毎秒10億個・超高速計数技術の開発に成功。宇宙の対称性を精密検証する素粒子物理学や古典・量子コンピュータに次ぐ第3の論理演算法への工学的応用も期待

2025年02月14日14時05分 / 提供:Digital PR Platform![]()

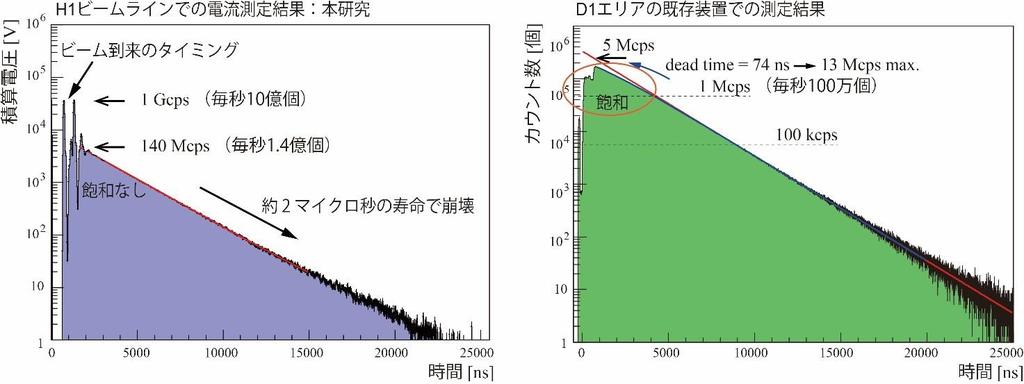

立教大学(東京都豊島区、総長:西原廉太)の村田次郎理学部教授を中心とした研究チームは、従来技術では達成不可能な毎秒10億個(ギガヘルツ)にも達する事象の超高計数率観測を可能とする技術開発に成功しました。

素粒子・原子核物理学で用いられる巨大加速器は高エネルギー化を目指した大型化と共に高精度化を目指した大強度化が進んでいます。大強度加速器では衝突などで発生する大量の粒子線の数を数える「計数」処理が必要ですが、発生する粒子が多すぎると信号が重なり、またデータの処理が追い付かず数え落としが発生し、強度を活かしきれない場合があります。本研究で開発した計数技術により従来技術では毎秒100万個程度で数え落としが生じる測定において、毎秒1億個まで数え落としのない計数に成功し、かつ毎秒10億個まで処理可能な能力があるものと評価出来ました。本研究によりこれまでの1000倍の計数速度をもった計測装置が実現出来、量子重力理論等の最先端の物理学上の仮説を検証する次世代の超高精度の研究が可能となります。実際にアインシュタインの特殊相対性理論の基礎である、時空の対称性であるローレンツ対称性の検証実験に既に実装が進められています。

また粒子線計測への適用だけでなく、本技術はコンピュータやデジタル回路で用いられる、論理値が1か0かの2進数論理回路に対し、論理値を3以上の一般のnに対するn進数に拡張した論理演算が可能である事も実証しました。この拡張により、論理値が真(1)か偽(0)かの2値ではなく、中間的でグレーな信頼性を持つ場合の実数(n値)論理演算や、PCなど従来技術で行われている高動作周波数化や高バス密度化による以外に、論理値方向へも情報格納を拡張する事で、計算や情報通信における大容量化を達成する可能性を示しました。2値の確定した論理ビットを用いる古典コンピュータ、2値の状態が確定しない量子ビットを用いる量子コンピュータのいずれにも属さない、信頼性が白黒に確定しないグレーな情報をそのまま演算に用いるn進数コンピュータなどの考案につながる可能性も期待できます。

[ 続きを読む ]