健康ビッグデータ解析より牛乳・乳製品を摂取している人は 腸内細菌や脂質マーカーに特徴があることが示されました 弘前大学と雪印メグミルクの共同研究講座 「ミルク栄養学研究講座」

2025年11月05日11時00分 / 提供:@Press![]()

国立大学法人弘前大学(学長:福田眞作、以下「弘前大学」)と、雪印メグミルク株式会社(代表取締役社長:佐藤雅俊、本社:東京都新宿区、以下「雪印メグミルク」)の共同研究講座『ミルク栄養学研究講座(英語表記:Department of Precision Nutrition for Dairy Foods)』を2023年より実施しています。今回、青森県弘前市岩木地区住民を対象に、牛乳を含む牛乳・乳製品の摂取量と腸内菌叢および脂質異常症マーカーに関して研究した結果、牛乳・乳製品を摂取している人は腸内菌叢や脂質異常症マーカーに特徴があることが示されました。

本研究成果は、酪農乳業研究に関する国際学術雑誌である「International Dairy Journal」に掲載されました(2025年10月10日付)。

https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2025.106445

本研究は、岩木健康増進プロジェクトの健康ビッグデータを有する、弘前大学COI-NEXT拠点の参画機関として実施しました。

弘前大学と雪印メグミルクは、『ミルク栄養学研究講座』で、今後も健康ビッグデータ解析により、乳製品摂取と健康状態の関係を明らかにし、雪印メグミルクが強みとする骨や乳酸菌などの深耕に加え、ミルクの新たな健康価値創出に取り組んでまいります。

■論文掲載内容のポイント

・日本人成人を対象とした健康ビッグデータを用い、牛乳・乳製品摂取と腸内細菌および脂質異常症マーカーの関連性を分析。

・乳製品摂取者に特徴的な腸内細菌パターンとして、糞便中のラクトバチルス属やビフィドバクテリウム属をはじめとする複数の微生物が相対的に多いことが示された。

・これらの微生物は血中の総コレステロールやLDLコレステロールと関連しており、日本人成人において牛乳・乳製品摂取が腸内細菌の組成や脂質異常症マーカーの変化に影響を及ぼす可能性が示唆された。

画像 : https://newscast.jp/attachments/1WFJoqcai7JoxJmHYSTB.png

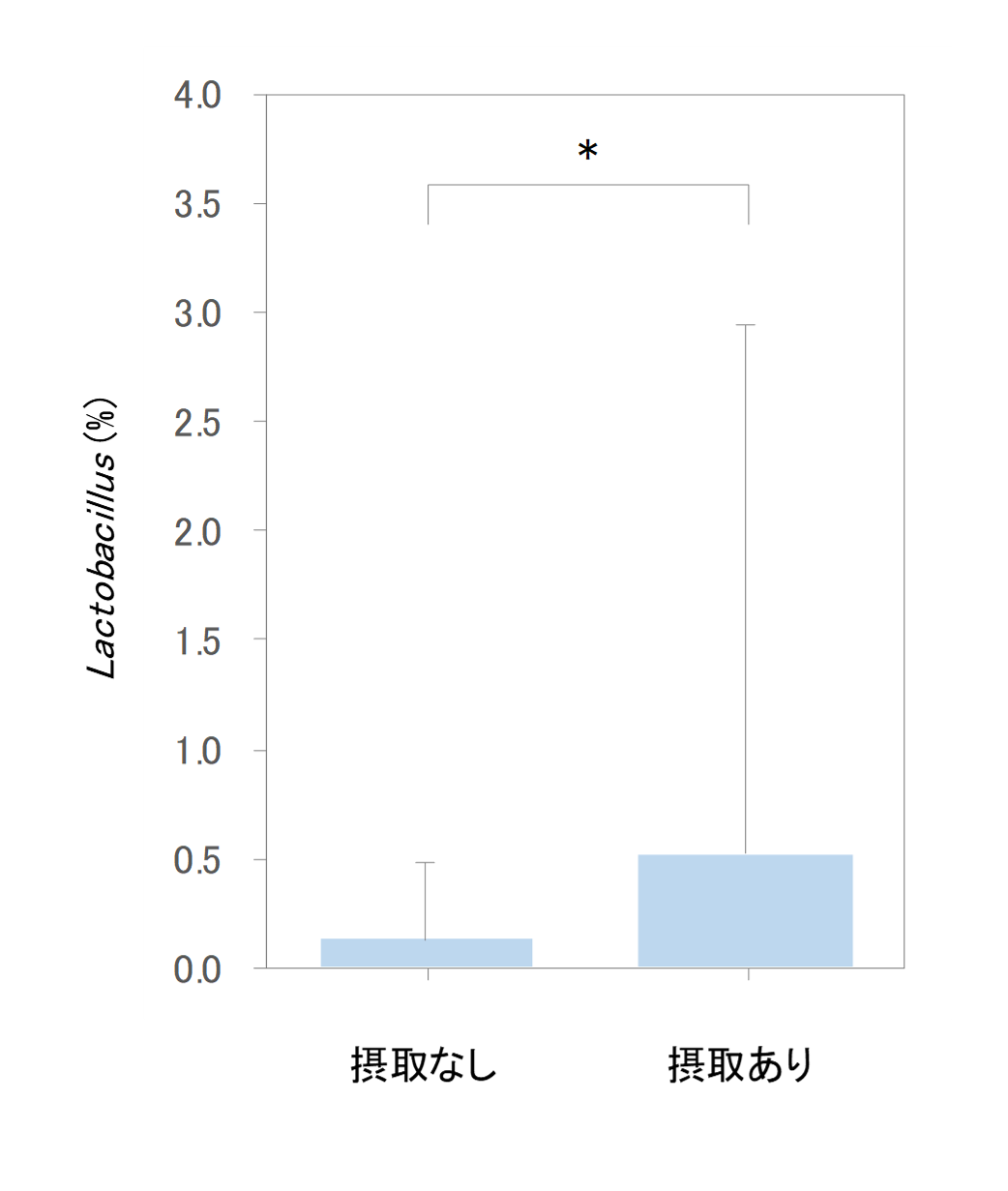

解析対象者982名の乳製品総摂取量と 腸内細菌量(Lactobacillus)の関係(*p<0.05) ※論文より引用し、改変

画像 : https://newscast.jp/attachments/L6Dq4QLcdzYkLtFJoyfk.png

腸内細菌量と脂質異常症マーカー(LDL)濃度の関係(*p<0.05) ※論文より引用し、改変

■発表概要

論文題名:乳製品摂取と腸内菌叢および脂質異常症マーカーの関連についての研究:岩木健康増進プロジェクト健診データの横断解析

(掲載誌 International Dairy Journal. 2025, in press;)

(英語原題:Association between dairy consumption, gut microbiome composition, and lipid biomarkers in Japanese adults: A cross-sectional analysis from the Iwaki Health Promotion Project)

https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2025.106445

【論文の要約】

1.背景および目的

乳製品摂取は、腸の健康に効果が高いとさされているが、その脂質代謝への相互作用については未だ十分明らかにはなっていない。本研究では、青森県弘前市岩木地区住民を中心とする地域一般住民健診データを用いて、乳製品摂取と腸内細菌および脂質異常症マーカーの関連について調査し、検討を行った。

2.方法

(1)対象者:2015年岩木健康増進プロジェクト健診に参加し、牛乳・乳製品摂取量等についての問診票と腸内細菌および脂質異常症マーカーの検査結果がある参加者982名

(2)測定

①乳製品摂取量調査:食事歴法による牛乳・乳製品摂取量の算出

②腸内菌叢: 糞便を16S rRNAシークエンシング解析し、腸内細菌の比較相対定量を実施

③脂質異常症マーカー: 血中の中性脂肪およびコレステロール分画の各値を測定

(3)解析

牛乳・乳製品摂取習慣の有無が腸内細菌の相対量および脂質異常症マーカーの各値にどのような影響を与えているか、これらに関与する年齢、性別などの因子で調整を行いながら解析した(重回帰分析)。

3.結果

健康ビッグデータを解析した結果、以下のような結果が示された。

(1)対象者982名における解析の結果

乳製品摂取習慣の有無により、異なる腸内細菌パターンが示された。

乳製品摂取習慣がない人に比べ、習慣がある人はLactobacillus, Megamonas, Paraprevotella, Streptococcus, Dorea, Anaerostipes, Bifidobacterium, およびHoldemanella属の腸内細菌の相対量が高い傾向が示された。

(2)腸内細菌と脂質異常症マーカーに関する重回帰分析の結果

乳製品摂取習慣の有無により違いが認められた腸内細菌について、以下の結果が示された。①血中LDLコレステロール値が低いほど、腸内細菌のLactobacillus属の相対量が高い関

係がみられた。

②血中コレステロール値が高いほど、腸内細菌においてAnaerostipes, ParaprevotellaおよびDorea属の相対量が高い関係がみられた。

これらの結果より、乳製品摂取は乳酸菌やビフィズス菌をはじめとする腸内細菌の組成に関連し、乳製品摂取に関連する腸内細菌は、脂質異常症マーカーの血中濃度に影響することが明らかとなった。また、日本人における日常的な乳製品の摂取習慣は、腸内細菌の維持や脂質代謝の管理に有用であることが示唆された。

今後は、研究結果をもとに乳製品の摂取が健康維持に有用であることの認知を拡大していく必要がある。

【過去の関連リリース】

・2023年4月14日:『ミルク栄養学研究講座の開設』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2023/18433/

・2024年5月30日:

『健康ビッグデータ解析より、骨代謝や骨強度は、日常的な牛乳・乳製品摂取と関係す

ることが示されました』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2024/22667/

・2024年7月11日:『「岩木健康増進プロジェクト健診」にて糖化年齢健診を実施』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2024/22885/

・2025年1月29日:

『健康ビッグデータ解析より乳製品を多く摂取する人は収縮期血圧が低いことが示さ

れました』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2025/25352/

・2025年3月27日:

『弘前市と食生活改善を目指す取組み 弘前市の「健康とまちのにぎわい創出事業」の一環として独自の健康プログラムを実施』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2025/25935/

・2025年6月23日:『「岩木健康増進プロジェクト健診2025」に参加 乳製品摂取健診と糖化年齢健診を実施』

URL:https://www.meg-snow.com/news/2025/27202

●「ミルク栄養学研究講座」の目的

弘前大学が実施してきた「岩木健康増進プロジェクト」の超多項目健康ビッグデータ解析による健康因子としての腸内菌叢の役割を解明するため、乳製品摂取をはじめとする食事パターンと腸内菌叢の関連において集団および個人の健康状態への影響を調べることを目的としています。

●弘前大学COI-NEXT拠点とは

弘前大学では、2022年10月に文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」に採択されました。弘前大学COI-NEXT拠点では、健康を基軸に、若者が地域で働きたいと思える成長産業として魅力的なヘルスケア産業を創出することによって、地域の人々を健康にしながら経済発展し、全世代の人々が生きがいをもって働き続けることができ、心身共にQOLの高い状態での健康寿命を延伸する、well-beingな地域社会モデルの実現をめざしています。これまでの弘前大学COI拠点の成果を発展的に承継し、持続的に成果を創出する自立した産学官共創拠点の形成を目指すプロジェクトです。

●岩木健康増進プロジェクトと弘前大学COI拠点

弘前大学が青森県弘前市岩木地区で2005年から継続実施している大規模合同健康調査で、約3,000項目という世界に例のない膨大な健診項目を設けることで、巨大な健康ビッグデータを記録しています。弘前大学では、2013年に文部科学省・JSTによる「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」に採択され、岩木健康増進プロジェクト健診の超多項目健康ビッグデータの解析により、認知症・生活習慣病などの早期発見を可能にし、予防方法の創出と検証を行い、その成果を社会実装する研究活動を弘前大学COI拠点で展開しました。(2013~2022年)

【報道関係者の方向けお問い合わせ先】

・弘前大学医学研究科 事務部 ℡ 0172-39-5538

詳細はこちら

プレスリリース提供元:@Press