【横浜市立大学】在宅医療の利用に数十倍の地域格差

2025年11月07日14時00分 / 提供:Digital PR Platform![]()

-Rurality Index for Japanを活用した全国調査で明らかに-

横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻の金子惇准教授と、頴田病院(福岡県飯塚市)総合診療科の柴田真志医師らの研究グループは、全国335の二次医療圏*1を対象とした大規模調査から、在宅医療*2の利用に数十倍から200倍以上の地域格差が存在すること、また日本の医療における「へき地度」を表す尺度「Rurality Index for Japan(RIJ)*3」が高い地域ほど在宅医療の利用が少ない傾向にあることを明らかにしました。この研究は人口密度だけでなく、医療機関までの距離、豪雪地帯、離島などの地理的要因を統合的に評価することの重要性を示しています。

本研究成果は、「Journal of General Internal Medicine」に掲載されました(2025年10月30日オンライン)。

研究成果のポイント

全国335の二次医療圏における在宅医療利用の標準化レセプト出現比(SCR)*4を算出し、訪問診療で82倍、往診で210倍という大きな地域格差を確認

地理的条件を総合評価するRurality Index for Japan(RIJ)と在宅医療利用の相関を世界で初めて実証

訪問診療、往診、看取りはRIJと負の相関を示し、地理的困難性が高い地域ほど利用が少ない傾向

人口密度だけでなく、医療機関までの距離、豪雪、離島などの複合的地理要因が在宅医療アクセスに影響することを示唆

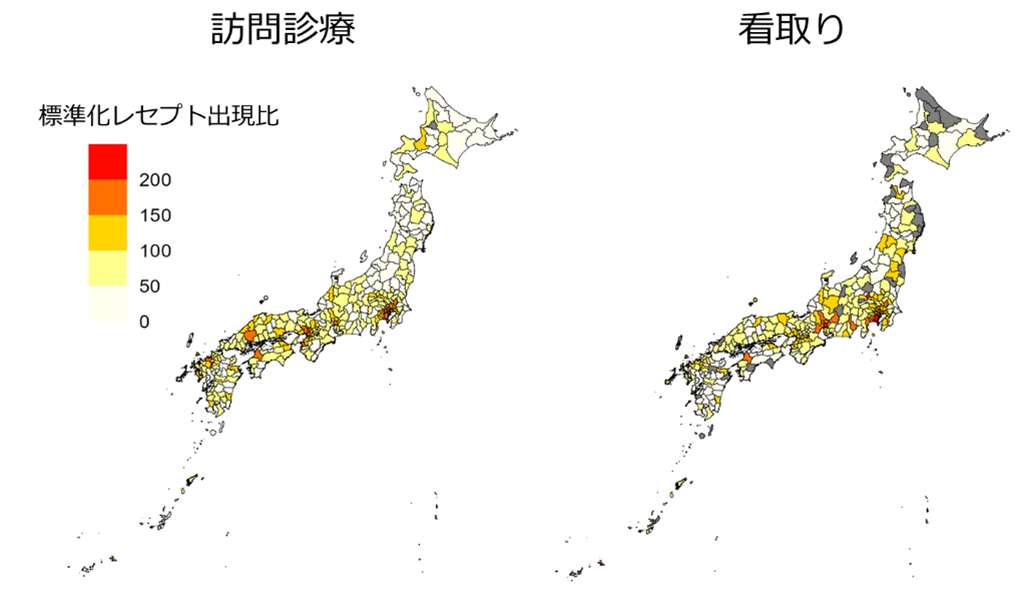

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/1706/121990/600_345_20251106144604690c361ce82ed.png

図1 在宅医療サービス利用の地理的分布

研究背景

日本は急速な高齢化と人口減少に直面しており、特に「へき地*5」では高齢化率が高く、医療アクセスが限られています。国土の61%が山地で約400の有人離島を持つ日本では、在宅医療が地域包括ケアシステムの中核として期待されています。先行研究では、人口密度の高い都市部で在宅医療の利用が多いことが報告されていましたが、訪問診療、往診、看取りなど在宅医療の多様な機能ごとの格差や、人口密度以外の地理的要因の影響は十分に検証されていませんでした。また、医療者が患者宅を訪問する在宅医療では、日本の複雑な地形や気候条件がそのアクセスに影響を及ぼす可能性が指摘されていました。

研究内容

本研究では、厚生労働省が公開するレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)オープンデータから2019-2020年のデータを用いて、全国335の二次医療圏における在宅医療利用の実態を分析しました。在宅医療の指標として、①訪問診療、②往診、③死亡診断、④看取りの4つを設定し、年齢・性別を調整した標準化レセプト出現比(SCR)を算出しました。さらに、日本の医療における「へき地度」を表す尺度である「Rurality Index for Japan(RIJ)」との相関を分析しました。

その結果、在宅医療利用のSCRの中央値(四分位範囲)は、訪問診療62.1(36.5-91.1)、往診63.4(43.3-100.1)、死亡診断101.2(73.7-151.3)、看取り69.2(42.9-107.5)でした。最大値と最小値の比は、訪問診療で82.0倍、往診で210.3倍、死亡診断で33.2倍、看取りで29.5倍と、数十倍から200倍以上の大きな地域格差が確認されました。RIJとの相関分析では、訪問診療(-0.619)、往診(-0.518)、看取り(-0.541)で有意な負の相関が認められ、「へき地度」が高い地域ほどこれらのサービス利用が少ないことが明らかになりました(図2)。一方、死亡診断のみ正の相関(0.225)を示し、「へき地」では医師が死亡時に立ち会えず、事後の死亡診断にとどまるケースが多いことが示唆されました。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/1706/121990/600_284_20251106144608690c36203d72c.png

図2 在宅医療サービス利用とRIJの相関

今後の展開

本研究の成果は、医療資源配分を検討する際に、人口密度だけでなくRIJのような統合的指標を活用することの重要性を示しています。在宅医療は医療者が患者宅を訪問するため、豪雪や離島などの地理的条件の影響を受けやすく、これらの要因を考慮した政策立案が求められます。地理的制約のある地域では、医師や看護師の増員だけでなく、タスクシフティングやナースプラクティショナーの配置など多職種連携の強化が重要です。また、COVID-19パンデミック後も十分に普及していない遠隔医療(オンライン診療やテレヘルス)の推進により、在宅医療の一部機能を支援することが必要です。特に豪雪地帯や離島では、遠隔死亡診断などの制度的・技術的支援が不可欠と考えられます。今後は、個人レベルのレセプトデータを用いて市町村や郵便番号レベルでのより詳細な分析を行い、季節変動の検証や、疾病負担の違いを考慮した格差評価を実施する予定です。

論文情報

タイトル:Regional Disparities in Home-Based Medical Care Utilization in Japan: Ecological Study of Nationwide Claim Data

著者:Masashi Shibata, Makoto Kaneko

掲載雑誌:Journal of General Internal Medicine

DOI:https://doi.org/10.1007/s11606-025-09945-1

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/1706/121990/400_73_20251106144611690c3623b9cdd.png

用語説明

*1 二次医療圏:都道府県が定める医療計画の地域単位で、一般的な入院医療が圏域内で完結することを目指す地域。通常、複数の市町村で構成され、医療資源配分や医療提供体制の計画に用いられる。

*2 在宅医療:通院が困難な患者に対し、医師が患家や施設を訪問して提供する医療。事前に計画して定期的に行われる訪問診療、緊急時に24時間対応で行われる往診、看取りなどが含まれる。

*3 Rurality Index for Japan(RIJ):日本の地理的特性を考慮して開発された医療における「へき地」度の統合的指標。郵便番号レベルの人口密度、最寄りの二次・三次病院までの距離、離島、豪雪地帯の4要素を統合し、1~100の値で表現される。値が大きいほどへき地度が高いことを示す。

*4 標準化レセプト出現比(SCR):年齢・性別構成の違いを調整した医療サービス利用の相対指標。全国平均を100とし、100より高い(低い)場合、その地域での利用が全国平均より多い(少ない)ことを示す。

*5 へき地:「へき地」という言葉は医療資源の乏しい郡部を指す言葉として行政文書でも用いられており、英語のruralに対応する言葉として本研究では「へき地」「へき地度」という言葉を用いている。ただ、「へき地」も”rural”もネガティブなニュアンスを含んで用いられる場合もあるものの他に適切な用語が無いため使用されているという側面もあり、その点を鑑みて本プレスリリースでは「」付きの「へき地」「へき地度」という表現を用いている。