【横浜市立大学】鉄吸収を制御して植物の高温ストレスを緩和

2025年08月29日09時00分 / 提供:Digital PR Platform![]()

ー温帯性草本の長期高温ストレス適応を支える鉄吸収機構を解明ー

概要

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センターバイオ生産情報研究チームの南杏鶴研究員(横浜市立大学客員研究員)、持田恵一チームディレクター(長崎大学情報データ科学部教授、横浜市立大学木原生物学研究所客員教授)、明治学院大学の野副朋子准教授、愛知製鋼株式会社の鈴木基史室長、東京大学大学院農学生命科学研究科附属アイソトープ農学教育研究施設の田野井慶太朗教授、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)生物機能利用研究部門の遠藤真咲上級研究員らの共同研究グループは、長期間の高温ストレスに対し、温帯性草本植物の適応性を向上させるには、土壌中の鉄吸収の制御機構が重要な役割を担うことを明らかにしました。

本研究成果で得られた知見は、コムギなどの温帯性作物の高温ストレスへの適応性を向上させ、温暖化が進行する気候変動下でも安定的な作物生産の実現に貢献すると期待されます。

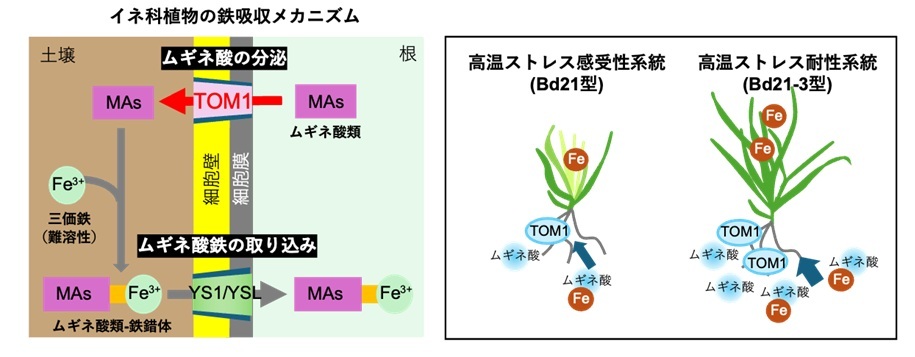

今回、共同研究グループは、温帯性草本植物であるコムギやミナトカモジグサ[1]が長期の高温ストレス下で鉄欠乏に陥ることを見いだし、その背景にあるメカニズムを探るため、ミナトカモジグサの遺伝的多様性を解析しました。その結果、鉄吸収に関わるムギネ酸[2]のトランスポーター[3]遺伝子が高温環境下での生育維持に重要な因子であることを明らかにしました。さらに、この知見に基づき、ムギネ酸の類縁体「プロリンデオキシムギネ酸(PDMA)[4]」やキレート鉄(植物が吸収しやすい形にした鉄)を投与することで、コムギの高温ストレス下での鉄欠乏と成長抑制を緩和できることを示しました。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(8月28日付:日本時間8月28日)に掲載されました。

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_273_2025082614425768ad49610231b.jpg

イネ科植物の鉄吸収メカニズムとムギネ酸を介した温帯性草本植物の高温耐性適応機構

背景

温暖化の進行により、作物が高温環境にさらされる頻度と期間は今後さらに増加すると予測されています。特にコムギなどの温帯地域で栽培される作物は、これまで比較的涼しい気候条件で育ってきたため、高温による影響を受けやすく、収穫量の大幅な低下が懸念されています。こうした気候変動に適応し、食料の安定供給を確保するためには、植物が高温環境下でどのように生育し、どのような仕組みで耐性を示すのかを理解することが重要です。

これまでの研究では、短時間で急激に温度が上昇する「熱ショック」に対する応答を中心に解析が進められてきました。これにより、熱ショックタンパク質のような防御因子や、それを制御する遺伝子群の働きなどが明らかになっています。しかし、温暖化による気温上昇は、より長期的な高温ストレスとして現れることも多く、このような環境下で植物がどのように適応しているかについては、十分に明らかにされていませんでした。

そこで、本研究では、今後温暖化による高温ストレスの影響が特に懸念される温帯性の植物について、長期的な高温環境に対する植物の適応機構を明らかにすることに取り組みました。

研究手法と成果

まず、共同研究グループはコムギを高温環境下(32〜35°C)で2週間育て、葉の光合成の指標である光化学反射指数(PRI)[5]や生育の低下を観察しました(図1)。葉の元素組成を分析すると、鉄含量が顕著に低下しており、鉄欠乏が光合成の低下や成長抑制と関連する可能性が考えられました。鉄欠乏応答に関わる遺伝子の発現を調べると、高温ストレス下では若い葉ほど鉄欠乏の兆候が強く、葉の黄化度合いとも符合していました。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_459_2025082614450568ad49e1aa938.jpg

図1 コムギにおける長期高温ストレスの影響

(A)鉄源として硫酸鉄(III)を用いてコムギ品種「Fielder」を水耕栽培し、通常温度(NC、22~25℃)または高温(HC、32~35℃)条件下で2週間育成した植物体の比較。スケールバーは5cm。(B)NCおよびHC条件下で2週間育成した植物の地上部新鮮重量(水分を含んだ重さ)と光化学反射指数(PRI)。(C)NCおよびHC条件下で4週間育成した植物の新たに展開した葉の様子。スケールバーは5cm。(D)NCおよびHC条件下で4週間育成した植物の葉における鉄欠乏マーカー遺伝子TaIRO2.6の相対的な発現量の比較。「*」有意水準5%での有意差あり、「**」有意水準1%での有意差ありを示す。

コムギと近縁のモデル草本植物のミナトカモジグサ(Brachypodium distachyon)のBd21系統も、3週間の高温環境で葉の光合成指標の低下、成長抑制や鉄欠乏の兆候が見られました(図2A、B)。しかし、主に地中海沿岸から集めたミナトカモジグサ153系統を比較すると、長期の高温に耐性を示す系統(Bd21-3系統など)が見いだされました。そこで、高温耐性を示したBd21-3系統と弱いBd21系統を交配して作出した集団を用いてQTL解析[6]を行い、高温耐性に関わる遺伝子領域を第4染色体上に特定しました(図2C)。その領域を詳しく調べると、二つのムギネ酸トランスポーターをコードする遺伝子(BdTOM3とBdTOM1)が隣接して存在することが分かりました(図2C)。ムギネ酸は、イネ科植物が土壌中の吸収しにくい鉄を取り込むために根から分泌する物質です。ムギネ酸を土壌に分泌するには、専用の輸送体タンパク質であるトランスポーターが必要であり、BdTOM3とBdTOM1は、このムギネ酸輸送体タンパク質をコードする遺伝子と高い配列類似性がありました。そこで、高温環境下でのムギネ酸の分泌量を両系統で比較したところ、Bd21-3系統の方がBd21系統より多いことが分かりました(図2D)。

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_788_2025082614475768ad4a8dacf4e.jpg

図2 高温ストレス耐性に関する遺伝子のマッピング

(A)硫酸鉄(III)存在下で3週間栽培したミナトカモジグサ系統Bd21およびBd21-3の通常温度(NC)または高温(HC)条件下での表現型。スケールバーは5cm。(B)NCまたはHCで4週間栽培した葉の鉄含量。(C)ミナトカモジグサ4番染色体上に同定した、高温ストレス耐性の多様性に関わる遺伝子領域(オレンジは高温感受性系統Bd21由来の染色体領域、青は高温耐性系統Bd21-3由来の染色体領域)とHC条件下で生育した各組換え系統の地上部新鮮重量。(D)HC条件下で2週間、硫酸鉄(III)存在下で水耕栽培したBd21およびBd21-3におけるムギネ酸含量(左:培地中濃度、中:根組織中の濃度、 右:分泌率)。

次に、BdTOM1とBdTOM3遺伝子の高温ストレスへの応答性や機能を比較しました。BdTOM1は高温ストレス下で根において発現が上昇し、特に高温耐性のBd21-3系統で顕著な誘導が見られました。一方、BdTOM3は葉で高い発現を示し、高温や鉄欠乏への応答はほとんど見られず、系統間での差も明確ではありませんでした。それらの機能的な違いをさらに検証するため、ゲノム編集[7]による遺伝子破壊系統を作製したところ、BdTOM1を欠損した変異体では鉄欠乏と生育障害が生じたのに対し、BdTOM3の欠損では明確な影響は見られませんでした。また、BdTOM1遺伝子の欠損による生育障害は、合成ムギネ酸のPDMAを与えることで改善しました(図3)。これらの結果から、BdTOM1が高温ストレスに伴う鉄欠乏に応答して発現すること、ムギネ酸を介した鉄吸収において重要な役割を担うことが示唆されました。さらに、BdTOM1を欠損した変異体に、Bd21系統またはBd21-3系統に由来するBdTOM1遺伝子のゲノム領域を導入して機能補完を試みたところ、いずれの系統に由来する補完植物でも成長の回復および鉄欠乏マーカー遺伝子の発現低下が確認されました。さらに、高温環境下では、Bd21-3系統由来のゲノム領域を持つ補完植物の方が光合成活性の低下がより抑制される傾向が見られ、BdTOM1遺伝子の機能に系統間で差異があることが示唆されました(図4)。

[画像4]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_401_2025082614512368ad4b5be05f0.jpg

図3 ミナトカモジグサBdTOM1及びBdTOM3遺伝子変異体

硫酸鉄(III)のみ(上図)、または硫酸鉄(III)にPDMA(30マイクロモーラー(µM = µmol/L))を添加した条件下(下図)で、通常温度(NC)で4週間栽培したミナトカモジグサBd21系統およびBdTOM1、BdTOM3欠損変異体の比較。スケールバー:5cm。

[画像5]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_441_2025082614521868ad4b92755ab.jpg

図4 Bdtom1変異体に対するBd21またはBd21-3由来BdTOM1ゲノム導入による効果

硫酸鉄(III)存在下で3週間水耕栽培したミナトカモジグサ系統の通常温度(NC)または高温(HC)条件下での光合成活性の比較。Bd21-3由来のゲノムを持つ補完植物では、Bd21由来の場合と比較してHC下における光合成活性の低下がより抑制された。

共同研究グループは、モデル草本植物ミナトカモジグサで明らかになったBdTOM1の機能と、長期高温ストレス下での鉄欠乏応答に関する知見を、コムギの高温耐性の向上に応用できるか検討しました。コムギでも長期高温ストレス環境下では、BdTOM1に相当する遺伝子(TaTOM1)やムギネ酸合成関連遺伝子の発現が、ミナトカモジグサと同様に誘導されることが確認され、この仕組みは同じイチゴツナギ亜科の両種間で保存されていることが示唆されました。そこで、人工合成されたPDMAを高温ストレス下のコムギおよびミナトカモジグサに投与したところ、鉄欠乏が改善され、葉の黄化や光合成機能の低下、生育抑制が大きく緩和されました(図5)。また、鉄欠乏応答遺伝子の発現や光合成関連遺伝子の発現の低下も正常化することが明らかとなりました。一方、過剰なPDMAやキレート鉄の供給は、特に高温ストレス環境では、植物にとってより顕著な鉄過剰ストレスを引き起こすことも判明し、高温ストレス下での鉄吸収制御のバランスが植物の健全な成長に重要であることが示されました。

[画像6]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/700_357_2025082614533168ad4bdbbc86f.jpg

図5 合成ムギネ酸(PDMA)添加による高温ストレス耐性の向上

硫酸鉄(III)存在の高温(HC)条件で4週間栽培したミナトカモジグサBd21系統(左)とコムギ品種「Fielder」(右)。PDMA(30µM)を添加した条件(HC PDMA)と無添加の条件(HC)での比較。

今後の期待

本研究により、温帯性草本植物において、長期的な高温ストレスと鉄欠乏との関連性、およびムギネ酸のトランスポーターの遺伝的多様性と高温耐性との関係が明らかとなりました。さらに、鉄欠乏および鉄過剰を防ぐための鉄ホメオスタシス(恒常性)の維持が、高温環境下において植物の成長継続に重要であることが示されました。

研究の出発点は、ミナトカモジグサにおける自然集団の遺伝的多様性を活用し、高温ストレス耐性の違いに関わる遺伝的背景を明らかにすることでした。興味深いことに、高温耐性の高いBd21-3と低いBd21は、いずれもイラクの同じ地域で採集され、分離された系統であり、Bd21-3は、現在の高温環境に適応したものというより、将来の環境変化に対する適応性を潜在的に備えた自然変異である可能性が考えられます。このような変異を見つけ出すには、将来の気候変動を見据えた環境設定の下で植物の応答を解析する研究アプローチが重要です。今後、こうした手法により環境変動に対して有用な遺伝子や自然変異のバイオリソースを蓄積することが、作物の育種や気候変動への備えに貢献すると期待されます。本研究で得られた知見は、コムギなどの温帯性草本植物において温暖化による生育環境の変化に対応した品種育成や栽培管理技術の開発を通じ、土壌資源や農地生態系の持続的利用、食料供給の安定化といったグローバルコモンズの保全に資することが期待されます。

本研究は、国際連合の17の目標「持続可能な開発目標 (SDGs)[8]」のうち「2.飢餓をゼロに」と「13.気候変動に具体的な対策を」への貢献が期待される成果です。

論文情報

<タイトル>

Chelation-based iron uptake mitigates the effects of prolonged high-temperature stress in cool-season grasses

<著者名>

Anzu Minami, Yoshihiko Onda, Minami Shimizu, Yukiko Uehara-Yamaguchi, Asaka Kanatani, Risa Nakayama, Kyoko Toyama, Kotaro Takahagi, Komaki Inoue, Tomoko Nozoye, Motofumi Suzuki, Yusuke Kouzai, Toshihisa Nomura, Keitaro Tanoi, Masaki Endo, Ryuji Miki, Masakazu Kashihara, Naoaki Taoka, Keiichi Mochida

<雑誌>

Nature Communications

<DOI>

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63005-0

補足説明

[1] ミナトカモジグサ

イネ科植物の一種で、コムギと同じイチゴツナギ亜科に属する。実験室内でも栽培でき、遺伝子の機能解析や環境応答の研究にも利用される。

[2] ムギネ酸

「麦の根から分泌される酸」に由来する名前を持つ物質で、イネ科植物が鉄不足時に根から分泌し、土壌中の三価鉄(Fe³⁺、酸化数+3)を吸収しやすくする天然のキレート剤である。ムギネ酸は難溶性の三価鉄と強く結合する性質があり、この結合体はムギネ酸鉄と呼ばれる。ムギネ酸鉄は水に溶けやすく、鉄が植物に吸収されやすい形となるため、土壌中の鉄を効率よく取り込むのに重要な役割を果たす。

[3] トランスポーター

細胞膜を通して物質を輸送する働きを持つ膜タンパク質の一種。細胞内から外界へ、外界から細胞内へ、または体内の各部位へと物質を運ぶ重要な役割を果たしている。

[4] プロリンデオキシムギネ酸(PDMA)

愛知製鋼と徳島大学が共同開発した合成ムギネ酸分子。合成キレート剤として、鉄の溶解性と植物における吸収性を高める働きがある。

[5] 光化学反射指数(PRI)

植物の光合成活動やストレス状態を非破壊で評価できる指標。葉から反射される特定波長の光を測定し、ストレスによる光合成効率の変化を捉える。PRIはPhotochemical Reflectance Indexの略。

[6] QTL解析

草丈やストレス耐性など量的な性質(量的形質)に関わる遺伝子の場所をゲノム上で特定する遺伝学的手法。注目する量的形質が異なる二つの親系統を交配して得た子孫集団について、DNAの配列の違いと量的形質の違いの関係性を統計的に調べることで、注目する形質に関係する染色体領域を絞り込む。QTLはQuantitative Trait Locusの略。

[7] ゲノム編集

ゲノム上の特定の遺伝子配列を狙って改変できる技術であり、さまざまな生物の遺伝子の機能解明や形質の改変に利用されている。

[8] 持続可能な開発目標 (SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17の目標、169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる(外務省のホームページから一部改変して転載)。

共同研究グループ

理化学研究所 環境資源科学研究センター

バイオ生産情報研究チーム

研究員 南 杏鶴(ミナミ・アンズ)

(横浜市立大学 客員研究員)

研究員(研究当時) 恩田義彦(オンダ・ヨシヒコ)

テクニカルスタッフⅠ 清水みなみ(シミズ・ミナミ)

テクニカルスタッフⅠ 山口(上原)由紀子(ヤマグチ(ウエハラ)・ユキコ)

テクニカルスタッフⅡ(研究当時) 金谷麻加(カナタニ・アサカ)

研究パートタイマーⅡ(研究当時) 中山梨沙(ナカヤマ・リサ)

研究パートタイマーⅡ 遠山恭子(トオヤマ・キョウコ)

研修生(研究当時) 高萩航太郎(タカハギ・コウタロウ)

テクニカルスタッフⅡ(研究当時) 井上小槙(イノウエ・コマキ)

研究員(研究当時) 香西雄介(コウザイ・ユウスケ)

研究員(研究当時) 野村俊尚(ノムラ・トシヒサ)

(現 客員主管研究員)

チームディレクター 持田恵一(モチダ・ケイイチ)

(長崎大学 情報データ科学部 教授、横浜市立大学 木原生物学研究所 客員教授)

明治学院大学 教養教育センター

准教授 野副朋子(ノゾエ・トモコ)

愛知製鋼株式会社 未来創生開発部 ソサイエティー材料開発室

室長 鈴木基史(スズキ・モトフミ)

東京大学 大学院農学生命科学研究科 附属アイソトープ農学教育研究施設

教授 田野井慶太朗(タノイ・ケイタロウ)

農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門

上級研究員 遠藤真咲(エンドウ・マサキ)

株式会社カネカ

主任 三木隆二(ミキ・リュウジ)

嘱託社員 柏原正和(カシハラ・マサカズ)

理事、アグリバイオリサーチセンターセンター長 田岡直明(タオカ・ナオアキ)

研究支援

本研究は、内閣府ムーンショット型農林水産研究開発事業「サイバーフィジカルシステムを利用した作物強靭化による食料リスクゼロの実現(JPJ009237)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業若手研究(B)「温帯性モデル草本における高温耐性遺伝子の同定と高温環境への適応進化過程の解明(研究代表者:恩田義彦、17K15214)」の助成を受けて行われました。

<発表者のコメント>

高温下で生育した場合、ミナトカモジグサの高温耐性系統が鉄欠乏ストレスに敏感であるにもかかわらず、なぜか高温耐性を獲得する――その矛盾した現象にずいぶんと悩まされました。しかし、鉄欠乏に敏感だからこそムギネ酸の分泌が増え、それが結果的に鉄の吸収を促進しているのではないか、という仮説にたどり着いてからは、さらに実験を積み重ねることで、これまでの結果をうまく説明できるようになり、植物の環境ストレス研究の奥深さを改めて実感しました。(南 杏鶴)

[画像7]https://digitalpr.jp/simg/1706/116646/500_90_2025082615052568ad4ea57b49f.jpg