海と川を行き来する魚は「海らしさ」を失いながらも海由来の物質を川へ届ける -- 摂南大学

2025年05月30日14時05分 / 提供:Digital PR Platform![]()

概要

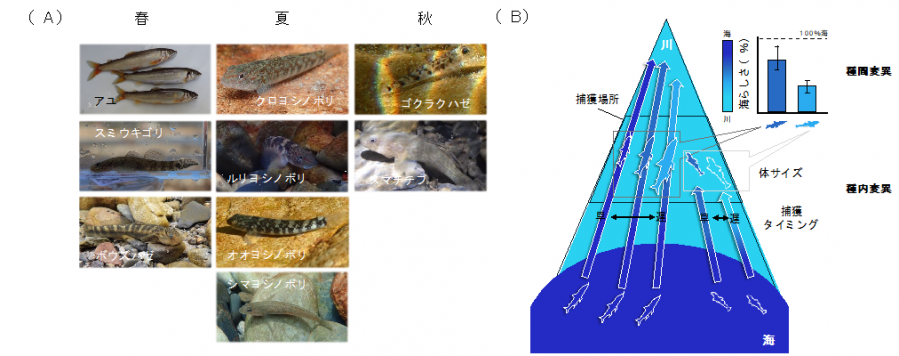

生涯の中で海と川を行き来する通し回遊性魚類(※1)は、生物体そのものあるいは排泄物という形で、海から川へ海の物質を運ぶことで、川の生物多様性や物質循環に大きく影響します。例えば、高緯度地域では、膨大な数のサケ科魚類が産卵のために海から川へ移動する結果、藻類や水生昆虫、魚など、川の多様な生き物へ海由来の物質が届けられ、生物の成長や個体数を支えることで、生物あふれる川の生態系がつくり出されています。一方で、日本を含む低-中緯度地域では、アユやハゼ科魚類など、サケ科魚類をはるかにしのぐ多様な両側回遊性魚類が海から川に移動しているにも関わらず、それらが川の生態系に果たす役割はほとんどわかっていません。

京都大学大学院理学研究科の田中良輔 博士後期課程学生、摂南大学の國島大河 講師、和歌山県立自然博物館の平嶋健太郎 学芸員、富山大学の太田民久 講師、総合地球環境学研究所の由水千景 上級研究員、陀安一郎 教授、東北大学大学院生命科学研究科の宇野裕美 准教授、京都大学生態学研究センターの佐藤拓哉 准教授からなる研究グループは、9種の両側回遊性魚類が、海から川へ移動する過程で摂餌・成長することにより、体に蓄えている海由来の物質の割合(海らしさ)を失いながらも、海の物質を川へ届けていることを定量的に示しました。さらにその海らしさの程度が種間(9種類、中央値で11-82%)や種内(例:ボウズハゼの場合、22-97%)で大きく異なることを明らかにしました。本成果は、低-中緯度地域に広く分布する両側回遊性魚類による海と川の繋がりを理解するための知識基盤を提供するものです。

[ 続きを読む ]

リリースカテゴリのその他の記事

- 電子マネーnanaco 残高移行時の本人確認に+Connect(プラスコネクト)「ATM窓口」を活用

- LINEマーケティングツール「Lステップ」に広告連携機能を追加!LINE友だち追加をGoogle広告コンバージョンへ自動反映

- 日本唯一のアニメ×異業種コラボ表彰イベント「京都アニものづくりアワード2025」各部門のノミネート作品を発表!入賞・グランプリ発表・表彰式は9/20(土)に「京まふ」で発表!

- 米国特許取得 フラット構造の爪を痛めないキーリング『KEYROUND』8月29日(金)より先行販売開始!

- 大人向けのキャラクターマスク「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」を2025年8月下旬 新発売