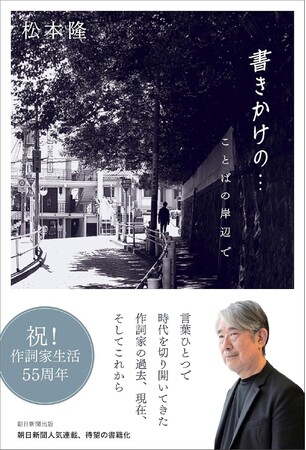

【祝!作詞家生活55周年】2100曲を超える作品を生み、50曲以上がヒットチャート1位の希代の作詞家・松本隆。朝日新聞の人気連載「書きかけの…」、待望の書籍化!

2025年09月20日06時10分 / 提供:PR TIMES![]()

言葉ひとつで時代を切り開いてきた作詞家が自分自身の過去、現在、そしてこれからを語ります。

今年、作詞家生活55周年となる松本隆氏。5月25日にはBS日テレで特別番組「作詞家・松本隆 ことばの冒険 ~A面だけじゃ語れない~」が放送され、9月19日・20日には記念コンサート「風街ぽえてぃっく」が東京国際フォーラムで開催。そして、満を持して最新エッセイ『書きかけの… ことばの岸辺で』(松本隆著)が9月19日(金)に発売されました。「風をあつめて」「風街ろまん」「木綿のハンカチーフ」「赤いスイートピー」「ピンクのモーツァルト」「ルビーの指環」「君は天然色」「スローなブギにしてくれ」「硝子の少年」「スニーカーぶるーす」「メイン・テーマ」「儚小町」……日本歌謡史を語るうえで欠かすことのできない名曲の数々を作詞した松本隆氏が2017年4月から7月にかけて朝日新聞夕刊に連載し、2022年4月からは土曜別刷り「be」に場所を変えた「書きかけの…」2025年8月までの連載分に、新たな書き下ろしを加えました。数々のヒット曲の思い出や、歌手たちとのエピソードが満載です。

[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/4702/2228/4702-2228-4873e412ba2f47200819aa7fe3aa3cad-1018x1500.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

筒美京平、大滝詠一、松田聖子、太田裕美、近藤真彦、薬師丸ひろ子……昭和歌謡史を彩るそうそうたるメンバーたちとのエピソードや、名曲に関する思い出や誕生秘話。さらに、「天才と呼ばれる人には共通点がある。伝統的な部分と、はみ出して尖った部分を兼ね備えているのだ」「スランプ。脱出するコツなんてない。考えられることをひとつひとつ、しらみ潰しに試していく、それしかない」「どうやら悪いことばには、いいことばの10倍くらいの質量がある」など、第一線で長年活躍している著者だから語れる、人生の励みとなる珠玉のフレーズも。その一部をご紹介します。

時間の流れごと味わうKinKi Kidsの新曲「高純度romance」が、ちまたで流れている。このコロナの時代に、聴いた人が元気になれるような曲を、という注文を受けて詞を書いた。でも応援歌は苦手だ。がんばれがんばれと言われても、人間、がんばれないときは、がんばれない。でもそんな人を癒やすような曲なら書ける。そうしてできたのが、この曲だ。

ぼくにも、もうこれ以上がんばれない、飽和状態で体も心も壊れてしまうと思う時期があった。1989

年頃のことだ。筒美京平さんに相談したら、「あんたが休んだら業界の歯車が回らなくなる」と引き止められたが、まあ、そのときはそのときで誰か別の人が出てくるだろうと、無理を承知で休んだ。

折しもバブル景気の頃。馬車馬のように働いていた時代には見られなかったバレエやオペラのすごい人たちが、世界中から日本に来ていた。見たいと思っていたアーティストの公演はみんな見られた。

歌舞伎もよく見た。時間の流れ方が、まるで江戸時代。たとえば忠臣蔵のような通し狂言の場合、午前中に始まって終演は夜の9時過ぎになる。これが能になると、時間の流れ方はさらに室町時代にまでさかのぼり、まるでスローモーションのようだ。でも、どんなジャンルでもそうだが、その時間の流れに身を委ねなければ、深いところまでは味わえない。派手なところだけダイジェストで、なんて見方では、ちゃんと鑑賞したことにならない。

そんな充電期間を5年ほど送って、作詞に復帰した。もう一度スイッチが入ったきっかけは……、なにかの偶然というものだろう。氷室京介さんの「魂を抱いてくれ」やKinKi Kidsの「硝子の少年」などが生まれた。

そしていま、スポティファイやユーチューブがテレビの歌番組に取って代わる音楽メディアになった。定額でいくらでも世界中の曲を聴けるサブスクリプションの恩恵を、自分も受けてはいるけれど、イントロなんて要らない、いきなりサビでいいという、せわしない世の中になったのも事実だ。

たとえば「木綿のハンカチーフ」(太田裕美)は、編曲の萩田光雄さんが作ったギターのイントロが秀逸だった。「赤いスイートピー」(松田聖子)のイントロは松任谷正隆さんの手によるもので、これまたシンプルだけど印象的だ。ひるがえっていまはイントロ受難の時代。歌詞にしても、ぼくの作品はだいたい、ワンコーラス(1番だけ)やテレビ向けのワンハーフ(1番+サビ)を聴いただけでは、全貌はつかめない。氷山の一角を見ているようなものなのだが。

今回のKinKi Kidsの新曲は、発売前にまずワンコーラスだけ公開された。SNS上の評判は、賛否両論というところ。しばらく後にラジオでフルコーラスが流れた。チャーシュー麺を食べながらスマホでリスナーたちのSNS実況を見ていたが、2番以降も聴いてやっとファンたちも気に入ってくれたようだった。

もしも好きだった曲があれば、試しに1曲丸ごと、イントロからエンディングまで聴いてみませんか。懐かしさを上書きするようなぼくたち作り手の企たくらみに、ひょっとすれば気づいてもらえるかもしれないから。(2022年4月9日)

天才たちの共通点食べることを大切にするようになったのはいつからだろうか。

子どもの頃、母の料理はなんというか、発明品だった。片栗粉のあんかけで野菜や豚肉が入っていて、でも中華丼ではない、というような。女学校時代、平和な世の中だったなら良妻賢母を目指して料理の修業などしたのかもしれない。でも、学徒動員で作らされていたのはゼロ戦。そんな青春を過ごした人だった。

ぼくが小学生の頃、コカ・コーラの原液が輸入され始め、アメリカ的な飲み物や食べ物に親しむようになった。毒された、とも言える。

麻布界隈のイタリア料理やフランス料理の店の前もよく通り、中学生ぐらいになると入ってみたいと思い始めた。あるときお小遣いをためて西麻布のフレンチの店へ。ドアを開けたら客席は白人ばかり。思わずドアを閉めた。

高校生になってバイト代も入るようになると、気後れせずに入れる店が増えていった。細野(晴臣)さんと出会ってからはピザ屋にもよく行った。細野さんはイタリア南部風の生地の厚いピザが好きで、ぼくはミラノ風の薄いのが好み。思えばピザひとつとっても、趣味が違う。はっぴいえんどはメンバーみんな、そんな風だった。4人のうち鈴木茂を除く3人が下戸、という共通点はあったけれど。

なんの拍子だったか、作詞家になった頃にこう思った。一生で食事をする回数は限られている、まずいものを食べてしまうと、その一食、損をする、なるだけおいしいものを食べた方がいい。それがぼくの基本になった。

(筒美)京平さんはすごくグルメで、名店によくつきあわされた。まだ終夜営業のファミレスもない頃は、深夜のスタジオ仕事が終わるとイタリア料理店の「キャンティ」にもよく一緒に通った。

ただ、馬車馬のようだった80年代は、それなりにお金があっても使う時間はなく、スタジオのお弁当や店屋物ばかり。フルコースの料理など楽しむ余裕もなかった。それが休養期間に一変。歌舞伎やオペラなど時間をかけて味わうエンタメに親しみ、美食にも時間を使えるようになった。

関西に移住してからは、3カ月で1クールの料理教室にも通った。野菜の選び方や切り方、そんな初歩を学びたかったのだが、すでにカットされた野菜を調理する形。そして、自分が言うのもなんだが、男ばかりのおやじくさいコースだったので、長続きせず基礎は身につかずじまい。ボーイスカウトの経験はあるから、飯盒を渡されればご飯ぐらいはいまも炊けるはずだけど。

食事なんて飢えない程度にできればいい、食事にお金を使うのはもったいない、そんな価値観も自分の中にはある。だからひとりの食事はわりと粗食だ。舌にぜいたくばかりさせていると、「ふつう」の感覚がなくなってしまう。その兆候を感じると、あえて深夜のファミレスのコーヒーを飲んでみたりもする。

とはいえ、さすがに京都や神戸は感動するほどおいしい店が多い。伝統を踏まえつつ新しい挑戦を成功させている若い料理人たちがいる。天才と呼ばれる人には共通点がある。まず基本が人より上手。そのうえで良い方向にはみ出していける。伝統的な部分と、はみ出して尖とがった部分を兼ね備えているのだ。

天才のひとり、京都の船越雅代さんを自宅に招き、料理を作ってもらったことがある。道具はうちにあったもので、彼女が持参したのは包丁ぐらい。でも、弘法筆を選ばず。道具にこだわったり、ジャンルにこだわったりしているうちは、まだまだなのかもしれない。そしてそれは、ぼくらの仕事にも通じている。(2023年2月11日)

スランプから脱出するにはストレートな応援歌はあまり書かないけれど、例外もある。

藤井隆君がライブで歌っている「負けるなハイジ」は強力ストレートな応援歌。ハイジというのはもちろん、「アルプスの少女ハイジ」のあのハイジ。なぜハイジだったのか。なぜクララじゃなかったのか。そのあたりの記憶はあいまいだが、ハイジといえば忘れられない思い出がある。

母や妹と一緒に、家族で1カ月ほどヨーロッパを回ったことがある。レンタカーを借りて。旅の半ばでスイスの「ハイジの村」も訪ねた。山々もまち並みもアニメそのまま。制作陣は丁寧にロケをしたんだろうな。そんなことを考えながら入った一軒のカフェ。メニューを見ると、「カレー&ライス」という文字が載っているではないか。

ギリシャでもスペインでも、レストランに入るたび母に「何が食べたいの?」と尋ねた。答えは決まって「カレーライス」。ヨーロッパにカレーライスはないよと何回言っても、「カレーライスが食べたい」。半月ぐらい言い続けて恋い焦がれていたら、ひょんな場所で巡り合えた。母が喜んだのは言うまでもない。

旅の間は、せっかく外国にいるのだからと日本食の店は避けていた。おいしい店も少なかったし。でも締めくくりのパリで、もう最後だしねとオペラ座近くの札幌ラーメンの店に入った。一口食べたら、涙が出てきた。かっこつけてても、ダメだなあ。しみじみそう思った。

「負けるなハイジ」は、20年余り前、藤井君のアルバム「ロミオ道行」をプロデュースした際に書いた曲だ。きょう5月27日、東京・有楽町で彼が「ロミオ道行」全曲と「負けるなハイジ」を披露するライブがあり、ぼくもトークゲストとして出演することになっている。

今回、来場者限定CDとして、「負けるなハイジ」が初めてレコーディングされた。音源を聴いたばかりだけれど、これがとてもいい。筒美京平さんと一緒に作った「Romanticが止まらない」(C-C-B)を思い出したほど、いい。作曲したのは、筒美さんが晩年信頼を寄せていた本間昭光さん。ぼくと筒美さんが共作した最後のシングル曲「綺麗ア・ラ・モード」(中川翔子)を編曲したのも彼だった。本間さんのサウンドも、藤井君の歌もいい。

人間は独りじゃない/泥に両手ついて泣きじゃくっても いつかきっと――

心の折れそうなことの多いこの時代だからだろうか、音源を聴き終えて我ながらいい詞だと思った。よくぞ20年寝かせておいてくれた。この作品では、自分の中のいくじなしな部分を、ハイジという元気キャラに照れ隠しで託して励ましている。スランプのときの心の中も凝縮されている。

スランプ。そんなの年じゅうだ。脱出するコツなんてない。考えられることをひとつひとつ、しらみ潰しに試していく、それしかない。

いまも細々と詞を書き続けている。南佳孝とも、また一緒に何かやろうよと動き始めたところだ。曲を作る佳孝も詞を書くぼくも同じ73歳、なかなかエンジンがかからないけれど、それでもいいんだ。「いついつまでに、こんなイメージで」という注文はさんざん引き受けてきた。そういうのに縛られる仕事はもう辞めた。

お互い、自分をパクらないように、こつこつ作っていきたい。こんな佳孝聴いたことがない、と彼のファンも思うような曲ができたらいいな。(2023年5月27日)

【著者】松本隆(まつもとたかし)

1949年生まれ。 慶応大学在学中に細野晴臣・大滝詠一・鈴木茂と ロックバンド「はっぴいえんど」を結成、ドラムと作詞を担当。 1975年、太田裕美「木綿のハンカチーフ」のヒットにより注目を集める。 1981年、寺尾聰の「ルビーの指環」が第23回日本レコード大賞受賞。これまでに手掛けた楽曲総売り上げ枚数は5千万枚以上。今年(2025年)、作詞家生活55周年を迎えた。本書は朝日新聞土曜別刷りbeの人気連載「書きかけの…」待望の書籍化である。著書に『微熱少年』(1985年、新潮社・2016年、立東舎文庫)『風街詩人』(1986年、新潮社)等、多数。

【目次】 1章 2017年

詞のかけら、心の中で熟成/シューベルトの世界を訳す/大作曲家の背中に学び/ラブソング、これからも

2章 2022年

武道館に渦が見えた/時間の流れごと味わう/自分を捨てない、自分のままで/新宿、朝方まで演奏した日々/旅を続ける「風をあつめて」/孤独に勝つのは大切だけど/つながっていく「好きなもの」/アイスティーにオレンジを/大村雅朗が残した宝石たち/コップの外に出てみると/いまのやり方、それでいい/「還魂」ロスの冬、リンゴを思う/大人の男がそこにいた

3章 2023年

後ろ姿を見続けた歌姫/天才たちの共通点/隣に、頭上に、ライバルが/寄り添う、光が見えるまで/線路の脇のスイートピー/スランプから脱出するには/ほどよい湿度となだらかさ/18歳、ビートルズと走った/声は神様からの贈り物/詩人になれる、あなたも/純粋な気持ち、昔なじみと曲に/一周回って、はっぴいえんど/記憶はことばと結びついてる

4章 2024年

ぼくのしあわせ/メトロノーム通りには叩けない/ラブソングの作り方/あのドラマのあの踏切で/最速記録?歌碑ができました/「いいことば」と「悪いことば」/小野小町と「風立ちぬ」/阿波おどりとフリーレンの夏/蒼と赤/2024年の「Woman」/小野小町がそこにいた

5章 2025年

ぞろ目の55周年/南仏の港町 何かが、ぷつっと/夜明けの街をバイクで/凜とよみがえる静御前/喜望峰、冷たい南風に吹かれて/北の海辺、ラジオから自分の曲が/京都発、こだわりのカバーアルバム/白くありたい 開け、新たな道

あとがきに代えて

『書きかけの… ことばの岸辺で』

著者:松本隆

定価:1870円(本体1700円+税10%)

発売日:2025年9月19日(金曜日)

体裁:232ページ、四六判(単行本)

https://www.amazon.co.jp/dp/4022520833

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ