信号システムにおけるDXを推進します

2024年02月06日18時10分 / 提供:PR TIMES![]()

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/771_1_17621db37a68d0aa58a5783cd078dc29.jpg ]

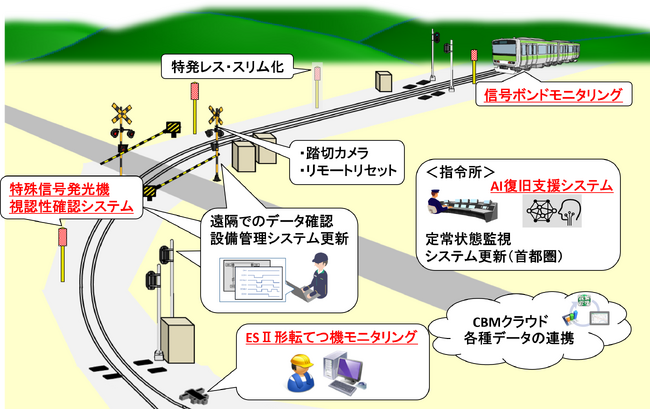

1.信号システムにおけるDX推進

JR東日本では輸送安定性の向上や業務革新に向け、信号システム・業務のDXを推進しています。

[画像1: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-4e680bb4ba636ff56844-0.png ]

2.ESII形電気転てつ機※1の一部検査のCBM化

首都圏に導入しているESII形電気転てつ機では、各機器室に設置しているモニタ装置で各種データの監視や故障予兆検知を行っています。このたび、本データを活用して一部検査のCBM化(現地確認からデータの確認への置き換え)を試行します。2024年度は23台※2において、データ解析を適宜実施することで、年3回実施している現地検査を年1回とし、検査品質および生産性の向上を実現します。さらに検証を行い2025年度以降は対象箇所の拡大を目指します。

[画像2: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-dc21c3b0b7b3df2e1471-1.png ]

※1. 従来型と比べ、より安定的な稼働と保守性の向上を実現した次世代型の転てつ機であり、2010年より導入を開始しています。

※2. 首都圏全体で電気転てつ機台数は約3,200台、うちESII形電気転てつ機は約560台。そのうち23台を対象に試行を行います。

3.鉄道業界初!近赤外線を使用した「特殊信号発光機視認性確認システム」の導入

踏切などの異常が発生した際、付近の列車を操縦する運転士に知らせるために、赤色灯を発光する特殊信号発光機※3(以下、特発)を設置しています。この特発の視認性を確認するため、夜間などの列車走行のない時間帯に、現地にて定期的な目視検査を行っています。

この検査の省力化を目的として、近赤外線(IR:InfraRed)と画像処理技術を用いた「特発視認性確認システム(IR特発)」の導入を進めています。このシステムは、日中時間帯に走行する営業列車から映像を撮影し、その画像を解析することにより、特発の視認性を自動判定できます。

本システムを導入することにより、一回の列車走行による映像撮影にて、撮影した全区間の検査が自動で可能となります。現在までに地方線区を中心とした31線区で約6,800箇所へIR特発を設置しており、2024年度より実用化予定です。

[画像3: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-476b20c215395d56e96d-2.png ]

※3. JR東日本管内で約26,000箇所の特殊信号発光機を設置しています。

4.軌道回路用信号ボンドのメンテナンスにおける取り組み

レール側面に取り付けられている軌道回路用信号ボンド※4(以下、信号ボンド)の取付状態を確認する「信号ボンドモニタリング」の運用を2020年4月より開始し、現在首都圏26線区に導入しています。このモニタリングは、営業列車搭載のカメラで取得した画像データ※5をボンドモニタリング装置に取り込み、過去に撮影した正常なボンドの画像と比較することで取付状態の良否判定を行っています。異常が疑われる画像はオペレーターによる確認を行い、最終的な良否判定を行います。2022年度は「信号ボンドモニタリング」により即修繕が必要な信号ボンドの異常を13件発見し、迅速に処置することで障害を未然に防止しました。

※4. レールに「列車を検知するための電気」を流すための構成部品の一つで、レールに溶接されています。

※5. 線路設備モニタリング装置で活用しているものと同様の画像データです。

[画像4: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-2a0f526f35b5b313e683-3.png ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-40cb2d4d0a50c7c17478-4.png ]

5.GNSS※6および携帯無線通信網を活用した踏切制御システムの導入

JR東日本における地方路線のスタンダードを見据え、新しい踏切制御システムの開発を進めています。本システムでは、GNSSを活用することにより列車の位置を把握し、列車と地上設備間の伝送装置に携帯無線通信網を活用することで、最小限の地上設備で踏切制御を実現します。

2020年9月より八高線にて計128回の走行試験を行い、高麗川駅~北藤岡駅間への踏切制御機能導入を目指しています。また、社外への展開を見据え、信号機などに応じた列車速度制御機能の開発・検証も進めています。

[画像6: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-1ab9302ddd0bf44dfcc3-5.png ]

※6. GNSS(Global Navigation Satellite System)は、GPSなどの衛星を用いた位置測位システムの総称で、衛星からの情報を用いた列車位置の決定に活用します。

6.鉄道信号システム故障時のAIによる復旧支援システム

2023年3月に、鉄道信号システム故障時のAIによる復旧支援システムを開発し、首都圏線区の指令所に導入しました。本システムは指令員が調査結果を時系列に入力すると、AIが過去の故障対応記録から類似事象を自動的に抽出し原因の推測と対策の提案を行うシステムで、指令員の経験知を補っています。具体的には、信号トラブルの中でも原因究明に時間を要する軌道回路のトラブルが発生した際の早期復旧に寄与しています。2024年1月には第7回インフラメンテナンス大賞※7優秀賞を受賞しました。

[画像7: https://prtimes.jp/i/17557/771/resize/d17557-771-cd13bc271a1b6d93be66-6.png ]

※7. 国内におけるインフラメンテナンスに係る優れた取り組みや技術開発に対して、国土交通省など関係8省庁が関係者を顕彰するもの。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ