止まない「グレーゾーンの加害」に手をやいていませんか? 『ハラスメントがおきない職場のつくり方 ケアリング・ワークプレイス入門』発売(10/21)。

2023年10月19日10時10分 / 提供:PR TIMES![]()

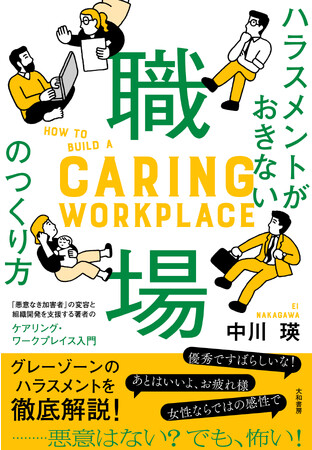

株式会社大和書房(本社:東京都文京区、代表取締役:佐藤 靖)は『ハラスメントがおきない職場のつくり方 ケアリング・ワークプレイス入門』(中川 瑛 :著)を2023年10月21日に発売いたします。

[画像1: https://prtimes.jp/i/33602/552/resize/d33602-552-60cf94d1be083b4e77b6-0.jpg ]

もう人が辞めない職場を作りたい人、必読の書。

「またパワハラ?」「今度はあの人が……?」 あなたの職場にはこんな話、ありませんか?

5人に1人が「ハラスメントのある職場」=「怖い職場」で働いている現代。

加害者が異動して解決! と思ったら、また別の加害者が……。

辞めてほしくない人が次々と辞め、気づけば職場には同じような「怖い人」ばかり……。

そんな職場も珍しくありません。

つい「ハラスメントをする人がいるからだ」と、個人に原因を見出すことはよくあります。

しかし加害者を排除しても、職場からハラスメントはなくなりません。

鍵となるのは、加害者変容にとどまらない、組織全体の「ケア」の視点でした。

[画像2: https://prtimes.jp/i/33602/552/resize/d33602-552-b1e9c9f5847c84fe51aa-1.jpg ]

どこが怖いか、あなたは気付ける? どんなことがハラスメント「的」だとされているのか、認識をアップデート!

ところで、「なんでもかんでもハラスメントと言われてしまっては、なんにも言えなくなってしまうよ」と思うことはありませんか。

この本で取り上げるのは、ある意味で「グレー」で「曖昧」なケース、被害を受ける人はもちろん、それを見ている周りの人がうんざりしてダメージを受けるような加害的なコミュニケーションです。

なぜなら、法的に厳密な要件を満たしたハラスメントであるかどうかにかかわらず、「これってハラスメントなんじゃないか?」と感じること自体が、転職意向を高めるなど、悪影響を及ぼすからです。

実は、ハラスメント「的」な加害の本質は、ケアの欠如です。

自他にどんなニーズがあって、互いにどう「ケア」し合うか、丁寧に解きほぐしていきます。

[画像3: https://prtimes.jp/i/33602/552/resize/d33602-552-db15cb87f0cbe3d525b3-1.jpg ]

「加害者は、変われない」わけがない! そして同僚、マネージャー、人事、会社もまた、変わることができる

「加害者に、変容を促すなんて大変……(人ってそんなに簡単に変わらないよね)」

「それって、職場でやらなければならないの? カウンセラーの仕事では?」

「穏便にやめてくれたらいいのに……(そんなことできないけど)」などと考える方もいるでしょう。

本書では、個人と組織が心理、文化、制度などの側面から、どれほど多様な方法で、変わっていけるかを具体的に提案しています。

実は、日常のちょっとしたコミュニケーションにおいて、第三者ができることもたくさんあります。

[画像4: https://prtimes.jp/i/33602/552/resize/d33602-552-d2e7e5e0d44aa4358569-1.jpg ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/33602/552/resize/d33602-552-37e09a1e44192ac4e5d9-1.jpg ]

目次

はじめに 5人に1人は「怖い職場」で働いている!

第1章 事例:グレーゾーンのハラスメント

グレーゾーンの加害に気付けるか/悪意がないから難しい

事例1. 指示待ちの新人にイライラ/事例2.「優秀な人が好き」と褒めることでのダブルバインド/事例3.「手 柄」を横取りした?/事例4.「女性ならでは」という無理解/事例5.ハラスメントを恐れ、仕事を奪う/事例6.ダメ出しばかりのマネージャー

第2章 原理:ニーズとケアから考える職場の人間関係

人の感覚は共有不可能/異なる解釈と出合うと人は傷つきニーズを持つ/傷つくことを承知で、人は他者に依存する/幸福とは、相互依存の関係を生きること/始まりは自他のニーズを知ろうとすること/自分のニーズを伝えて、ケアを依頼する力/ケアされると、ケアできる/加害の正体は、共同解釈の失敗とケアの欠如/ケアを持続可能にする組織の責任/ケアの範囲には限界があっていい

第3章 応用:ケアリング・ワークプレイスは綺麗事ではない

レベル1●まずは「言動」にさえ気をつければいい――個人のレベル ケアを身に付けると、言動にためらいが生まれる/組織のレベル 「ケア」の文化は制度や仕組みに表れる

レベル2●「判断」が多角的にできているか――個人のレベル 「システム思考」で問題を捉え直す/組織のレベル トップダウンの「判断」は危うい

レベル3●2つの「価値観」を問うてみると――個人のレベル 「正しさ」と「幸せ」の価値観がケアを自然発生させる/組織のレベル 多様な評価・報酬制度とキャリアパスを作る

レベル4●人を生きやすくする「根源信念」を知る――個人のレベル 人を測る尺度はないと理解する/組織のレベル 利益の追求を唯一のゴールにしない

ケアリングワークプレイスのメリットとは――会社のビジョンを対話的に共有できる/顧客の多様なニーズに応えられる/失敗を恐れない人材が育つ/変化に柔軟でイノベーティブな組織になる/社員のモチベーションが高まる/採用力が高まり、離職率は低くなる

第4章 変容:ケアリング・ワークプレイスのつくり方

「加害者は、変われない」わけがない――プロセス1.「悪意のない加害」を指摘する/プロセス2.「変わりたい」というニーズを引き出す/プロセス3.否認・自己憐憫する加害者を否定しない/プロセス4.学習を支援し、支援者も一緒に学ぶ/プロセス5.弱音を吐ける場を用意する/プロセス6.変容の成果を喜び合う/プロセス7.間違うたびに、学び直す

ボトムアップでつくるケアリング・ワークプレイス――プロセス1.アクティブバイスタンダーが被害者に寄り添う/プロセス2.組織的なケアの具体例を作る/プロセス3.ビジネス・メリットを共有する

トップダウンでつくるケアリング・ワークプレイス――プロセス1.「私たち」のニーズを聞き取る/プロセス2.ビジョン・ミッション・パーパスを共に策定する/プロセス3.戦略・事業・サービス・プロダクト・マーケティングを見直す/プロセス4.ケアを人事制度に落とし込む/360度評価を取り入れる/プロセス6.評価を処遇や報酬に生かす/プロセス7.間違っていたら学び直す組織文化をつくる

おわりに ケアリング・ソサイエティへ

著者略歴

中川 瑛(なかがわ えい)

The University o f Edinburgh(英国エディンバラ大学)Science and Technology in Society修士課程修了。株式会社ちえもの代表。会社組織の事業価値を人文社会科学の手法で問い直し、他企業と異なるユニークな組織・事業開発に繋げるコンサルティング事業を行う。また、「ケアの哲学」を基盤としたモラハラ・DV加害当事者団体GADHAを主宰し、ミクロな「加害者」個人の変容だけではなく、その人が属する組織、社会などのマクロな「加害者を生み出す構造」の変容について、実践・発信をしている。

書籍概要

書名 :ハラスメントがおきない職場のつくり方 ケアリング・ワークプレイス入門

著者 :中川 瑛

発売日:2023年10月21日

判型 :四六判

頁数 :272頁

定価 :1760円(税込)

発行元:株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ