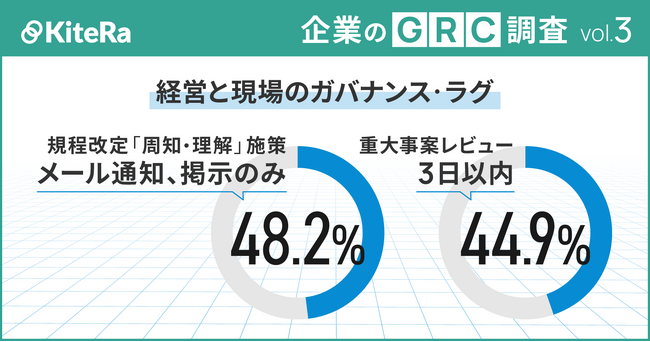

【企業のGRC調査】経営と現場のガバナンス・ラグ~規程改定”周知・理解”施策は「メール通知、掲示のみ」48.2%。重大事案レビューは「3日以内」44.9%~

2025年11月06日10時45分 / 提供:PR TIMES![]()

●主要取引先のコンプライアンス上の不祥事で「取引・新規発注の停止」35.6%●重大インシデントの減少・低減に効果的なのは「規程改定」22.2%

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」と社労士向けサービス「KiteRa Pro(キテラプロ)」を提供する株式会社KiteRa(代表取締役 執行役員 CEO:植松隆史、本社:東京都港区、読み:キテラ、以下「当社」)は、20~70歳の経営層(代表取締役/取締役/監査役/執行役・執行役員)842名を対象に「企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)に関する実態調査 vol.3」を実施しました。

本調査では、“決める(経営)”と“運用する(現場)”の間に生じるガバナンス・ラグ(方針・規程の決定から現場での周知・理解・運用が定着するまでの時間差・運用差)に着目し、規程改定後の周知・理解施策、重大事案における初回レビューまでの期間、最新版所在の即答性、主要取引先の不祥事時の対応方針、直近の取組と効果実感、重視するGRCテーマなどを可視化しました。

※本リリースはvol.3(経営層)の結果です。「vol.1=運用する(規程業務担当者)」「vol.2=守る・理解する(従業員)」「vol.3=決める(経営層)」の三層の複合分析は、別途レポートとして公開予定です

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-c9e9ef0478d027cae59a93d7d22a6c26-1800x945.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

調査サマリー

- 社内規程を“公式基準として運用”が71.8%。一方で形骸化・形式化が11.0%

- 規程改定の現場運用への反映「1ヶ月未満」52.3%。一方で「反映されていない」11.2%、「分からない」14.1%も

- 規程改定後の周知・理解施策は「通知メール・掲示のみ」48.2%が最多。未実施20.4%

- 規程改定の把握は「改定の有無と主な内容・対象部門まで把握」46.3%

- 重大事案の経営層・初回レビュー「3日以内(当日/1~3日)」44.9%にとどまる

- 社内規程の実効性を高めるうえで最も大きな障壁は、体制関連が4割弱(36.9%)。「必要な人材・知見が不足」14.0%、「他業務の優先で後回し」13.9%、「業務フローやシステムが未整備」9.0%

- 経営層、規程の保管場所を「すぐに答えられない(いいえ/分からない)」が36.2%

- 取引先の不祥事対応は「取引・新規発注の停止」が約3社に1社(35.6%)に達した

- 直近12ヶ月間に実施した取り組みは「規程の改定」48.0%が最多。”未実施”は、社内規程の周知・浸透・運用の各施策で6割前後。”重大インシデントの減少・低減”効果の実感は「規程の改定」が最多

- 経営テーマとして重視しているGRC項目は、「規制・コンプライアンス対応の強化」54.6%、「内部統制と不正防止の強化」50.9%

調査結果

【Q1】社内規程を“公式基準として運用”が71.8%。一方で形骸化・形式化が11.0%

「あなたの会社における社内規程の位置づけについて、最も近いものをお選びください。(単一回答)」の質問に対し、最も多かったのは「経営戦略を支える最も重要な公式基準として運用している」が38.0%、次いで「重要な公式基準だが現場の裁量も尊重しながら運用している」が33.8%と回答しました。

”公式基準として運用している層”は71.8%である一方、「どちらとも言えない」が17.1%、「形式的で参考情報にとどまることが多い」が7.6%、「形骸化しており実態に合っていない」3.4%も一定数見られました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-08e10e236abeb1739835505bcdb53619-1740x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q2】規程改定の現場運用への反映「1ヶ月未満」52.3%。一方で「反映されていない」11.2%、「分からない」14.1%も

「直近に改定・新設した社内規程について、あなたの会社で現場運用へ反映完了するまでの期間(中央値)をお選びください。(単一回答)」の質問に対し、最多は「即日~2週間未満」が34.4%、次いで「2週間以上~1ヶ月未満」が17.9%と、5割以上(52.3%)が「1ヶ月未満」で規程改定の現場運用へ反映完了していると回答しました。一方、「反映されていない」が11.2%、「分からない」が14.1%と、現場運用への反映状況にばらつきが見受けられました。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-212cf45217b48d4696bfef26c1a64977-1740x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q3】規程改定後の周知・理解施策は「通知メール・掲示のみ」48.2%が最多。未実施20.4%

「あなたの会社で、改定後の周知・理解のために実施していることを全てお選びください。(複数回答)」の質問に対し、最多は「通知メール・掲示のみ」が48.2%、次いで「管理者向け説明会」が23.8%、「未実施」が20.4%、「eラーニング・動画」が13.1%、「理解テスト・確認ボタン」が11.8%でした。周知施策は「通知メール・掲示」が中心で、eラーニングや理解テストといった理解促進施策の実施割合は低いことが分かりました。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-3cac97ef4dd5bb1d93c7939ad20995c7-1740x960.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q4】規程改定は「改定の有無と主な内容・対象部門まで把握」46.3%

「直近12ヶ月に、あなたの会社で社内規程(会社のルール)の改定・新設が行われたか、どの程度把握していますか。(単一回答)」の質問に対し、最も多かったのは「把握している(改定の有無と主な内容・対象部門まで把握)」が46.3%、次いで「行われていない」が21.3%、「把握している(改定の有無は把握しているが、内容は概略のみ)」が19.8%と回答しました。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-a181c5e9faa0ca73a1dd1b4dc77abe67-1740x1200.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q5】重大事案の経営層・初回レビュー「3日以内(当日/1~3日)」44.9%にとどまる

「あなたの会社で、社内規程の順守・運用に関する重大な事案(規程違反、法令違反、情報セキュリティ・個人情報、労務トラブルなど)が発生してから、経営層が集まる公式な会議の場(取締役会・経営会議など)で初回レビュー(状況報告・対応方針の確認)が行われるまでの平均日数(中央値)をお選びください。(単一回答)」の質問に対し、最多は「1~3日」が25.8%、次いで「当日」が19.1%、「4~7日」が17.7%でした。

初回レビューまでの日数において、3日以内(当日/1~3日)は44.9%にとどまり、重大事案であっても「4日以上(4~7日/8~14日/15~30日/31日以上)」を要する割合は33.3%であることが分かりました。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-60061b2a8a38668c8d9850c64c368349-1740x1200.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q6】社内規程の実効性を高めるうえで最も大きな障壁は、体制関連が4割弱(36.9%)。「必要な人材・知見が不足」14.0%、「他業務の優先で後回し」13.9%、「業務フローやシステムが未整備」9.0%

「社内規程の実効性を高めるうえで、現時点で最も大きな障壁をお選びください。(単一回答)」の質問に対し、回答数が多い順に「必要な人材・知見が不足している(法・労務・情報セキュリティなど)」が14.0%、「他業務の優先で後回しになっている」が13.9%、「意思決定に時間を要している(合議・承認プロセスが長い)」が13.5%、「役割と責任の分担が明確でない(最終承認者・実行担当が未定義)」が13.4%、「業務フローやシステムが未整備である(申請・承認の電子化が未了など)」が9.0%でした。

とりわけ「人材・知見不足(14.0%)」「他業務優先(13.9%)」「業務フロー・システム未整備(9.0%)」といった体制関連の障壁が計36.9%となりました。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-638ddd464776fe9117a635b7c6bd1a29-1740x1200.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q7】経営層、規程の保管場所を「すぐに答えられない(いいえ/分からない)」が36.2%

「あなたは、社内規程の最新版の保管場所(システム名・URL・パス)をすぐに答えられますか。(単一回答)」の質問に対し、「はい」が63.8%、「いいえ」が26.8%、「分からない」が9.4%でした。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-d7f2ff86021aa0c2ee3731ecaad87c8e-1740x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q8】取引先の不祥事対応は「取引・新規発注の停止」が約3社に1社(35.6%)に達した

「あなたの会社で、主要取引先においてコンプライアンス上の問題が判明した場合の対応方針として、最も近いものをお選びください。(単一回答)」の質問に対し、最多は「重大性・影響度に応じて個別に判断する」が26.6%、次いで「是正期限を設定し、完了まで新規発注を停止する」が19.4%、「直ちに取引停止または新規発注の見送り」が16.2%でした。

サプライヤー対応では、「取引・新規発注の停止(是正期限を設定し、完了まで新規発注を停止する/直ちに取引停止または新規発注の見送り)」は約3社に1社(35.6%)に達しました。

一方、「様子見・慎重な検討(重大性・影響度に応じて個別に判断する/是正計画の提出を条件に、期限付きで取引を継続する/次回の契約更新時に見直す)」は45.3%とリスク回避に時間を要す割合が高い傾向が見られました。

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-d033fe78dc9c66c9c161b332676f9b94-1740x1200.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q9】直近12ヶ月間に実施した取り組みは「規程の改定」48.0%が最多。”未実施”は、社内規程の周知・浸透・運用の各施策で6割前後。”重大インシデントの減少・低減”効果の実感は「規程の改定」が最多

「直近12ヶ月間に、あなたの会社の社内規程の整備・運用に関して、以下の取り組みを実施しましたか。(単一回答)」の質問に対し、実施状況において”実施した”の最多は「規程の改定」が48.0%でした。一方、”実施していない”は回答数が多い順に「浸透設計の見直し」で66.3%、「周知設計の見直し」が62.7%、「社内規程DXサービスの導入・見直し」が62.4%、「手順・ワークフローの整備」が57.8%となりました。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-ead5ff3a3f9676dd47ade6307a959660-1740x1620.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

また、効果実感において「上記の取り組みにより、あなたの会社で直近12ヶ月間に実感している効果を全てお選びください。(複数回答)」と質問したところ、”重大インシデントの減少・低減”効果の最多は「規程の改定」が22.2%、次いで「手順・ワークフローの整備」が15.8%、「監査」が14.6%となりました。

一方、”対応時間の短縮(初回レビューや例外承認の迅速化)”では、「手順・ワークフローの整備」が17.3%、「規程の改定」が15.2%、「社内規程DXサービスの導入」が14.8%という結果でした。

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-1b0d80b4f2ecd539dbc51ad50681569b-1740x2220.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【Q10】経営テーマとして重視しているGRC項目は、「規制・コンプライアンス対応の強化」54.6%、「内部統制と不正防止の強化」50.9%

「GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)において、下記の各項目について、経営テーマとしてどの程度重視して取り組んでいますか。(単一回答)」の質問に対し、重視して取り組んでいる(とても重視して取り組んでいる/重視して取り組んでいる)項目では「規制・コンプライアンス対応の強化」が最多で54.6%、次いで「内部統制と不正防止の強化」が50.9%、「サイバーセキュリティ」が50.3%、全社的リスクマネジメント(ERM)の強化」が50.3%という結果となりました。

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-78de01e0a10cee9742268be5387cde03-1740x2220.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

弁護士法人 吉川綜合法律事務所 代表弁護士・弁理士 吉川 景司氏のコメント

今回の調査結果から、社内規程は多くの企業で公式基準とされる一方(Q1)、改定周知が通知メール中心で理解浸透が十分でないことや(Q3)、重大事案への初動対応が遅れがちなこと(Q5)、取引先不祥事への対応基準が不明瞭で個別判断に頼る傾向など(Q8)、経営の意思決定と現場との間にギャップが生じていることが浮き彫りになったといえます。この傾向は、多数の子会社・関連会社を持ち権限が分散している大規模組織では、より顕著になると予想されます。

この問題を解消するためには、現場の工夫だけでは限界があります。責任や権限、手順、証跡などの設計不足に起因する構造的問題を解決する必要があり、DXツールなどの導入によってルール運用の標準化・自動化・可視化を図り、属人性を排してグループ全体で一元的に管理する仕組みが必要です。これにより、形式的な規程運用から実質的なガバナンス運用へと転換し、経営判断と現場実務との整合性を高めることができると考えられます。

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/45846/101/45846-101-5c366ce83a1c411093f7169f049b50b3-3900x3900.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

弁護士法人 吉川綜合法律事務所 代表弁護士・弁理士 吉川 景司氏弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所においてパートナー弁護士を務めた後、弁護士法人吉川綜合法律事務所を開設し、国内外での上場を目指す企業や不祥事が発生した上場企業における組織内ガバナンス体制の整備・運用改善のサポートに従事する。

考察

近年、コンプライアンスに紐づく企業不祥事の背景として問われているのは、「ルールを定めたか」ではなく、それが現場で確かに機能したかというガバナンスの実効性です。

経営が示した方針や改定規程が現場に周知・理解され、運用に至るまでに生じる時間差・運用差、この“経営と現場のガバナンス・ラグこそが、重大事案の初動遅延や判断の不統一、サプライヤー対応の遅延を招きかねない課題だと考えられます。本調査(vol.3)は、そのボトルネックを経営層の視点から定量的に明らかにしました。

まず、改定後の「伝え方」と「分かる化」に偏りが見えます。周知・理解施策は「通知メール・掲示のみ」が最多(48.2%)で、「管理者向け説明会」23.8%、「eラーニング・動画」13.1%、「理解テスト・確認ボタン」11.8%と“理解の着地”に向けた実装は相対的に薄い一方、「未実施」も20.4%存在しました。

改定規程を理解・浸透させる鍵は、業務フローの中に「迷わない仕掛け」を埋め込むこと、すなわちDXによる標準化です。具体的には、改定差分の提示や要点サマリー、役割別の必読導線、理解確認の記録といった“分かるまで”の設計を土台に、将来的には各人の業務文脈に応じた”必要な時に必要な情報の提示”、エラーが起きやすい場面でのアラート、例外申請の自動起動といったガードレールを拡張していくことで、判断のブレを平準化できます。人間の注意力や経験だけに依存する運用には限界があり、DXで「正確さの底上げ」と「安全のばらつきの縮小」を同時に達成する発想が現実的です。

また、重大事案の初動には「時間のガバナンス」の弱さが表れています。経営層の初回レビューが、「3日以内(当日/1~3日)が44.9%にとどまり、「4日以上(4~7日/8~14日/15~30日/31日以上)」を要するケースが33.3%ありました。重大度に応じた初動対応の目標時間(SLA)、臨時開催基準、報告様式の標準化を平時から仕込むことで、意思決定の遅延リスクは構造的に圧縮できます。

ガバナンスの基盤力を測る「最新版所在の即答性」も課題です。「はい」63.8%の裏側には、「いいえ/分からない」36.2%の不確実性があります。公式置き場の一元化、検索到達の容易さ、改定差分の見える化、関連手順・申請・システム設定へ直接遷移できるリンクといった情報動線の再設計は、平時の効率と有事の機動性を同時に高めます。

サプライヤー対応では、「取引・新規発注の停止(是正期限を設定し、完了まで新規発注を停止する/直ちに取引停止または新規発注の見送り)」は約3社に1社(35.6%)に達しました。一方、「様子見・慎重な検討(重大性・影響度に応じて個別に判断する/是正計画の提出を条件に、期限付きで取引を継続する/次回の契約更新時に見直す)」は45.3%とリスク回避に時間を要す割合が高い傾向が見られました。

さらに、社内規程の整備・運用において、効果がある打ち手は明確です。重大インシデントの減少・低減では「規程の改定」22.2%が最多で、「手順・ワークフローの整備」15.8%や「監査」14.6%が続きました。

初動の対応時間短縮に対しては「手順・ワークフローの整備」17.3%が最も効き、「規程の改定」15.2%、「社内規程DXサービスの導入」14.8%という効果実感が示されています。つまり、文書の正確性(基準)とプロセスの通りやすさ(導線)を両輪で高めることが、ガバナンス・ラグの圧縮に直結する可能性が示されました。

最後に、GRCにおける”経営の優先意識(重視して取り組んでいる)”においては、「規制・コンプライアンス対応の強化」54.6%、「内部統制と不正防止の強化」50.9%、「サイバーセキュリティ」50.3%、「全社的リスクマネジメント(ERM)」50.3%を重視しています。この“重視”を、通知本数ではなく理解到達、会議回数ではなく初動対応の目標時間(SLA)の遵守、文書格納ではなく所在の即答といった現場指標に落とし込み、「決める(経営層)→運用する(担当者)→守る・理解する(従業員)」の三層を同じダッシュボードで一致(同期)させることが本質となります。

結論として、経営と現場のガバナンス・ラグの本質は努力不足ではなく設計不足です。設計を再構築し、DXで業務に寄り添う仕掛けを拡張することで、今回のデータが示す課題は改善し得ると考えます。

調査概要

調査名:企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)に関する実態調査 vol.3

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査期間:2025年10月3日~9日

調査企画:株式会社KiteRa

有効回答:『勤務先での現在の役職』を「代表取締役(会長・社長)/取締役(社外取締役を含む)/監査役・監査等委員(監査を担当する取締役を含む)/執行役員)」と回答した20~70歳の経営層 842名

補足:構成比は小数点第2位を四捨五入

\大事になる前に/ ガバナンスを整えるには社内規程から

企業を取り巻くリスクは多様化しており、社内規程の不備は重大な経営課題に発展しかねません。残業・解雇トラブル、横領・不正経費、不適切SNS、ハラスメントなど、多岐にわたるリスクが企業価値を毀損し、事業機会を損失させる要因となります。

社内規程DXサービス「KiteRa Biz」は、社内規程の作成・編集・管理・周知・申請をクラウド上で一元管理することで、企業のコンプライアンス遵守を徹底します。法改正への効率的な対応、従業員への周知徹底などの機能により、企業のガバナンス強化を強力にサポートします。 「リスクを未然に防ぎ、健全な企業運営を実現したい」「社内規程管理の効率化とガバナンス強化を両立させたい」とお考えの経営層およびリスク管理・コンプライアンス担当者の方へ、下記より「KiteRa Biz」の資料をご覧ください。

▶︎【無料】資料ダウンロードはこちら

株式会社KiteRaについて

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、安心して働くためのルール(仕組み)である社内規程をテクノロジーの力で簡単に正しく運用できる社内規程DXサービス、企業向けの「KiteRa Biz」と社労士向けの「KiteRa Pro」を展開しています。今後も社内規程を通じて誰もが安心して働くことのできる世界の実現を目指します。

名称:株式会社KiteRa

所在地:東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階

代表者:代表取締役 執行役員 CEO 植松隆史

設立:2019年4月1日

事業内容:社内規程クラウド「KiteRa」の企画・開発・運営

URL:https://kitera-cloud.jp/

主要サービス:

企業向けSaaS「KiteRa Biz」 https://kitera-cloud.jp/biz/

社労士向けSaaS「KiteRa Pro」 https://kitera-cloud.jp/pro/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

リリースカテゴリのその他の記事

- 【AI検索トレンドで読み解く次のAI】画像・動画生成、AIブラウザなど40カ国・地域が注目する最新技術とは?

- 企業のCX経営の現在地を可視化し、実践へと導く「CX経営成熟度診断ワークショップ」を提供開始

- 『Pass付きZipが届かない?脱PPAP時代に求められる“安全なファイル共有手段”とは』というテーマのウェビナーを開催

- 全国で不動産仲介売買事業を展開する株式会社不動産SHOPナカジツが「バクラク」を導入。AI機能でカード決済~仕訳までシームレスにつなぎ業務効率化。

- マイクロアド台湾、英語圏を中心に約270万人がフォローする訪日観光SNSメディア「IKIDANE」の事業を取得し、 自社メディア「Japaholic EN」に統合