秋の“夜スマホ”が子どもの朝を奪う?約6割の家庭で「朝起きづらい」「集中できない」傾向

2025年10月30日20時40分 / 提供:PR TIMES![]()

中高生の約4割が「寝る直前までスマホ」ブルーライトが“朝起きられない子ども”を増やす要因か

夜が長くなる秋、子どもたちの勉強や動画視聴の時間が増え、スマホの使用も夜遅くまで続く傾向にあります。一般社団法人 起立性調節障害改善協会は、中高生を中心とする保護者191名を対象に「お子さまのスマホ使用と体調変化」に関する調査を実施。その結果、約4割が「寝る直前までスマホを使用している」と回答し、6割が「朝起きづらさ」や「集中力の低下」を感じていることが明らかになりました。気温変化や日照時間の減少に加え、“夜スマホ”という新たな生活習慣要因が、子どもたちの朝の不調を助長している現状が浮かび上がりました。

調査背景スマホやタブレットは学習やコミュニケーションに欠かせないツールである一方、睡眠不足や起立性調節障害(OD)のリスクを高めるといわれています。特に、夜間のブルーライト曝露や入眠時間の遅れは、子どもの体内リズムに影響を与えかねません。近年、学校生活や受験勉強などで夜間にスマホを使う中高生が増え、親子間でも「どこまで制限すべきか」悩む声が多く聞かれます。そこで当協会では、191名の中高生および保護者を対象に、スマホ使用時間と体調・集中力の関係、家庭でのルール運用状況について調査を行いました。

調査サマリー- 平日2時間以上スマホ・タブレットを使用する子どもは約4割(40.9%)

- 寝る直前までスマホを使用している子どもは約4割(38.2%)

- 朝、起きづらい・めまいを感じる子どもは約6割(59.1%)

- スマホ使用時間が増えて体調・集中力に変化を感じる子どもは約7割(66.5%)

- 家庭でルールを設けている割合は8割以上(82.8%)だが、「しっかり運用できている」は約2割

- 夜のスマホ対策は「就寝1時間前には見ないようにしている(17.6%)」が最多

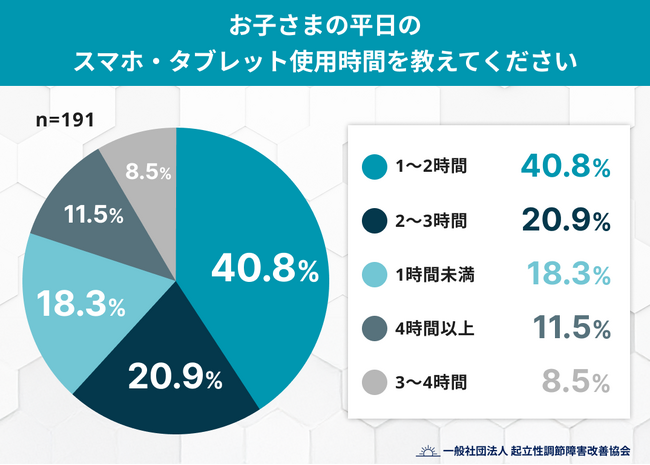

詳細データQ1:お子さまの平日のスマホ・タブレット使用時間を教えてください

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-25adc4a68139598b537e2ba6c4baeaa4-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- 1~2時間:40.8%

- 2~3時間:20.9%

- 1時間未満:18.3%

- 4時間以上:11.5%

- 3~4時間:8.5%

→ 平均的な使用時間は「2時間前後」。4割以上が平日でも2時間以上スマホに触れている実態が明らかに。通学や学習、SNS・動画視聴など、デジタル環境が生活の一部となっている様子が伺えます。

Q2:お子さまは寝る直前までスマホ・タブレットを使用しますか?

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-5356a51181045de22801da296a1ccedd-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- 毎日:38.2%

- たまに:26.7%

- 週に数回:19.4%

- 使用しない:15.7%

→ 「毎日」「たまに」を合わせると約7割が就寝直前にスマホを使用。ブルーライトの影響で眠気が妨げられ、入眠が遅れる悪循環に陥っている可能性が指摘されます。

Q3:お子さまは朝、起きづらさやめまいを感じることはありますか?

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-a2eca7bc53b6c878e95967f1a51ab687-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- ときどきある:45.0%

- あまりない:28.3%

- よくある:14.1%

- まったくない:12.6%

→ 「よくある」「ときどきある」を合わせると6割近くが朝の不調を実感。「毎朝のように起きられない」「登校直前まで布団から出られない」という場合、単なる“夜更かし”にとどまらず、自律神経のバランスが崩れている可能性も示唆されます。

Q4:お子さまのスマホ使用時間が増えてから、体調や集中力に変化を感じますか?

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-bf25541e5f8dc99719b51f8f7acd8ccc-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- 少し感じる:54.5%

- あまり感じない:22.5%

- 感じる:12.0%

- まったく感じない:11.0%

→ 「少し感じる」「感じる」を合わせると約3人に2人が何らかの変化を自覚。長時間の使用が視覚疲労や集中力低下、睡眠の質の悪化につながっていると考えられます。

Q5:ご家庭でスマホやタブレットの使用ルールを設けていますか?

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-3c0db9433e52ab49785805c5de503a5e-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- 一応ある:61.3%

- しっかり設けている:21.5%

- 特に決めていない:17.2%

→ 8割以上の家庭がルールを設定している一方、「決めても守れない」「親が不在時に使ってしまう」など、運用面での課題が残ります。家庭でのコミュニケーションが、スマホ使用の質を左右するとも言えそうです。

Q6:お子さまの夜のスマホ使用で気をつけていることを教えてください

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-1a1d93cf3339f19825cbeac84432fd65-1074x767.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

- 就寝1時間前には見ないようにしている:17.6%

- SNSや動画アプリは制限している:14.7%

- 夜はリビングでのみ使用:13.9%

- 画面の明るさを落としている:10.5%

- 使用時間をタイマー管理している:10.3%

- その他:33.0%(親子で会話・読書:9.7%、見守りアプリ導入:9.5%、など)

→ 就寝前の時間をどう過ごすかが重要視される一方で、「特に対策していない」家庭も一定数(8.7%)存在。生活リズムの乱れが蓄積すれば、子どもの朝の不調や集中力低下につながるおそれがあります。

調査結果のまとめ今回の結果から、夜間のスマホ使用習慣が「朝起きられない」状態を招く一因である可能性が浮き彫りになりました。睡眠直前のスマホ利用は、脳の興奮を鎮めにくくし、翌朝の倦怠感や集中力低下を引き起こすリスクを高めます。また、「家庭内でルールがある」と回答した家庭でも、実際には徹底されていないケースが多く、親子でルールを共有し、生活習慣を整えることの重要性が改めて示されました。「スマホを使わせない」ではなく、「どう使うか」を考える家庭習慣の確立が求められます。

一般社団法人 起立性調節障害改善協会のコメント[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/97246/10/97246-10-7f2407fc13d9ad3af8b35bcc334d10fb-800x370.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

朝起きられない、立ちくらみがする、集中できないなどの不調の背景には、夜間のスマホ使用による生活リズムの乱れが関係しています。スマートフォンのブルーライトは体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の分泌を抑え、入眠を妨げる要因の一つとなるからです。この状態が続くと自律神経が十分に休まらず、朝に血圧が上がりにくい、頭が働かないといった起立性調節障害の症状につながりやすくなります。ブルーライトカットや時間制限に加え、「寝る1時間前はデジタルデトックス」を家族ぐるみで取り入れることが大切です。光・食事・姿勢・運動など生活全体を整えることが、子どもの健やかな朝の目覚めにつながります。

調査概要- 調査主体:一般社団法人 起立性調節障害改善協会

- 調査期間:2025年10月27日~10月28日

- 調査対象:全国の保護者

- 回答数:191名

- 調査方法:インターネットによるアンケート調査

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ