OIST、さまざまな自己免疫疾患の治療薬になりうる化学物質を発見

2023年03月07日17時15分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は3月3日、副作用の心配がなく、多発性硬化症や関節リウマチといった、さまざまな自己免疫疾患の治療に利用できる可能性がある化学物質「ホスホエノールピルビン酸」(PEP)を発見したことを発表した。

同成果は、OIST 免疫シグナルユニットのホァン・ツォンイェン大学院生、同・石川裕規准教授らの研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンス全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Cell Reports」に掲載された。

免疫系は通常、体内に侵入してきた病原体を攻撃したり、感染症に対処したりする。しかし自己免疫疾患では、その免疫系が、本来は守るべき健康な細胞や組織を攻撃してしまう。同疾患はさまざまな形で現れ、関節リウマチによるひどい関節痛や、多発性硬化症による脳や脊髄の機能麻痺など、深刻な症状を引き起こす例もある。

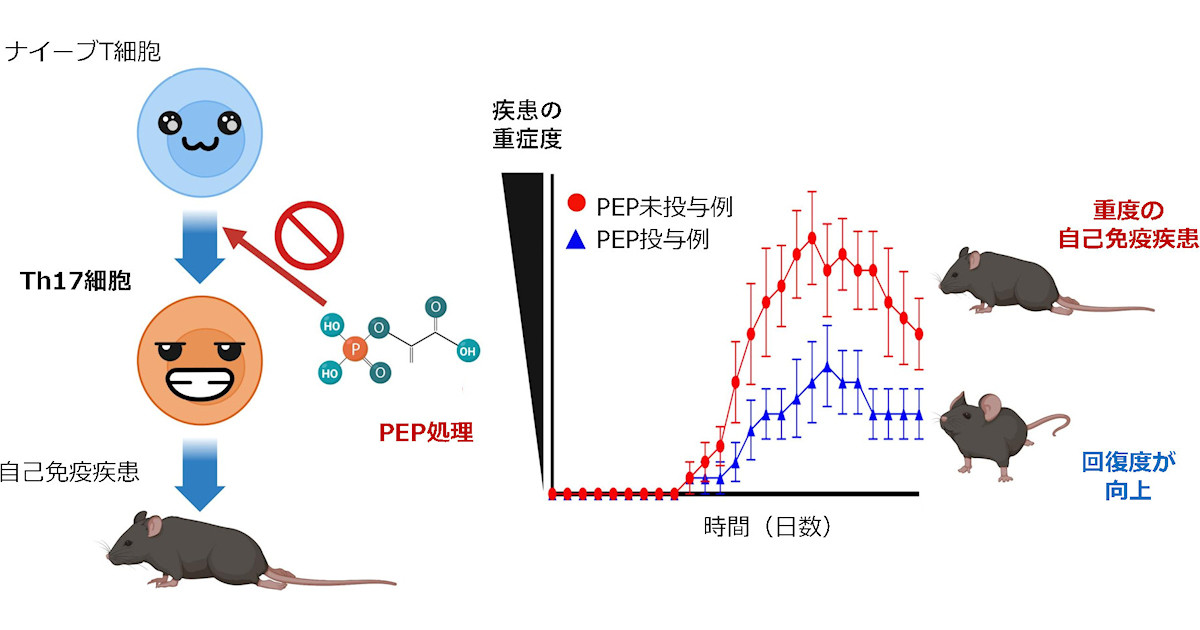

そうした中で研究チームは今回、免疫細胞の大半を占めるT細胞集団の一種である「Tヘルパー17細胞」(Th17細胞)に注目したという。同細胞はT細胞が成熟することで誕生し、侵入してくる病原体と闘うための進化を遂げてきたと考えられており、腸内に多く存在する。しかし、時に何らかの要因で過剰に活性化してしまい、正常で健康な細胞や組織を誤って病原体と認識してしまい、守るべき対象を攻撃してしまう場合がある。

これまでの自己免疫疾患の治療法に関する開発研究の多くで注目されてきたのが、体内のさまざまな細胞内のグルコース(ブドウ糖)を分解してエネルギーに変換し、細胞の代謝を助けるプロセスの「解糖」だ。このプロセスは、Th17細胞を含むさまざまな細胞が増殖するために不可欠なものである。今回の研究では、この解糖が過剰に行われると、Th17細胞の活性が抑えられることが判明した。そこで研究チームは、解糖の過程で生成される分子がTh17細胞を抑制するという仮説を立て、PEPに着目することにしたという。

●

PEPは、グルコースがエネルギーに変換される時に生成される代謝産物で、非常に重要なプロセスの一部として体内で常に生成されている。このPEPをT細胞に投与したところ、Th17細胞へ成熟するのを抑制することができ、その結果として炎症反応が収まることが確認された。

しかしこの実験結果は、同じテーマに関する先行研究での報告内容とは真逆だったため、さらなる詳細な調査が続けられた。その結果、Th17細胞が成熟するために不可欠なタンパク質「JunB」に行き着いたとする。同タンパク質は、特定の遺伝子に結合してTh17細胞の成熟を促すものだ。そして、PEPで処理を行って同タンパク質の活性を阻害する実験を行った結果、Th17細胞の産生を阻害できることが発見された。

続いて、ここまでの知見をもとに、神経炎症という多発性硬化症によく似た自己免疫疾患を持つマウスに対するPEPの投与を行ったところ、回復の兆候が見られたという。

上述したように、自己免疫疾患の治療法開発に向けたこれまでの多くの研究では、解糖を阻害することでTh17細胞の増殖を抑えることに着目していた。しかし、解糖は体内のさまざまな細胞にとっても不可欠であり、それを阻害することで大きな副作用が生じてしまう危険性があった。それに対し、PEPはそのような副作用がない治療薬として利用できる可能性を秘めている。今回の結果により、PEPが自己免疫疾患の治療法開発につながる可能性が示され、今後はその効率を上げる必要があるとした。

関連記事

- バラの香り成分は免疫細胞による炎症反応の抑制に作用する 理科大が発見

- 阪大など、自己免疫疾患とアレルギー疾患に共通した遺伝的特徴を発見

- 群馬大、糖尿病で膵β細胞からインスリン分泌が低下する新たな原因を解明

- OIST、ゼブラフィッシュを用いて細胞死を防ぐタンパク質の役割を解明

- 超難治性の血液がんに糖尿病治療薬が効果を発揮する可能性、琉球大が確認