「顧客の声・気持ち」を収集・分析するために必要なマインドとテクノロジー

2023年03月06日10時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

顧客の声を包括的な顧客体験の改善に生かせていない原因とは

「顧客体験(カスタマー・エクスペリエンス:CX)」という言葉、その影響力に注目が集まり始めてから、数年がたとうとしています。製品・サービス、ビジネスのあり方を顧客の視点から再構築する取り組みは、多くの企業で実施されてきました。しかし、その実態としては「NPSなど顧客推奨度を測っているだけ」のケースや、「CX向上=効率化と定義している」部署内で情報が完結しているケースが見受けられます。

顧客の声を包括的な顧客体験の改善に生かせていない原因の一つに、オムニチャネル化(Web、チャット、電話、対面)が進む中で、各接点で顧客からのフィードバックを得ていながら、それを他部門と共有して複数部門で議論を進められていないことがあります。

オムニチャネルに関しては、「お客さまがよく使うチャネルの声は聞いている」「Web、チャット、電話、対面の必要性を理解しているから十分」というケースが見受けられます。しかし、クアルトリクスでXM(体験管理)に関する調査やXM推進を加速するための情報発信を行っている「XM Institute」の調査結果によると、同じ消費者でも事柄によって希望するチャネルが違うことがわかりました。

例えば、テクニカルサポートや請求書の問題解決など、不安・疑問を解消したい場合は電話を希望する傾向(それぞれ35%と44%)にあります。また、ゆっくり吟味して相談することを希望する、銀行口座を開く(口座開設後に投資やローン相談が想定される)場合は対面を希望すること(それぞれ52%、39%)が多いのです。

各事象とチャネルを掛け合わせて消費者の声を取ることが大事

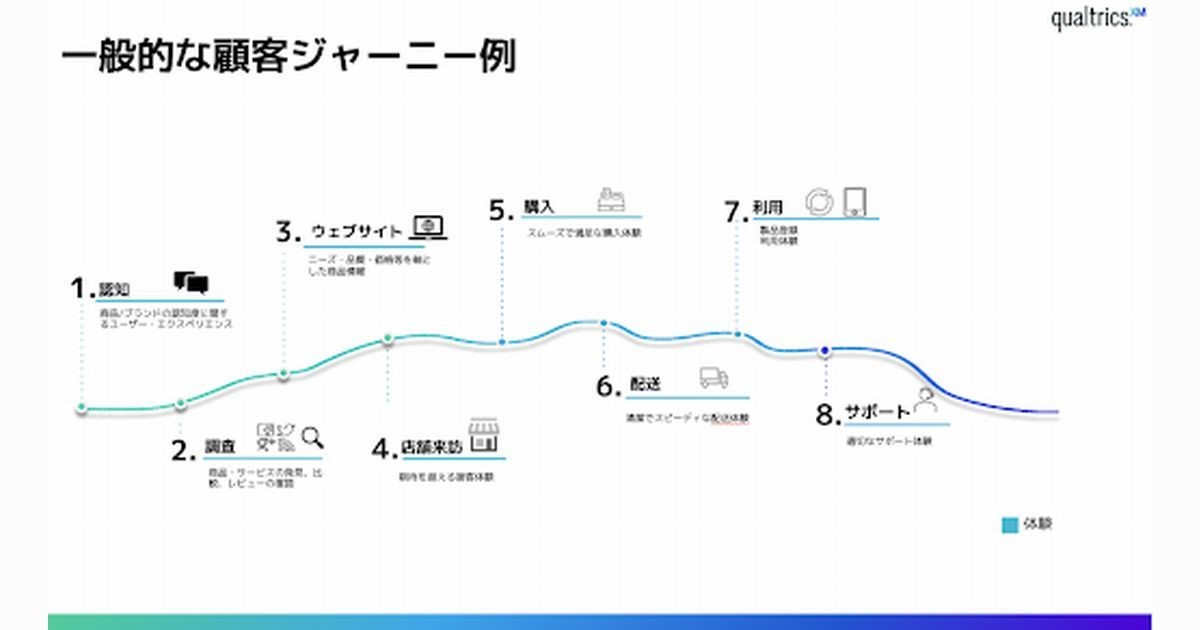

下図は、お客さまがたどるカスタマージャーニーを一般化した流れです。先述したXM Instituteの調査によりますと、たとえ同一の人物だとしても、ステージごとにさまざまなチャネルを使い分けていることがわかっています。

例えば、「Web広告を見て認知→商品や企業について友人に相談→企業HPをみて詳細確認→店舗にて実物確認→オンラインで購入」というパターンが考えられます。

また、「友人の口コミで商品を認知→Webで調査や比較→店舗にて実物確認してから購入→トラブル発生時は電話サポートへ連絡」というパターンもあります。

つまるところ、各事象とチャネルを掛け合わせて消費者の声を取ることが顧客起点の体験の改善には必要不可欠であると言えるのです。そして全体を俯瞰した情報を企画部門だけが見るのではなく、関わっている各部門にも共有することで顧客目線を意識しやすくなってきます。

全社的な取り組みが必須の顧客体験:場合によっては社外との連携も

前段では顧客視点でジャーニーを俯瞰し、事象とチャネルの掛け合わせで体験を分析していくことの必要性を説明しました。次は、具体的に社内でどのように改善を推進していくかを整理していきます。

下図は、製品の検討から購入、配達から商品が届いた後のサポート、その後の更新までのカスタマージャーニーに沿って、どのようなステークホルダーが関わっているかを示したものです。

BtoBビジネスでは、営業やカスタマーサクセスなどの部門が顧客と関わりますが、契約時には経理、また導入時にはカスタマーサポートなど、それ以外にもさまざまな部門が関わります。

関わるステークホルダーが社内に限らない場合もあります。購入後のお問い合わせをコールセンターなどに外部委託している場合、また設置工事など保守・サポートはパートナー企業が担当している場合は、社外のステークホルダーが顧客体験を提供することになります。

いずれのケースでも、顧客起点で考えるのであれば、関わっているステークホルダー全員が一人の顧客がたどっているジャーニーを見て、お客さまがどのような状態なのか、その際抱いた気持ち・感情は何だったのかを理解することが重要です。各ジャーニーにおけるそれぞれの顧客の感情を一つのプラットフォームで収集・管理・分析を行うと、効率よく全ステークホルダーに共有することができます。

とはいえ、一つのプラットフォームで何のデータを取得すれば、顧客体験の改善につながるでしょうか。

●

特定の行動を起こした理由は?:必要なのは体験データ

多くの企業では、顧客の属性データ、年間購入額、来店履歴、購入履歴、Webサイト上の行動履歴、商品の購入検討の状況などのデータが蓄積されていると思います。クアルトリクスでは、このような定量的なデータを「Oデータ」(オペレーション・データ、業務データ)と呼んでいます。

顧客体験の改善においては、「なぜ購入したのか」「なぜ購入をやめたのか」といった定性的なデータを取得していくことも同様に重要です。クアルトリクスではこのようなデータをXデータ(エクスペリエンス・データ、体験データ)と呼んでいます。顧客体験の改善には、定量的なデータと定性的なデータの両方を取得して、「検討」「購入断念」「購入」といった事象がなぜ起きたのか、消費者の感情も取得しながらその背景・原因を理解することが重要です。

その気持ちや感情を推し量るために、クアルトリクスで注目している3つの要素があります。それは「成功」「努力」「感情」です。

「成功」とは、やりたかったことができたか否かをYesとNoで測定することです。「努力」はどれだけの工程があったかをOデータで計測しても良いですが、お客さまがどれくらい負担に思ったかという感覚を聞きます。最後に、「再度購入意思があるのか」と未来の行動を聞くことで、顧客が抱く「感情」を推測していきます。つまり、やりたかったことが終わるまでの間、安心感を持ちつつ信頼を築きながら、再購入をする意向が生まれたのかを図っていく中で、気持ちや感情をくみ取っていくのです。

これを包括して数値化したものとして代表的なのが、「どの程度友人や同僚に勧めるのか」を図る指標であるNPS(顧客推奨度)となります。

NPS などの数的指標は、例えば月ごとなどの定点観測をしていくことで、その変化がアラートとしての役割を果たし、改善が必要なタイミング、つまり顧客が悪い感情を抱き、悪い体験を起こしているかもしれないタイミングを把握できます。また、カスタマージャーニー上の接点ごと、または各製品、各店舗、各担当者、顧客の属性と掛け合わせ、そのポイントが高いか低いかを比較することで、「カスタマージャーニーにおいて、どのタッチポイントが顧客体験を悪くしているのか」「どの製品が良いのか、どの担当者が良いのか、どの店舗が良いのか」を、予測することができます。これにより、次のステップを把握できます。

改善アクションへの落とし込みにはテクノロジーも活用

改善の余地があることを把握できた後に行うことは、もちろん分析と改善です。しかし、例えば読者の皆さんがサービス業で働いているとした上で、とある店舗で「体験が著しく悪い可能性がある」と把握できたとしましょう。その要因は、「接客が悪かった」「店員の商品に対する知識が低くて納得できる答えを得られなかった」「レジが混雑していた」「掃除が行き届いていなかった」など、さまざまなことが考えられます。これらのうち、一体どれを改善すればいいのでしょうか。

こうした体験を悪くしている事象をさらに理由を深く理解するため、クアルトリクスでは、多変量解析といった統計学の分析方法を活用しながら、どの要素が著しく悪くしているのか、つまりどの要素を上げれば顧客体験の向上につながるのかという統計分析の結果を提供しています。

下図は、架空のECサイトの分析結果を表示したものです。横軸は体験への評価の良し悪し、縦軸は総合評価(NPSや満足度)への影響の度合いを示しています。改善余地があるのは左上の項目のため、このECサイトでは、「商品比較機能」「配達状況確認」「商品説明」が体験を悪くしている事象だと示しています。ここまで分析できれば、後はECサイトで何を改善すればいいのか、かなり明白化します。

さらに、統計分析で改善の余地があるとわかった事象について、生のお客さまの声であるフリーコメントを読むことで、また一歩気持ちに寄り添うことにつながります。お客さまの言葉だからこそ、数字分析だけでは予想だにしなかったコメントに遭遇する場合があるでしょう。

例えば、下図は架空の保険会社のフリーコメントです。フリーコメントを見ながら、どんな言葉が多く書かれているのか、それがネガティブなのかポジティブに書かれているのかを分析するだけでも、何が喜ばれ、何が悪いと思われているのか、改善する要素が顕在化していくと思います。

ここまで、顧客体験の改善のために必要なデータ、その収集の仕方、また分析方法や改善アクションまで説明してきました。多くの企業で顧客の声を元にした体験の改善が行われてきたと思いますが、テクノロジーを活用することで、顧客の考えや気持ちを深く迅速に分析し、改善アクションまで落とし込みやすくなります。

しかし、顧客起点の体験改善には、テクノロジーだけではなく、顧客体験を改善し続ける、それを会社全体で推進していくというマインドと文化も必要です。テクノロジーに任せられる部分があるからこそ、どう改善するかは人の手でやらなければいけません。改善を続けることで、最終的には自社独自の体験を創造・確立できますし、それが他社との揺るぎない体験の差別化につながっていくと思います。

○クアルトリクス CX ソリューション ストラテジー シニア ディレクター 久崎智子

お客さまの声を起点とした業務改善・プロセス改善・システム開発プロジェクトのリード及びコーチングを金融サービス・製造業・ヘルスケア・エネルギー事業等多岐にわたり提供、20年以上の経験を有す。クアルトリクスでは経営戦略にエクスペリエンスマネジメント(XM)を導入するアドバイザリー支援を担当。

関連記事

- なぜ@コスメのアプリは3カ月でダウンロード数を3倍まで伸ばせたのか?

- DXの次はXM(エクスペリエンス管理)、成功するポイントは?-クアルトリクス幹部に聞く

- 日本のビジネスマンの6割が週休3日よりも柔軟な働き方を希望

- フィロソフィの浸透と現場力がカギ – 東京ディズニーリゾートのCXはなぜ高いのか