東工大など、β型酸化ガリウムにおける水素の準安定状態を解明

2023年02月17日10時16分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

東京工業大学(東工大)などは2月14日、次世代パワー半導体として期待されるβ-Ga2O3中での「擬水素」としてのミュオンの局所電子状態を詳細に調べたところ、ミュオンはそれ自身で電子のドナー・アクセプター役に対応する2つの準安定状態を取ることが判明したことを発表した。

同成果は、茨城大学理工学研究科の平石雅俊研究員、東北大学金属材料研究所の岡部博孝特任助教、高エネルギー加速器研究機構(KEK) 物質構造科学研究所ミュオン科学研究系の幸田章宏准教授、門野良典特別教授、物質・材料研究機構(NIMS)機能性材料研究拠点の大橋直樹拠点長、東工大 国際先駆研究機構元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授らの研究グループによるもの。詳細は米国科学雑誌「Physical Review B 」にオンライン公開された。

電気エネルギーの効率的な活用に向け、シリコンパワー半導体の性能を上回る高性能パワー半導体の実用化が進められているが、そうした次世代のパワー半導体の候補物質の1つに酸化ガリウムがある。その応用上の課題として、キャリア密度などの電気特性を精密にコントロールすることが求められるが、そのためには電気特性に影響を与える主要因(不純物や、酸素および、ガリウムの欠陥など)を理解することに加え、合成やデバイスの作成法との関係などを詳しく調べる必要があるとされている。

中でも水素は、あらゆる物質に含まれうる普遍的な不純物であり、シリコン中に含まれる微量水素が導電性に影響を及ぼすことも知られており、シリコン以外の半導体や太陽電池材料物質などの機能性物質中での水素による影響などが検討されるようになってきたという。酸化ガリウムにおいても理論計算による研究から、水素がn型伝導に寄与しうることが指摘されており、電気特性などへの影響が懸念されているが、これまで微量水素を直接的に調べる手法が限られていたことから、実験的な知見は限られていたという。

そこで研究グループでは今回、酸化ガリウムの中でも安定した構造を持つβ型酸化ガリウム(β-Ga2O3)について、不純物としての水素の電子状態を解明することを目的として研究を行うことにしたという。

●

具体的には、不純物水素について実験的に情報を得られる数少ない手段として利用されてきた素粒子「ミュオン(μ+、Mu)に注目。ミュオンは陽子の1/9、電子の206倍の質量を持つ、Hの軽い放射性同位体(平均寿命2.2マイクロ秒)とみなすことができる素粒子で、物質との相互作用(化学的性質)という観点では、水素とほぼ同等であるため、擬水素として扱うことができるためだという。

また、物質中に注入・停止したMuの状態は、ベータ崩壊を用いて試料中の磁場の大きさやゆらぎを観測する「ミュオンスピン回転(μSR)法」により高感度検出が可能なため、Muを孤立Hの実験的なシミュレーターとして使うことができる点も特徴として挙げられるとする。

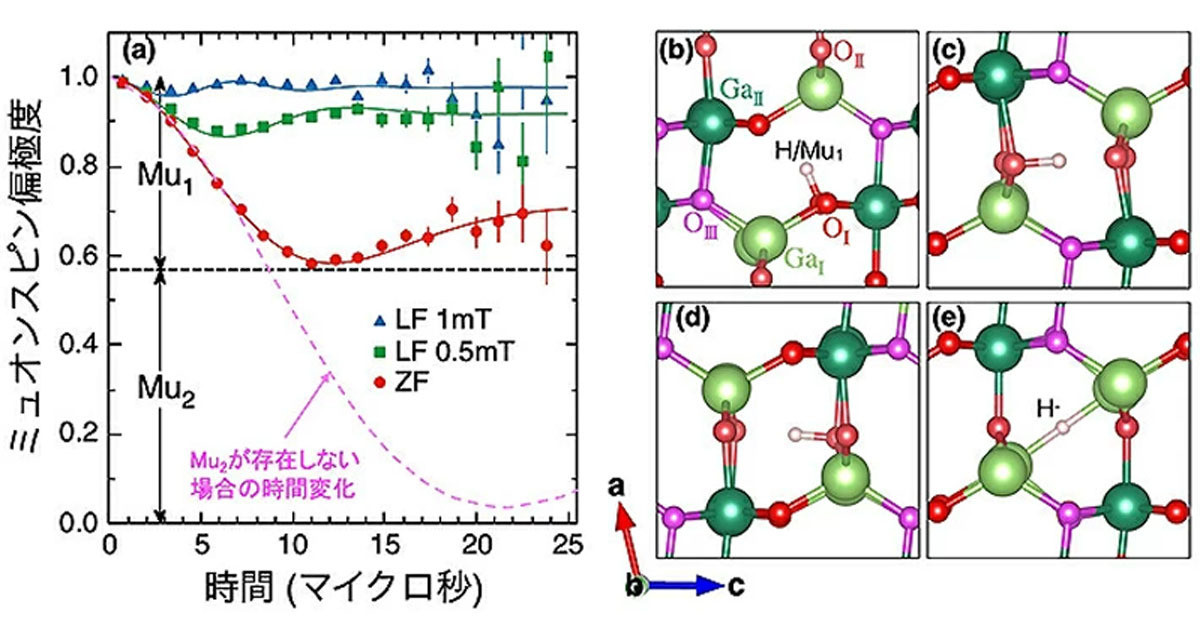

具体的には、大強度ミュオンビームを利用できるJ-PARCのMLFにてβ-Ga2O3のµSR実験を実施。その結果、ミュオンはβ-Ga2O3中でドナーとアクセプターに対応する2つの準安定状態となっていることが判明したという。

偏極が緩和を示す成分であるMu1は、理論計算で報告されているドナーとなる水素に対応するもので、そうした水素が実際に存在しうることが実験的に示されたこととなる。一方のまったく緩和を示さない成分Mu2はアクセプター的な状態で、伝導帯と電子をやりとりしながら高速で拡散していることが判明したという。この2つの準安定状態が存在することは、先行研究で報告されているβ-Ga2O3のバンド構造に基づく「両極性モデル」からの予言とよく一致していることも判明したとするほか、ミュオンが示す2つの電子状態、特にアクセプター的Mu2の状態は、先行研究ではバックグラウンド成分と区別がつかず見落とされていたもので、J-PARC MLFにおける大強度のミュオンビームを用いることで初めて明らかになったものであると研究グループでは説明している。

研究グループによると、アクセプター的な状態の高速拡散は、材料の合成過程、あるいは光照射・電圧印加時などの非平衡な状況下での水素でも起き得ると考えられ、水素と他の不純物欠陥が複合体を作る原因となる可能性を示唆するものであるとしている。また、擬水素としてのミュオンからの情報と、最近提案された両極性モデルを組み合わせた研究の有効性が示されたことから、こうした今回明らかとなった知見は、今後の材料開発に大きな指針を与えると考えられ、小型でより高性能なパワー半導体の実現に向けての端緒となることが期待されると研究グループでは説明している。

関連記事

- ノベルクリスタル、β型酸化ガリウムの格子欠陥を非破壊で全数可視化に成功

- 京大など、次世代パワー半導体「ルチル型酸化物半導体混晶系」を新たに提案

- 米国政府が酸化ガリウムとダイヤモンドの基板とGAAFET向けECAD技術を輸出規制

- ノベルクリスタルテクノロジー、酸化ガリウム半導体基板の欠陥を1/10に低減

- ルツボを用いずに最大約5cm径の酸化ガリウム結晶の作製に東北大とC&Aが成功