九大など、原始星からの双極分子流が別の分子雲コアと衝突する様子を観測

2023年02月06日16時29分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

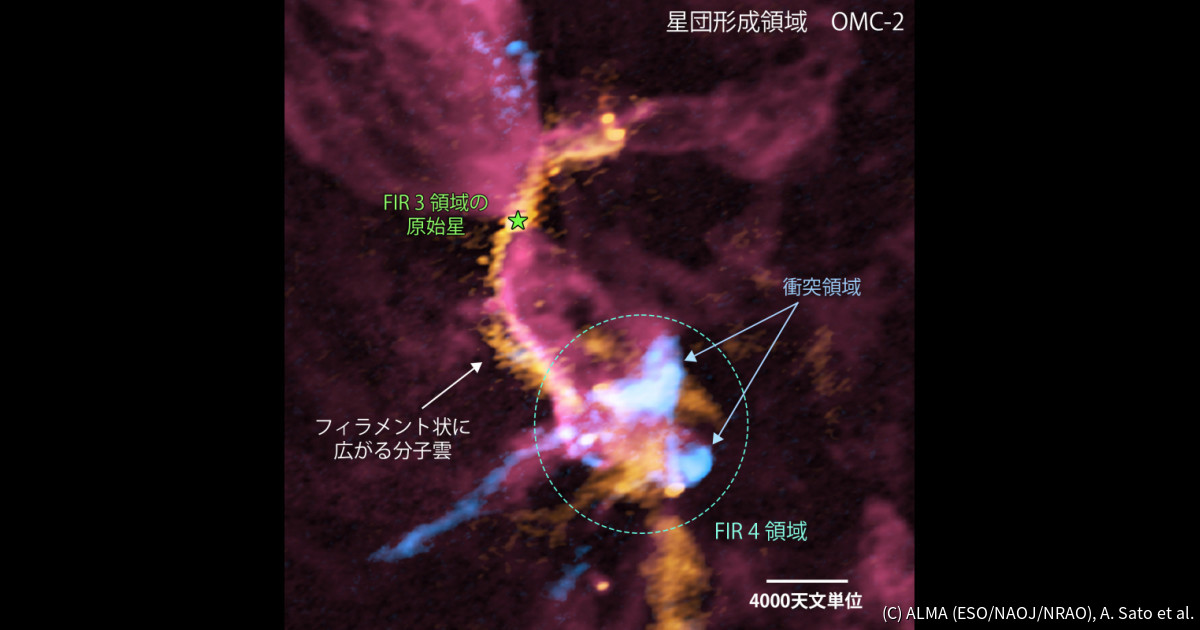

九州大学(九大)と国立天文台(NAOJ)の両者は2月3日、アルマ望遠鏡を用いて最も若い「星団形成」領域の1つである「OMC-2」内の「FIR 3」および「FIR 4」領域を観測し、星間ガスや塵などからなる「分子雲」や、星のゆりかごといわれる「分子雲コア」にある、塵や一酸化炭素(CO)、一酸化ケイ素(SiO)の分布を調査。その結果、これまで報告されている数の2倍の「双極分子流」を発見し、複雑な星団形成環境の様子を捉えることに成功したと共同で発表した。

さらに、塵とCOとSiOの分布関係から、OMC-2内でFIR 3領域中の原始星から噴き出た巨大分子流が、若い星が密集するFIR 4領域に激しく衝突していることを示す決定的な証拠が得られたことも併せて発表された。

同成果は、九大 理学府の佐藤亜紗子大学院生、九大大学院 理学研究院の町田正博准教授、NAOJ アルマプロジェクトの髙橋智子准教授、同・石井峻特任准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

宇宙に存在するほとんどの原始星は集団で誕生し、それは星団形成と呼ばれる。そうした星団形成の現場は、複数の原始星がそれぞれ巨大な双極分子流を噴き出すため、非常に複雑な状況となる。なお、双極分子流が周辺にある分子雲コアに衝突することで、局所的に星の形成が誘発されたり、逆に分子雲コア内の環境がかき乱されることで周辺の星の成長が邪魔されたりする可能性があることも予測されている。

そんな星団形成領域は比較的遠方にあり、さらに複数の原始星や双極分子流が混在した複雑な構造のため、それらを十分に見分けるには高い空間分解能が必要だ。そこで研究チームは今回、先行研究よりも3倍の感度を持つアルマ望遠鏡を使って、オリオン座の方向に地球から1400光年の距離にある「オリオンA分子雲」に含まれる、最も若い星団形成領域の1つであるOMC-2内のFIR 3およびFIR 4領域を観測することにしたという。

今回の研究ではOMC-2をカバーするような広視野観測が行われ、塵やCO、SiOの分布が調べられた。なおCOは、双極分子流や分子雲コアにおいて2番目に多く存在する分子で、強い電波を出しており、星が成長する様子を観測するために重要な分子の1つである。そしてSiOは激しい衝突現象があった時の証拠となる。塵の表面に付着しているケイ素が、分子流と周辺物質の激しい衝突などの場面で叩き出された結果、宇宙空間に浮遊する酸素と結びつくことで誕生するからである。

今回の観測により、FIR 3および同4において、従来の報告の2倍もの双極分子流、つまり原始星が形成されている直接的な証拠が発見されたという。これにより、複雑な星団形成環境の様子を鮮明に描き出すことに成功したとする。

●

研究チームによると、今回の最大の成果は、OMC-2内でFIR 3中の原始星から噴き出た巨大双極分子流が、複数の若い星が密集しているFIR 4に激しく衝突していることを示す決定的な証拠が捉えられたことだという。FIR 3からの巨大双極分子流がFIR 4と激しく衝突することで、その境界面で発生したと考えられるSiOガスが観測された。また巨大双極分子流が、FIR 4にある原始星の材料となる高密度ガスや塵と2か所で衝突した様子が、U字状の衝突面として明確に捉えられたとのことだ。

なお研究チームは、今回のように非常に若い星団で形成された原始星の双極分子流が、星団形成領域内のほかのメンバーに衝突している証拠がはっきりと撮像されたのは、今回が初めてだとしている。

また、巨大双極分子流がFIR 4に向かって進む途中、フィラメント状に広がる分子雲とも激しく衝突し、分子流内のガスが激しく圧縮されている様子もわかった。双極分子流と激しく衝突したことで、分子雲内の塵が加熱されている証拠も捉えられたとする。さらに、その圧縮された分子雲内で分子雲コアの起源となりうる分裂片も多数が発見された。

一方、今回の研究では、星団形成領域内での巨大双極分子流と若い星たちの衝突をきっかけとして星団内の星形成が誘発されたのか、あるいは衝突前に星が誕生していたのかについては、明確に区別できなかったという。とはいえ今回の結果から、双極分子流の衝突によって星団形成領域内のガスや塵が揺さぶられ、星が生まれる環境がかき乱されている可能性が示されたとした。

今後、アルマ望遠鏡を用いたさらなる高解像度観測によって、双極分子流の影響で圧縮されたガスの運動を調べ、星団形成領域内への物質の流入、もしくは分子雲コアの破壊を捉えることができれば、FIR 4がどのような進化をたどり、最終的にどれくらい重たい星を形成するのかを予測できる可能性があるという。そして、今回の研究のさらなる発展は、一般的な星形成の形態である星団形成の理解を紐解く鍵となるだろうとした。

関連記事

- 大阪公大など、天の川銀河内に約14万個存在する分子雲の距離をAIで推定

- 磁場が大質量の星が生まれる場所のガスの流れを安定化している、アルマ望遠鏡で観測

- すばる望遠鏡、M81銀河群に属する超淡銀河の「恒星ストリーム」を発見

- 高年齢な原始惑星系円盤でも惑星形成材料のガスが豊富に存在する、国立天文台などが確認

- 100億年前相当の星誕生の産声を検出、九大などが成功