JAXAの「だいち3号」はココに注目! 地上分解能だけではない様々な強化点

2023年02月03日07時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

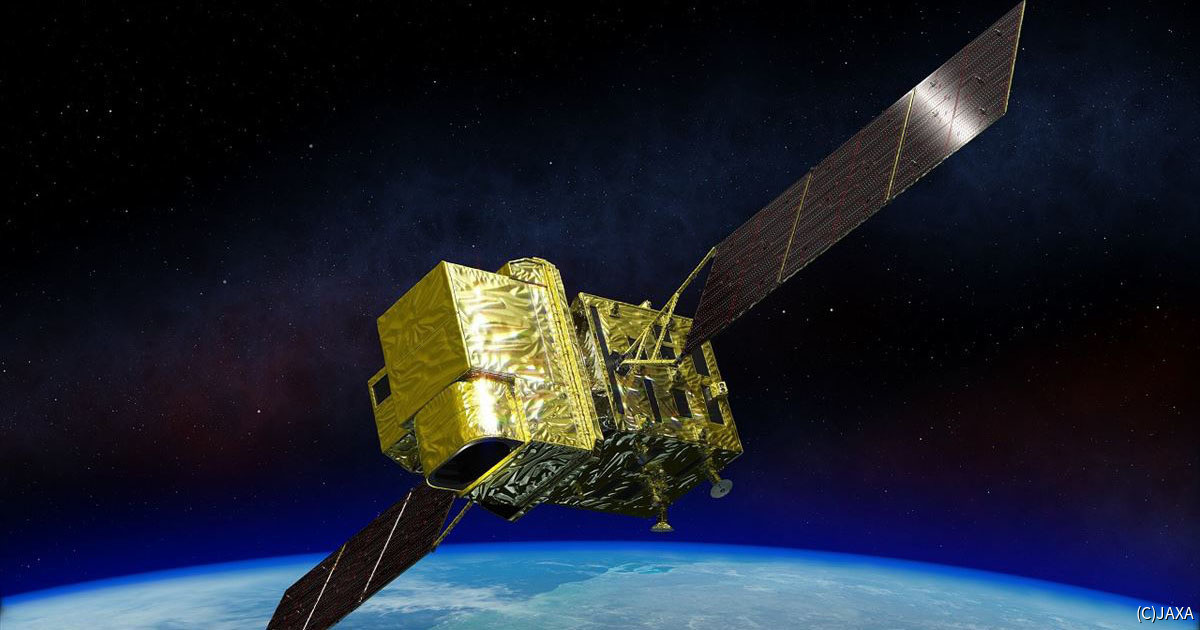

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2月1日、H3ロケット初号機に搭載される地球観測衛星「だいち3号」(ALOS-3)に関する記者説明会を開催した。2006年に打ち上げた初代「だいち」(ALOS)の後継機で、観測能力を大幅に強化。防災・災害対策などへの活用が期待されている。2月13日に、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だ。

地上分解能は初代から3倍に強化

衛星による地球観測の手法としては、主に光学と電波(レーダー)の2種類が存在する。光学観測は地上分解能に優れるが、夜間や悪天候時では撮影できないという弱点がある。一方レーダー衛星はその逆のため、組み合わせて利用することでお互いを補完できる。ALOSシリーズは、初代が光学/レーダー、2号機がレーダーという構成だった。

初代は東日本大震災でも活用された後、2011年に運用が終了。それ以来、ALOSシリーズによる光学観測は長らく空白期間があったものの、このだいち3号は、それを12年ぶりに引き継ぐ衛星となる。

だいち3号は、防災・災害対策、地理空間情報の整備・更新などを目的としている。初代からは、様々な点が強化されているが、最大の特徴は、地上分解能が2.5m→0.8m(直下)と、3倍以上に向上したことだ。この性能向上により、たとえば自動車だと1台1台まで識別できるようになると期待される。

地上分解能と同時に、観測性能の重要な指標となるのが観測幅である。だいち3号の光学センサーの特徴は、高い地上分解能と広い観測幅を両立していることだ。地上分解能だけを見れば、すでに商業観測衛星では0.3m程度も実現しているが、デジカメのズームをイメージすると分かるように、観測幅はその分、狭くなることが多い。

マーケティング用途などであれば地上分解能は高いほど良いのだが、だいち3号のように防災・災害対策などを考えるのであれば、広い観測幅も非常に重要。特に日本では、南海トラフでの巨大地震が警戒されているところだ。そのため、だいち3号では、地上分解能を向上させつつ、観測幅は初代と同じ70kmを維持した。

地上分解能を高くし、観測幅も広くできれば理想的であるが、光学機器の技術的に難しく、またデータ量も膨大になってしまい、地上に降ろすのが大変だという問題もある。JAXAの匂坂雅一プロジェクトマネージャは、だいち3号の地上分解能と観測幅について、「バランスを取った結果」だと説明する。

ユーザーとなる内閣府や消防庁等に検討してもらったところ、「建物の倒壊状況や道路の通行状況を見るためには、1m以下の地上分解能が必要との要望があった」という。一方、観測幅については「水害だと30~50km、地震だと40~70kmが必要」とのことで、こうしたニーズに基づき、衛星を設計したそうだ。

●

南海トラフ地震を想定した新機能

だいち3号の重量は約3トン。太陽電池パドル展開時には、5.0m×16.5m×3.6mという大きさになる。この上半分に光学センサーを搭載しており、4枚鏡の光学系によって、長焦点距離を実現しつつ、コンパクト化も達成した(初代は3枚鏡だった)。なお衛星の開発では、三菱電機がプライムメーカーとして、設計と製造を担当している。

地表の撮影方法であるが、だいち3号には5つの観測モードが用意されている。平時での基本的な撮影方法となるのが「ストリップマップ」観測モード。だいち3号の光学センサーは、デジカメのように「面」で撮影するのではなく、「線」で観測する。衛星は南北に飛行しているので、直下に向けていれば、長いエリアを撮影できるというわけだ。

注目したいのは、新たに搭載された「方向変更」観測モードである。日本の国土は、東側は南北に長いため、ストリップマップでの観測に適しているのだが、西側は東西に向いており、そのままでは何周も観測する必要がある。南海トラフの地震で心配されているのは、まさにこの西側のエリアだ。

このモードは、衛星の姿勢を連続的に制御することで、西日本の沿岸域であっても、一気に1,000kmほど撮影することが可能になっている。端の方は斜めからの撮影になるため、地上分解能は2~3m程度まで劣化するものの、災害の発生直後に全体の状況を把握できるというのは、非常に大きなメリットだと言えるだろう。

このモードでは、短時間で衛星の姿勢を大きく変化させるため、姿勢制御系には大きなトルクが求められる。3軸姿勢制御に使われるリアクションホイールは、冗長も含めて一般的には4台搭載されることが多いのだが、大型のリアクションホイールでもトルクが足りなかったそうで、だいち3号には合計7台も搭載されている。

そのほか、観測波長帯も拡大。初代は青、緑、赤、近赤外の4バンドだったが、だいち3号では新たに、コースタルとレッドエッジの2バンドが追加された。コースタルは青より少し波長が短い光で、水中で減衰しにくく、沿岸域の観測に適している。レッドエッジは赤と近赤外の中間にあり、植物の健康状態の把握などに活用できる。

だいち3号は観測幅を維持したまま、地上分解能を高めたため、データ量が大幅に増加している。これに対応するため、光衛星間通信を活用。地上局との直接伝送だと、通信時間は1パスあたり10分程度に限られるが、静止軌道上にある「光データ中継衛星」を使えば、通信時間をもっと長くすることができる。

初代もデータ中継技術衛星「こだま」を利用していたが、光データ中継衛星はレーザー光による高速通信が可能になり、通信速度は1.8Gbpsと、初代での約6.5倍まで向上した。また、新たにKaバンドのアンテナも用意。これにより、直接伝送でも同じ1.8Gbpsという高速通信を実現している。

だいち3号は打ち上げ後、約3カ月の初期機能確認、さらに約3カ月の初期校正検証を経て、定常観測運用を開始する計画。匂坂プロマネは、「データをちゃんと提供できることがなにより大事。なるべく早く衛星を打ち上げてもらって、画像を出せるように、全身全霊で頑張って行きたい」と意気込みを述べた。

防衛省による相乗りミッションも

なお、だいち3号には、相乗りミッションとして、防衛省の衛星搭載型2波長赤外線センサーも搭載される。このセンサーは実験的に搭載するもので、だいち3号の光学センサーの隣に設置。赤外線によって、地表を静止画と動画で撮影することが可能だ。防衛省として、宇宙空間での実証研究はこれが初めてだという。

赤外線は、弾道ミサイルの発射探知などに利用できる。ただ、防衛装備庁 技術戦略部 技術戦略課長の藤井圭介氏は、「今回のセンサーはあくまで研究用。地上で実証していたものが宇宙でもちゃんと使えるのか調べることが目的」だと強調。「自衛隊の運用に直接寄与するわけではない」と説明した。

防衛省が開発したQDIP(量子ドット型赤外線検知素子)光学センサーは、遠赤外と中赤外という2つの波長を検出。この特性の違いにより、高い識別能力を実現しているという。今回、宇宙空間で実証するため、これを衛星搭載用に改修。比較用として、宇宙で実績のあるMCT(水銀カドミウムテルル合金)光学センサーも搭載した。

近年、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が相次いでいる。今回の実証は、将来の早期警戒衛星の保有を視野に入れたものと見られるが、「どういうデータが取れるのかまだ分からない。成果をしっかり見極め、技術的に評価した上で考えることになる」とし、今後の具体的な見通しについては言及を避けた。

関連記事

- JAXAと国交省、災害時の港湾施設の状況把握に関する衛星活用で協定締結

- H3ロケットが挑んだ、最終関門の試験「CFT」- 目標達成でいよいよ打ち上げへ

- JAXA、H3ロケット試験機1号機の打ち上げ日を2023年2月12日に決定

- 衛星通信に新たな“光”を! JAXAが挑む「光衛星間通信システム」とは?

- 衛星画像を情報に変え地図で表現。さくらインターネットのセミナーで学ぼう