千葉大、絶縁材料表面の静電気を非接触で高感度に検出・可視化に成功

2023年01月26日06時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

千葉大学は1月24日、表面の分子の状態を選択的に調べることのできる計測手法を用いて、絶縁体材料の表面に溜まっている静電気を非接触で高感度に検出・可視化する技術を開発したことを発表した。

同成果は、千葉大大学院 工学研究院の宮前孝行教授、同・大学院 融合理工学府の井坂友香大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、(日本)応用物理学会が刊行する英文学術誌「Applied Physics Express」に掲載された。

静電気は、電子デバイスの破壊、フィルムの吸着、製品へのゴミ付着など、生産現場においてさまざまなトラブルを引き起こし、製品の生産性を低下させる原因の1つとなっている。特に半導体生産現場では近年、高絶縁材料の使用や、半導体回路の微細化・材料の複合化に伴い、静電気に関わる問題が顕在化してきているという。

これまで静電気を計測・可視化する手法としては、表面電位計や帯電トナーなどが広く用いられてきた。しかし、空間分解能に乏しかったり、試料を汚染してしまうなどの問題があったほか、材料ごとの帯電度合いを見分けるのに必要な材料の識別性に乏しいという課題も抱えていたという。

このような背景の下、材料表面や界面の分子の情報を選択的に計測・評価する手法として、これまで和周波発生分光法(SFG分光法)を用いた有機物界面の評価・解析技術の研究を進めてきたのが研究チームだという。

SFG分光法は高強度のパルスレーザー光を使った分光法の一種で、赤外光と可視光を同時に照射することで発生するSFG光を検出するほか、表面や固体内部の界面の分子の向きや反応などを詳しく調べることが可能だという。また、このSFG分光法では、試料に電界が存在する時には、その電界の強さに応じて得られるSFGの信号強度が増加する「電界誘起効果」があることが知られており、今回の研究では、典型的な絶縁体試料であるポリプロピレンが帯電した際にSFG分光法を用いて、その表面における分子状態を調べることにしたという。

●

実験では、ポリプロピレンを帯電させたところ、表面のSFGスペクトル強度が表面電位に応じて強くなっていく現象を観測することに成功したとする。また、電界誘起効果によるSFG信号増加は、有機デバイスや水溶液中での電極界面、電解質溶液界面などでは報告があったが、今回の実験では、静電気による電荷が作り出す電界によって電界誘起効果が生じることが示されたとする。

さらに、ポリメチルメタクリレート(PMMA・アクリル樹脂)の上に、有機薄膜としてステアリン酸アミドを薄く塗布した試料を用いて帯電によるSFGスペクトルが調べられたところ、帯電によって、有機薄膜で覆われている内側のPMMAに由来するSFGの信号強度が増加していることが判明したとする。これは、試料の帯電によって表面に存在する電荷に由来する電界が、有機薄膜に留まらず、下地となっているPMMA試料の内部にまで広がっていることを示していると研究チームでは説明している。

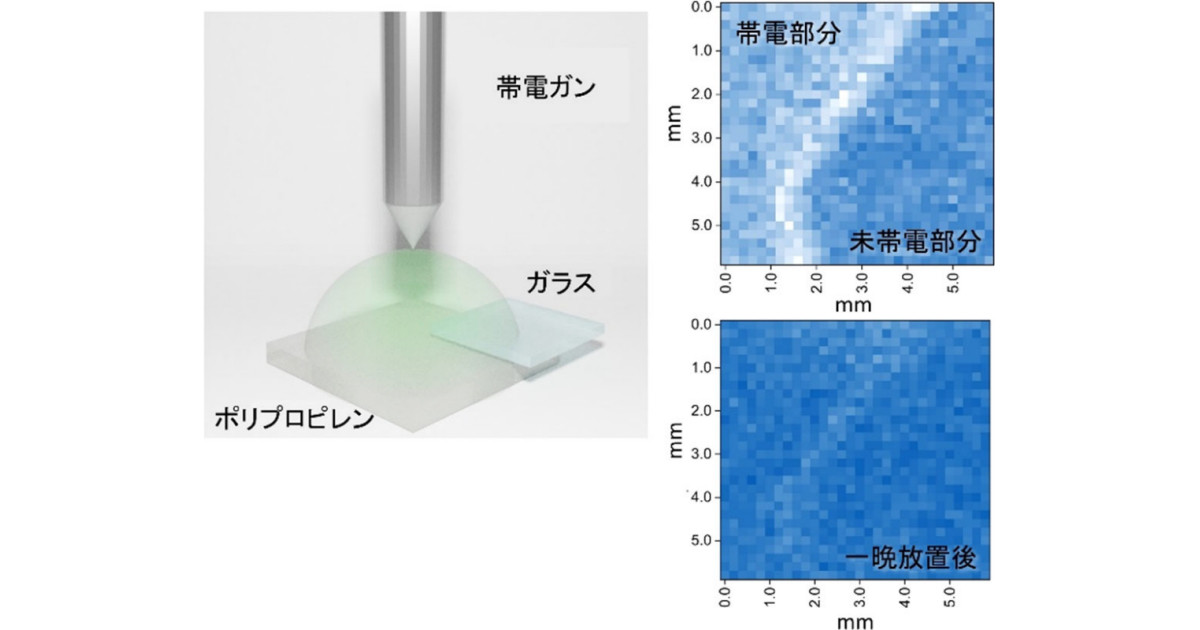

加えて、帯電によるSFG信号強度の増加を利用し、ポリプロピレンを部分的に帯電させた際の表面の状態について、2次元マッピングの取得にも挑戦することにしたという。ポリプロピレンの試料の一部をガラスで覆い、帯電させた後にガラスを取り除いてマッピングが行われたところ、ガラスで覆われていなかった部分ではSFG信号が顕著に強くなっており、微小な領域(~0.3mm)での不均一な帯電を見分けることに成功したとする。

また、この帯電した試料を一晩放置した上で再度の測定が行われたところ、表面電位では0Vを示しているにも関わらず、SFGの面内マッピングイメージではわずかに帯電が残っていることが確認できたとのことで、研究チームでは、SFG分光が表面にごくわずかに残っている静電気でもその影響を検出できることを示しているとしている。

なお、研究チームでは、表面に存在する分子の構造や状態を高感度で調べることができるSFG分光法を用いることで、長い間の謎であった分子レベルでの帯電の起源や帯電列の序列の謎に迫ることが期待されるとしており、今後、材料の違いによる帯電特性の違いや、摩擦、接触帯電の起源、メカニズムに迫ることを目指すとしている。

関連記事

- 静電気を見える化する発光センシング技術、産総研が開発

- 氷表面の水分子の構造は六角形に整然と並んでいない、東大の研究で判明

- 産総研、静電気分布を画像として可視化する「静電気スキャナー」を開発

- 科学の源はなぜ?の追求-子供達に科学の面白さを伝えるシンポジウムが開催

- スマホの過熱を防止する、電気熱量効果を利用した冷却デバイス開発 - UCLA