EPFLが開発した繊細な操作を可能にするマイクロサージャリーロボットとは?

2023年01月24日08時02分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

2023年1月9日、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)は、コンパクトかつ高解像度で自由度の高いマイクロサージャリーロボットを紹介するニュースリリースを発表した。では、このマイクロサージャリーロボットとはどのようなものだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

EPFLのマイクロサージャリーロボットとは?

EPFLでは、マイクロサージャリーロボットを活用した生物研究が進められている。前述したニュースリリースは、ゼブラフィッシュの胚がどのように成長していくかの研究に関するものだ。

しかしながら今回は、ゼブラフィッシュの胚の研究を紹介するのではなく、本連載の趣旨に従って、ミクロサイズのゼブラフィッシュの胚の研究を進めるためにEPFLが開発しているマイクロサージャリーロボットについて触れたいと思う。

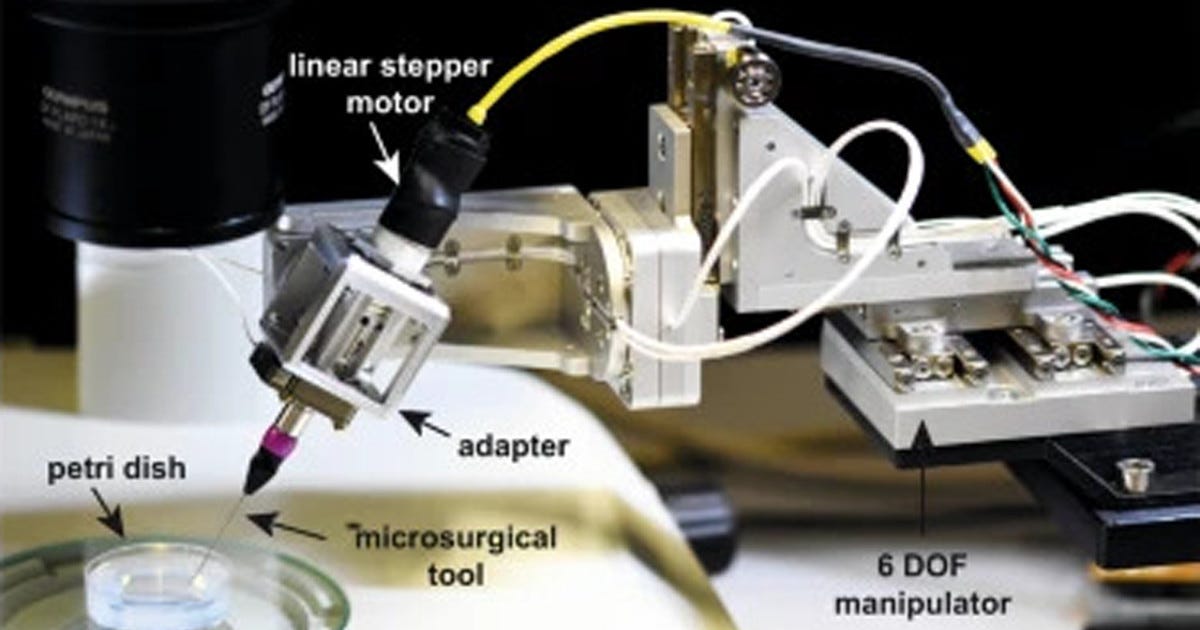

マイクロサージャリーロボットと紹介してきたこのロボットについて、EPFLは"Robot-assisted tissue micromanipulation"と呼んでいる。以下の画像では、このロボットにおいて4つの部位が紹介されている。6つの自由度を持つマニピュレータ、直線運動ができるモーター、アダプター、そしてマイクロサージカルツールだ。また、左下には小さなペトリ皿(シャーレ)があり、今回の研究で言えばゼブラフィッシュが入っている。

このロボットは、200mm×100mm×70mmというコンパクトなサイズで、位置決定精度4nm・回転精度25µ°という精度を有する。また先端のマイクロサージカルツールには、ピンセット・はさみ・電気焼灼などを装着することができる。

では、実際の操作はどのように行うのか。EPFLのサイトには、ゲーム機「Xbox」のコントローラを用いて、ツールを自由自在に操作している映像がある。とても簡単そうだ。サンプルに対するツールの位置決めは、人の手を介在することなく自動で実施でき、高い再現性と安定性を実現するという。つまり、直感的な操作を可能にしながらとても高精度な操作性を有しているのだ。

ではこのマイクロサージャリーロボットによって、EPFLではどのような研究を実施しようとしているのだろうか。EPFLのAndy Oates博士によると、ロボットが重要な役割を果たすのは"explanting"と呼ばれるプロセスで、例えば数百μmほどの微小なゼブラフィッシュの胚を正確にターゲッティングし、胚から伸長する尾を取り除いて別々に成長させ、それぞれどのように機能するのかを調べることなどが想定される。

なお、このロボットを活用した研究内容は、2022年12月24日に掲載されたNature Communicationsに紹介されている。

いかがだっただろうか。EPFLのMahmut Selman Sakar博士は、ロボットの機能進化に触れて次のように述べている。

"It is time to bring the unique capabilities of surgical robotics to the biomedical research community."(今こそ、外科用ロボット特有の機能を生物医学の研究にも導入する時だ。)

今後は、このようなマイクロサージャリーロボットを誰でも容易に使えるようにして導入を広げることで、生物医学の分野はより発展していくことだろう。Sakar博士はこのようにも述べている。

"Combined with intelligent imaging and microscopy, the possibilities are endless."(インテリジェントなイメージング技術と顕微鏡検査を融合させることで、可能性は無限に広がる。)

齊田興哉 さいだともや 2004年東北大学大学院工学研究科を修了、工学博士。同年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入社し、2機の人工衛星プロジェクトチームに配属。2012年日本総合研究所に入社。官公庁、企業向けの宇宙ビジネスのコンサルティングに従事。 現在は、コンサルティングと情報発信に注力。書籍に「宇宙ビジネス第三の波」、「図解入門業界研究 最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」など。テレビ、新聞、Webサイト、セミナー・講演も多数。 この著者の記事一覧はこちら

●

関連記事

- EPFLが開発した空気中の水分から水素を作る光電気化学デバイスとは?

- アンモニアと光の力を用いて低コストで水素を作る新技術とは?

- 触覚センサを活用し布の枚数を数えてつかめる未来の家事ロボットとは?

- ほぼ水で構成された超軟質液体ロボット「Aquabot」とは?

- カーネギーメロン大学が推進するヒューマンロボットコラボレーションとは?