広島大、エネルギー源が中心から外れた特殊な衝突銀河をJWSTで観測

2023年01月23日16時23分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

広島大学は1月20日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いて、衝突合体の途中にある銀河「IIZw096」を観測し、赤外線放射のおよそ70%を占める同銀河の"エンジン"ともいえるエネルギー源が、中心から外れた位置の非常に小さな領域に集中して存在する特殊な例であることを突き止めたと発表した。

同成果はJWSTの早期科学観測プログラムの1つで、近傍宇宙の高光度赤外線銀河サーベイ観測を行う「GOALSプロジェクト」によるもの。広島大 宇宙科学センターの稲見華恵助教、同・トーマス・ボーン研究員、同・星岡駿志大学院生らが参加した。なお研究の詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙は広大だが、それでもさまざまなスケールで天体同士の衝突が発生している。スケールの大きな部類としては、銀河同士の衝突が挙げられるだろう。銀河同士の衝突は珍しくなく、宇宙の至る所で、これから衝突しようとしている銀河や、今まさに衝突中の銀河、さらには衝突の影響で大きく変形した銀河などがいくつも観測されている。

我々が属する天の川銀河もこれまで、「ガイア・エンケラドス銀河」などいくつもの衛星銀河を飲み込んで、大きく成長してきたとされる。さらに数十億年後にはアンドロメダ銀河と衝突合体し、通称「ミルコメダ」などといわれる1つの巨大銀河になることも、シミュレーションから明らかにされている。このように銀河は、衝突・合体というほかの銀河との相互作用を通じてダイナミックに変化しており、そして進化・成長を続けているのだ。

銀河衝突が起きた際、星同士が正面衝突するようなことはまず起きないが、ガスが圧縮されることによる激しい星形成(スターバースト)や、大質量ブラックホール同士の合体など、銀河全体に影響する性質の大きな変化がもたらされる。宇宙を理解するためには、この変化を解明する必要があると考えられるが、衝突の際に圧縮されたガスやダストが紫外線や可視光線を遮ってしまうため、その観測は容易ではなく、ガスやダストなどを透過する赤外線や、さらに波長の長い光などを用いて観測する必要がある。

そこで研究チームは今回、赤外線観測領域において世界最高の解像度と感度を有するJWSTを用いて、GOALSプロジェクトのターゲットとして近傍宇宙にある4つの衝突銀河の観測を行うことにしたという。

●

この観測ターゲットとなる4つの衝突銀河は、可視光線ではそれほど明るく輝いていないが、赤外線域では非常に明るく見える「高光度赤外線銀河」だ。赤外線の放射源やその成因・性質についてはまだ不明な点も多く、GOALSプロジェクトはその解明を目指している。

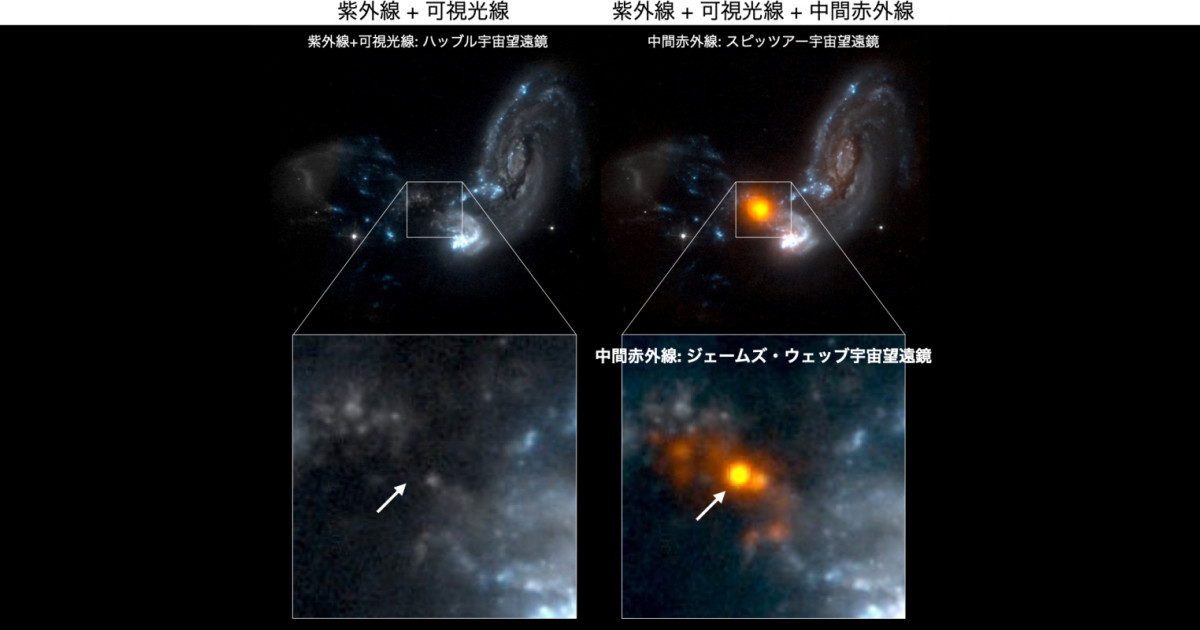

今回観測されたうちの1つであるIIZw096は、稲見助教が12年前にNASAのスピッツアー宇宙望遠鏡(2020年に運用終了)を用いて、ハッブル宇宙望遠鏡では見えなかった巨大な赤外線エネルギー源の存在を特定した衝突銀河だ。しかし、スピッツアー宇宙望遠鏡では空間分解能が足りず、ハッブル宇宙望遠鏡では中間赤外線よりも長い波長での観測ができないため、放射源の正確な場所やその大きさまで特定することができていなかったという。

そこで今回用いられたのが、スピッツアー宇宙望遠鏡よりも感度が100倍高く、主鏡の直径が6.5mとハッブル宇宙望遠鏡より2.5倍も大きいJWSTである。そしてその性能により、IIZw096のエネルギー源の正確な位置を突き止めることに成功した。またこのエネルギー源は、非常にコンパクトで小さな領域に集中していることも判明。そサイズは、大きくてもおよそ570光年と見積もられた。同領域は、直径6万5000光年あるIIZw096と比較すると1/100にも満たないにも関わらず、赤外線放射において同銀河の約70%ものエネルギーを占めていたのである。

さらに同領域が特徴的なのは、IIZw096の中心から外れた場所に存在しているという点だ。莫大なエネルギーを発する銀河のエンジンとして、通常なら銀河中心に位置する大質量ブラックホールが想像される。実際、活動銀河核やクェーサーなどのエンジンは、貪欲にガスなどを飲み込んで活発に活動している大質量ブラックホールと考えられている。

なお研究チームは、今回のような中心から外れたエンジンは、衝突銀河としても非常にレアだとする。これまで観測された限り、衝突銀河で赤外線による巨大エネルギーを発生させている領域は、銀河中心もしくは銀河同士が衝突している境界面である場合が大半を占めるといい、IIZw096のように外れた場所に位置する領域にも関わらず、銀河全体からのエネルギーの半分以上を放射しているようなケースは類例があまりないとしている。

研究チームは現在、このエネルギー源の成因や性質の解明を目指すため、JWSTによる分光観測データの解析を進めているとした。

関連記事

- すばる望遠鏡、55億光年先の宇宙で最大級サイズの巨大超銀河団を発見

- 京大、惑星状星雲「NGC3132」が複数の星の相互作用によるものだと解明

- 東北大、電波ジェットへのプラズマ供給機構を説明する理論モデルを構築

- Kavli IPMUが宇宙フィラメントのX線を検出、「ミッシングバリオン」解明へ

- 東大、銀河団内では星の形成をやめた銀河の分布に偏りがあることを発見