九大が酸化物系全固体電池の低温焼結製造を実現、優れたサイクル特性も確認

2023年01月20日15時29分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

九州大学(九大)は1月19日、酸化物固体電解質「Li7La3Zr2O12」(LLZ)において、従来は790~1230℃ほどあった焼結温度を750℃まで低温化することに成功したと発表した。

同成果は、九大大学院 総合理工学府の林真大大学院生(デンソー環境NS開発部所属)、同・大学院 総合理工学研究院の渡邉賢准教授、同・島ノ江憲剛教授らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する材料化学を扱う学術誌「Journal of Materials Chemistry A」に掲載された。

現在、容量の高さからリチウムイオン2次電池がさまざまな分野で活用されているが、電解液を用いているため、液漏れによる発火の危険性などがあるため、そうした課題を解決できる全固体電池の開発が進められている。用いられる固体電解質にはいくつかの種類があるが、有毒ガスを発生しない、高温で安定性を有するなどの優れた点が評価されているのが酸化物系だという。

電解質は、電池作動時に正極と負極間でのスムーズなリチウムイオンの輸送が望まれるため、緻密に構成する必要があるが、酸化物系では、その緻密化のために高温焼結が必要とされており、それにより電極材料と電解質の間で意図しない反応が起こり、電池性能を低下させてしまうという課題があり、焼結温度を引き下げることが可能な電解質材料の開発が必要とされていた。

そこで研究チームは今回、酸化物系の中でも、高いイオン伝導度を有するLLZにおいて、カルシウム(Ca2+)とビスマス(Bi5+)の2種類のイオンをドープすることで、焼結温度の低温化を試みることにしたという。

●

試行錯誤の結果、従来は790~1230℃ほどだった焼結温度を、750℃まで低温化することに成功したという。

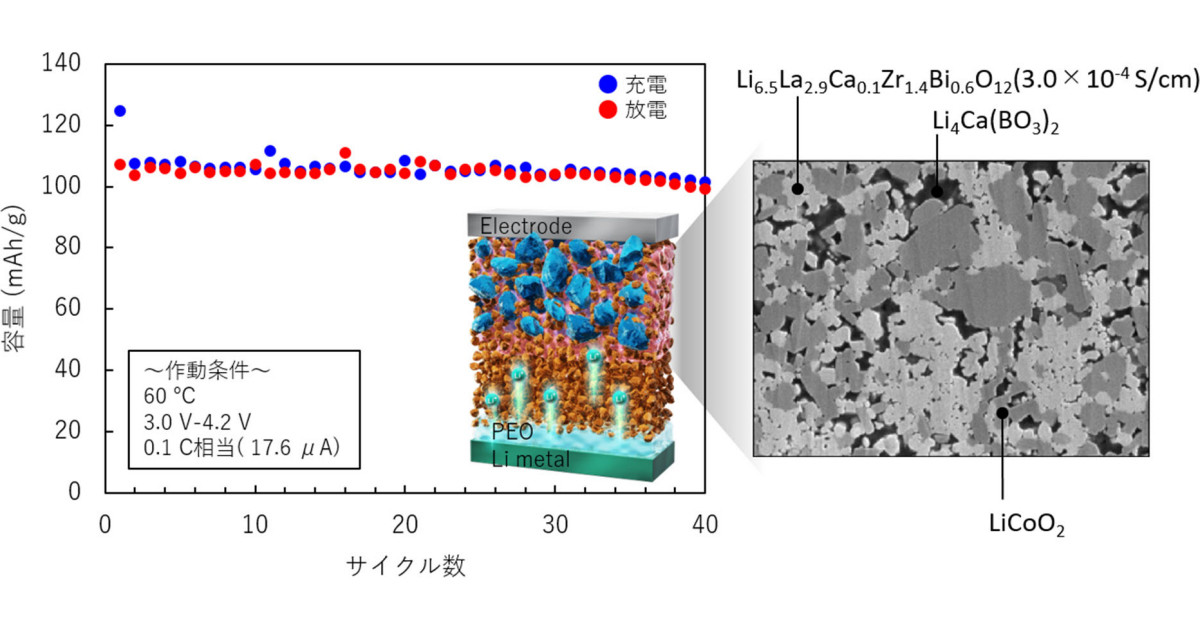

また、この低温下の実現には、2つの液相が重要な役割を果たすことも確認されたとする。具体的には、ドープしたCa2+が焼結助剤「Li3BO3」を低融点化させることで生成する「Li4Ca(BO3)2液相」と、LLZ粒子間に働く圧縮応力で選択的に生成する「Li-Ca-Bi-O液相」の2つの液相で、ドープ量を調整してこれら2つの液相量を最適化することで、相対密度89%を実現できたという。

また、電解質のイオン伝導度は、室温で3.0×10-4S/cmと測定され、実用レベルといわれる10-4S/cmを超える特性を有していることが確認されたほか、電極材料「LiCoO2」と混合して焼結した場合でも、意図しない反応を起こさないことが確認されたとする。

さらに、これらの材料を使って作製された全固体電池は、40サイクルに渡って充放電可能なことも確認され、既報のLLZを用いた酸化物全固体電池より優れた容量維持率である92.8%を示したとするほか、特殊な生産設備を用いずに汎用的なセラミックプロセスを用いて実現したことから、今回の固体電解質を用いれば全固体電池を低コストで製造できることが期待されるとする。

なお、研究チームは今後、焼結温度を維持した状態で、LLZが持っているポテンシャル(≧10-3S/cm)の実現と、高容量な電極材料とを組み合わせた電池製造を実現することで、より高容量な全固体電池の実現を目指すとしている。

関連記事

- リチウムイオン電池を超える蓄電池は実現できる? - 進む次世代蓄電池研究

- 九大など、高い電池性能をもつ厚さ約1μmのナトリウムイオン電池を開発

- 京大など、柔軟な電解質を用いた全固体電池で容量230Wh/kgを達成

- 大阪公大、安価で資源量豊富な元素で全固体ナトリウム電池の正極材料を開発

- 東北大、有機電解液と同等性能の高分子系リチウムイオン固体電解質を開発