近未来テクノロジー見聞録 第294回 EPFLが開発した空気中の水分から水素を作る光電気化学デバイスとは?

2023年01月20日07時55分 / 提供:マイナビニュース![]()

2023年1月4日、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)は、空気中の水分から水素を作ることができる、気相ベースの光電気化学デバイスを開発したというニュースリリースを発表した。では、この気相ベースの光電気化学デバイスとはどのようなものだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

気相ベースの光電気化学デバイスとは?

光電気化学デバイスとは、光触媒を用いて水を酸素と水素に分解し、分離膜でそれぞれに分ける技術のことを指している。人工光合成やPEC(PhotoElectroChemical)などとも呼ばれるテクノロジーだ。

では、今回EPFLが開発した光電気化学デバイスとはどのようなものだろうか。それは、上述した原理を用いながら、従来から可能だった液体ではなく、空気中にある水から水素を発生させるというものだ。彼らはこの技術を"a solar-powered artificial leaf(太陽光発電人工葉)"と表現している。実際の植物は、空気中のCO2と土壌の水、そして太陽光のエネルギーを使って糖とデンプンを作り、そして酸素を放出する。これが光合成だ。今回EPFLで開発された技術もそれに類似しており、空気と太陽光から水素ガスを生成し、それをエネルギー源とすることができる。

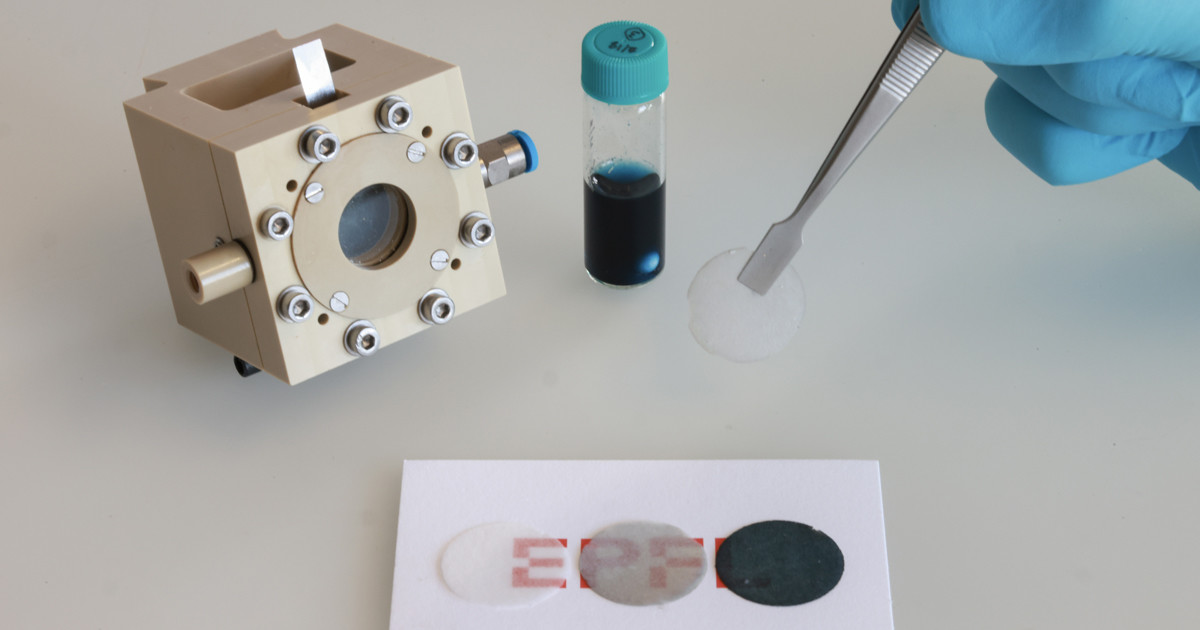

以下の図をご覧いただきたい。このデバイスの鍵となるのが、左図中央の"Coated TPCS"だ。これは、石英繊維でできたウェハをフッ素が塗られた酸化スズの透明な薄膜でコーティングしたもので、いわゆる光触媒的な役割を果たす。そして水蒸気を含む湿った空気を小型のチャンバーに流し込み、そこに太陽光が照射されることでCoated TPCSが水素を発生するという仕組みだ。

またEPFLは、気相ベースの光電気化学デバイスの動画を公開している。ぜひご覧いただきたい。

現在、EPFLが開発した気相ベース光電気化学デバイスは理論上、水素の最大変換効率が12%ほどだという。ちなみに、従来の一般的な液相ベースの光電気化学デバイスでは、19%の変換効率が実証されている。このような気相ベースの光電気化学デバイスはスケーラブルであり、大型のプラントにもなり得るというから、期待は大きいのではないだろうか。

なお同研究成果は、2023年1月4日の『Advanced Materials』に掲載されている。

齊田興哉 さいだともや 2004年東北大学大学院工学研究科を修了、工学博士。同年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入社し、2機の人工衛星プロジェクトチームに配属。2012年日本総合研究所に入社。官公庁、企業向けの宇宙ビジネスのコンサルティングに従事。 現在は、コンサルティングと情報発信に注力。書籍に「宇宙ビジネス第三の波」、「図解入門業界研究 最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」など。テレビ、新聞、Webサイト、セミナー・講演も多数。 この著者の記事一覧はこちら

関連記事

- 南極大陸の氷河形成時期が従来予測よりはるか昔である可能性が判明!

- イタリアで進む海底農業プロジェクト「Nemo's Garden」とは?

- アンモニアと光の力を用いて低コストで水素を作る新技術とは?

- 核融合炉材料内に留まった水素同位体のリスクを解決できる新発見とは

- 「誰でも、どこでも、自由に暮らす。」オフグリッド居住モジュールとは?