乳酸菌が産生する多糖体にインフルエンザの感染抑制効果など、明治が確認

2023年01月19日12時20分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

明治は1月18日、乳酸菌「Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1(OLL1073R-1株)」が産生する多糖体「R-1 EPS」が、ヒト肺上皮由来培養細胞においてインフルエンザウイルスの感染の抑制と、同ウイルスの感染後に起こりやすく、重度の肺炎の原因にもなる細菌の二次感染リスクを軽減することを確認したと発表した。

同成果は、明治、昭和大 医学部微生物学 免疫学講座の伊與田雅之教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、2022年11月に開催された第69回日本ウイルス学会学術集会において口頭発表されたことに加え、応用微生物学を扱う学術誌「Letters in Applied Microbiology」にも掲載された。

インフルエンザウイルスは呼吸器に感染し、その結果として高熱や咽頭痛などの症状が引き起こされることが知られているが、さらに同ウイルスの感染をきっかけにして、黄色ブドウ球菌などの感染を引き起こし(二次感染)、重度の肺炎が引き起こされてしまう危険性もあることが分かっている。

それに対し、明治はこれまでの研究から、善玉腸内細菌の代表である乳酸菌の一種であるOLL1073R-1株で発酵したヨーグルトを摂取することで、インフルエンザウイルスに反応する唾液中IgA抗体量の増強効果や、風邪罹患リスク低減効果があることなどを発表してきた。

今回の研究では、OLL1073R-1株が産生する多糖体であるR-1 EPSが、インフルエンザウイルスの感染を抑制するかどうかという点と、黄色ブドウ球菌による二次感染リスクを軽減するかどうかという点の検証を試みることにしたという。

これまで同社は、ヒト肺細胞を用いたモデル試験において、R-1 EPSによる「ヒトコロナウイルス229E」および新型コロナウイルスの感染抑制効果を確認済みで、それらの研究成果から、R-1 EPSはインフルエンザウイルスや各種コロナウイルスなど、さまざまなウイルスの感染を抑制する可能性が示唆されていたという。

●

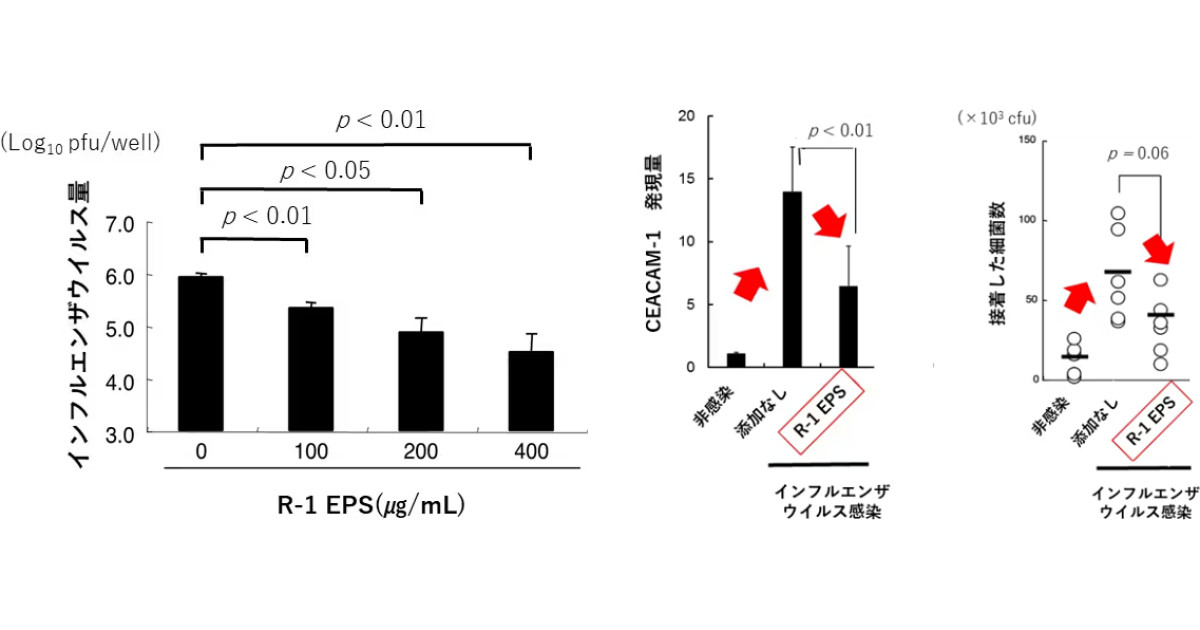

今回の実験では、R-1 EPSを添加または添加しないで培養したヒト肺由来上皮培養細胞に対し、インフルエンザウイルス(PR8株(H1N1))の感染を実施。感染後の細胞を6時間培養して細胞内ウイルス量を測定すると同時に、肺炎の原因菌の1つである黄色ブドウ球菌が、肺細胞に付着する際に利用する接着因子である「CEACAM-1」の遺伝子発現量の解析が行われたほか、感染6時間後に実際に黄色ブドウ球菌の細胞付着実験が行われ、R-1 EPSを添加したヒト肺細胞において以下の結果が得られたという。

インフルエンザウイルス感染後の細胞内ウイルス量が有意に減少

インフルエンザウイルス感染後のCEACAM-1の遺伝子発現量が有意に減少

黄色ブドウ球菌の細胞への付着数について減少傾向が確認された

これは、R-1 EPSはヒト肺細胞において、インフルエンザウイルスの増殖の抑制と、接着因子の1つであるCEACAM-1の発現を抑制することで黄色ブドウ球菌の細胞付着を防ぎ、インフルエンザウイルス感染後の細菌性肺炎を予防できる可能性を示唆するもので、明治では、今後もヒト試験および実験的感染モデルでの検証を通じて、免疫増強効果などを明らかにし、日常からの感染予防、健康維持増進に寄与する研究を継続していくとしている。

関連記事

- 新型コロナとインフルエンザは同時に流行しているのか? 東大などが検証

- 唾液によるインフルエンザ感染診断の実用化に前進、東京工科大が有用性を確認

- H7N2ネコインフルエンザウイルスにヒトで感染爆発する潜在性、東大が確認

- インフルエンザへの感染が細菌性肺炎を誘発する仕組みを阪大などが解明

- 新型コロナとインフルエンザの重複感染で肺炎の重症化の可能性、長崎大