キヤノン、RTD方式を採用した数mmサイズの高出力テラヘルツデバイスを開発

2023年01月16日18時38分 / 提供:マイナビニュース![]()

キヤノンは1月16日、高出力と高指向性を両立した小型テラヘルツデバイスを開発したことを発表した。

同成果の詳細は、米国電気電子学会(IEEE)が発行する「IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology」のVolume: 12,Issue: 5, September 2022に掲載された。

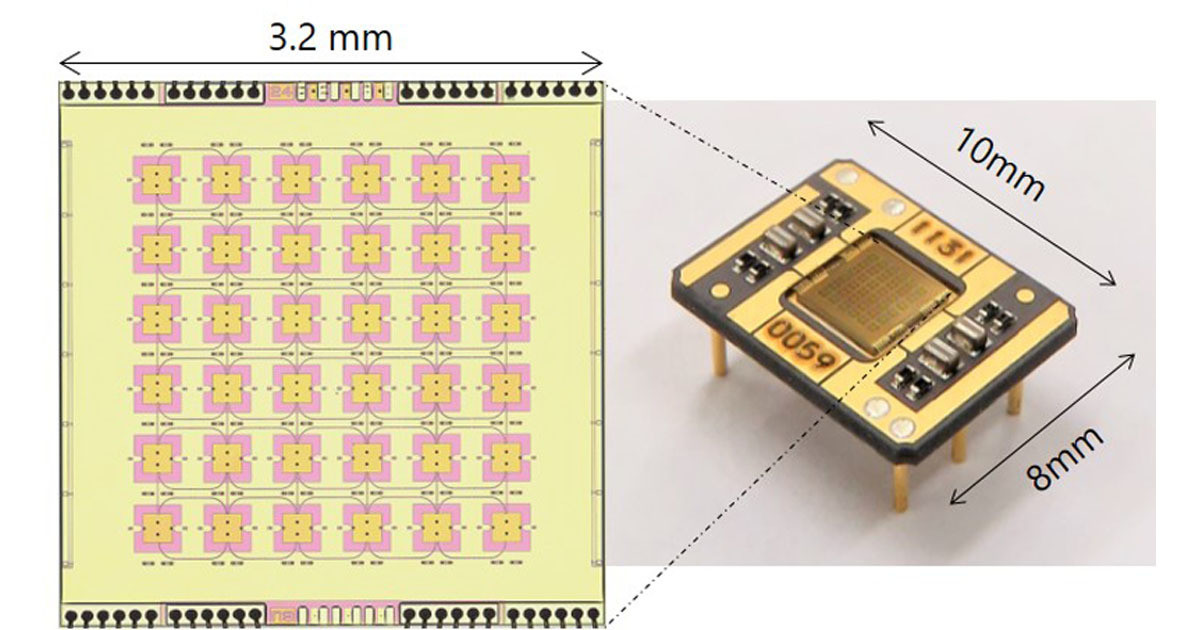

次世代の物体透過や高速通信の技術として期待されているテラヘルツ波だが、これまで高出力を実現しようとする場合、テラヘルツ波の発生装置は逓倍器や変換レンズ、アンテナなどを搭載する必要があり、センチメートルオーダーのサイズとなってしまうという課題があった。今回、キヤノンの研究チームは、化合物半導体「InP」を用いて、半導体のナノ構造で生じる電子が共鳴的に障壁を通り抜ける現象を利用した「共鳴トンネルダイオード(Resonant-Tunneling Diode:RTD)」を活用して、素子とアンテナを一体集積したテラヘルツ波を放射することができるアクティブアンテナを開発。チップとして、6×6の36個のアンテナ搭載チップを3.2mm角で製造。パッケージに至っても10mm×8mmと、従来の発生装置と比べ、約1000分の1の小型化を実現したという。

また、36個のアクティブアンテナの接続の仕方を工夫することで、全アンテナの同期させ、アンテナそのものでビームを絞る手法を考案。これにより、従来のアクティブアンテナを用いた半導体デバイスが約1mWの出力のところ、開発デバイスでは11.8mWと約10倍となる高出力を実現したほか、レンズなどの光学部品を使うことなく、単一アンテナのデバイス(非同期、レンズ無し)と比べて開発されたデバイス(同期、約24dB)は約20倍となる指向性を実現。放射角は従来は、例えばニオブ酸リチウム(LN)では60度程度であったが、今回の技術では13度ほどに抑えることができ、これにより高出力、高精度なアプリケーションの実現が可能になったという。

今回開発されたデバイスの出力周波数は450GHzで、キヤノンでは主に物体透過などのイメージング用途として考えており、今回の36個のアクティブアンテナアレイは、数mの距離で測定することを前提として計算された結果だという。今後については、商品化という面では実用化に向けたパートナーを募集するなどして、適用アプリケーションの探索を進めていくとする一方、開発という面では、通信用途で必要となるビームフォーミングや変調といった技術開発、性能向上に向けた素子の効率向上などを市場ニーズを見極めながら順次進めていきたいとしている。

関連記事

- 室温下の高速高感度テラヘルツ検出素子実現にグラフェンが有用 東北大など

- NTT、グラフェン光検出器で動作速度220GHzを達成

- 阪大、テラヘルツ波を利用した超高感度バイオケミカルセンサチップを開発

- 東北大、次世代通信技術「6G」向けテラヘルツ光学材料を開発

- 東大、テラヘルツ波で二次元物質を瞬時に絶縁状態に変化させることに成功