PCテクノロジートレンド 2023 - CPU編

2023年01月02日09時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●2023年のIntel CPU - Meteor Lake-Sはキャンセル? Raptor Lake Refreshって?

2023年の幕開けに、パーソナルコンピュータのハードウェア技術の動向を占う「PCテクノロジートレンド」をお届けする。本稿はCPU編だ。

***

昨年の前書きでは、VIA TechnoloiesがCentaur Technologyを事実上手放した事を書いたが、そのVIA Technologiesは2022年11月、さりげなくAMOS-3007という産業向けコンピュータをリリースしている。このAMOS-3007は、1.5GHz駆動のQuad Atom CPUを搭載している、というあたりがいかに画期的というか、もう完全にVIAのx86 CPUが無くなったかを端的に示しているのではないかと思う。ということで話題はIntelとAMDのみである。

Intelは2022年、Alder Lake後継であるRaptor Lakeを無事リリースし、少なくとも性能面は順調に伸ばしてきたように見える。対するAMDも予定通りZen 4ベースのRyzen 7000シリーズを立ち上げ、ともに高い水準で覇権を争っている。問題はこの先だ。

○Intel CPU(Photo02)

2022年10月、Alder Lake後継であるRaptor Lakeもリリースされた。記事の方でも書いたが、

L2の大容量化

プロセスの小変更による高速動作化

E-Coreもフル稼働させることでのMulti-Thread性能の向上

の3点により、大きく性能を引き上げた構成である。ただ、この3番目は無茶というか無理やりというか、本来E-Coreはそれほど動作周波数を引っ張り上げないところでほどほどに使うから性能/消費電力比が高いのであって、それをフルパワーでブン回したら「あんまり性能が良くないのに消費電力は高い」プロセッサでしかない。こういう使い方をするなら、E-Coreを減らしてその分P-Coreを増やした方が良かったろうに、と思わなくも無いのだが。

さて2023年の話である。多分であるが、まもなくRaptor Lakeの追加SKUが出るだろうと思われる。元々2022年10月の時点では、TDP(というかPL1)が125Wの製品のみ6つという構成だったが、発表の時点でより低いTDPのSKUも予告はされていた。通例なら65Wの通常版や35WのTシリーズも加わる筈で、これが間もなく追加される事になるかと思われる。

また2022年のCESではAlder Lake Mobileも発表になっている事を考えると、今年のCESでRaptor Lake Mobileが発表されるだろうと予測するのはたやすい。そのCESで発表されたAlder LakeベースのKS SKUがRaptor Lakeに登場するかどうかは不明である。そうでなくても高いRaptor Lakeの消費電力を更に引き上げてどうするんだ? という気はしなくもないが、Intelならやりそうな気がする。

CESではもう一つ、新しい"Intel Processor"も発表が行われそうだ。2022年9月、Intelは突如としてPentium及びCeleronに代わる新しいプロセッサをモバイルのメインストリーム~バリューセグメントに投入する、と発表した。要するにCeleronとかPentiumのASPは100ドル未満(Celeronなんて50ドル未満だ)が定着してしまっており、ASPを上げられない(あげても顧客の反発を招く)。ところがプロセス微細化に伴う経費の増大や、このところ新規工場の投資などもあって、このままだと原価割れしかねない。そこでASPを引き上げるために新しいブランドを作り、もっと高いASPを実現したい、という願望だと思われるが、これが2023年からまずMobile向けに提供されるとしている。という事であれば、恐らくCESが発表の場としては適切だろう。

余談ながら今年IntelはCESでの基調講演が無い(基調講演リストにIntelが含まれていない)ので、おそらくPrivate Conferenceの形での公開になると思われるのだが、正確な時期は不明である。この時期に発表を行わない理由が良く判らないのだが(AMD及びNVIDIAはそれぞれライブストリームの形で基調講演が公開される)。

さてここからはもう少し先の話。まずは以前からアナウンスのあるMeteor Lakeである。Meteor Lakeの構造については以前こちらのレポートで説明した通りなので繰り返しはしない。当初投入される製品はこちらの一番左にあるように、P-Core×6+E-Core Cluster×2(=E-Core×8)の構成になる公算が非常に高そうである。P-Coreの方は、Alder Lake/Raptor LakeのGolden Cove/Raptor Coveから、新しいRedwood Coveに切り替わるとされている。またE-Coreの方は、これもGraceomont(実質10nm世代のTremontと同じ)から、新しいCrestmontに切り替わる予定だ。ただこのRedwood Cove/Gramemontの詳細は今のところ全く伝わってきていない。もっとも、今更性能が落ちる方向になるとは考えられないから、Golden Cove/Raptor Cove比でIPCをもう少し(~10%程度?)引き上げる方向は期待しても良いかと思う。加えて、恐らくはIntel 4に最適化するような工夫が凝らされていると思う(Intel 4の特性がまだはっきりしないので、具体的な説明は難しいのだが)。

さて発売時期であるが、これはプロセスの所で説明した様にIntel 4次第である。ちなみにMeteor Lakeの場合

という形で4種類のプロセスで製造されたTileの組み合わせである。このうちGPUのTSMC N5とIOE/SoCのTSMC N6はもう既に量産出荷の実績も積んでいる。Base TileのIntel 22FFLというのは、現在のIFS(Intel Foundry Server)になる以前、2016年頃にIntel Custom Foundryという話をし始めた頃から準備をしていたプロセスである。2016年の時点では22nmはGeneral Purposeしかラインナップされていなかったが、2017年のIntel Technology and Manufacturing Dayにおいて正式に発表されたプロセスである(Photo03)。ただIntelの見込みとは裏腹に、22FFLはIoT向けなどに使われる事は殆どなかった。理由の一つはロジックしかないことで、Endpoint IoTに必須となる組み込みFlashとかADC/オペアンプ/コンパレータといったアナログ周辺回路を利用する事が出来なかったためである。そんな訳で、長らくターゲットアプリケーションが見つからないでいた22FFLだが、FoverosのBase Tileとして使われるようになった。そんな訳でこちらも歩留まりというか量産準備はまぁ整っている。だから不確定要素は本当にIntel 4だけなのである。こちらの出荷がいつになるのかは現時点では全く不明である。以前の話では、Mobile向けが2023年第2/第3四半期、Desktop向けが第4四半期という話になっていたが、多分これはもうなくなっている話である。

過去の話をすると、10nm(10nm+)を使ったIce Lakeは、まず最初は9W/15W枠の低消費電力向けが数量限定で2019年6月に発表、9月に出荷開始され、28W枠の製品は2020年第2四半期まで出荷が遅れた。その半年後にはプロセスを10nm SuperFinに置き換えたTiger Lakeが投入されている訳で、Meteor Lakeが同じようなシナリオにならないという保証はどこにもない。まぁあまり歓迎できる話ではないのだが。

一方でDesktopだが、先ほどもちらっと説明した様にMeteor Lake-Sは(少なくとも2023年の投入は)キャンセルになったとの話である。このMeteor Lake-Sは続くArrow Lake-Sと同じくLGA 1851パッケージで提供されるという話だったが、これも後送りになった形だ。その代わりに投入されるのが、Raptor Lake Refreshで、これは当然LGA 1700のままである。つまりLGA 1700が3世代に渡って使われる事がほぼ確定した格好だ。ただこのRaptor Lake RefreshがIntel 700シリーズチップセットで動くことは間違いないのだが、Intel 600シリーズチップセットでも動く(技術的には動くとは思うが、あとはサポートするかしないかの問題)かどうかがはっきりしない。現実問題としては、Intel 700チップセット及びRaptor Lake Refreshに合わせてリリースされるであろうIntel 800チップセットが対応する形になるのではないかと思う。

余談だがそのRaptor Lake Refresh、単に動作周波数を1~2bin上げた程度では性能へのインパクトは薄いが、だからといって内部をあれこれ改変するのも難しい。恐らくはメモリのサポートをもっと引き上げる(Raptor LakeでDDR5-5600だから、DDR5-6000あたりだろうか?)事で性能の底上げを図るといったあたりに落ち着きそうである。

その次に控えるのが2024年投入のArrow Lakeであるが、こちらはMeteor Lakeにも増して不安要素が残る。なにしろ、Intel 20Aを採用する最初の製品である。幸いチップレット構成だからダイサイズそのものは小さく抑えられるが、それでもYieldは相当低そうな気がする。これは筆者の勘で、具体的にそうした噂が一切ある訳では無いが、何となくMeteor Lake-SをIntel 3で作り直したワンポイントリリーフがDesktop向けに投入されそうな気がする。流石にRaptor Lake Refreshで2024年一杯を繋ぐのは厳しいだろうし、かといっていきなりIntel 20Aにスキップするのもチャレンジというか、そもそも量産できるのかどうかも怪しい。これは割と楽観的なシナリオであるが、Intel 4はEUVの初採用ということもあって、やはり色々困難が大きい。そこでIntel 3を当初のシナリオから少し変更、TSMCのN3→N3Eの様に量産可能性を高めたバージョンをIntel 3としてリリース、これを利用した最初の製品がMeteor Lake Updateになるという形だ。Intelは同時期にGranite RapidsとかSierra Forestといったサーバー向け製品の製造もIntel 3を利用する予定だし、ついでに言えばIntel 3はIFSの目玉プロセスである。ここで蹴躓くのは非常に具合が悪い。であれば、Intel 4で直面した障害を乗り越えるための策をIntel 3で講じると考えるのはそう間違っていない様に思う。

ちなみにArrow LakeはP-CoreがLion Coveに切り替わるそうだが、仮にMeteor Lake Updateがあったとしたら、P-Coreは恐らくRedwood Coveのままだろう。それでもRaptor Coveよりは性能が上がる筈だ。

続いてServer向け。Processの所でも述べた様に、1月10日に第4世代Xeon Scalable及びXeon MAXの発表会が開催される事が正式にアナウンスされたので、やっとSapphire Rapidsが公式に発表される事になった。ちなみにIntelはこれに先立つ昨年11月9日、SC22に合わせてXeon Max及びIntel Max Series GPUという新しい製品ブランドを発表しているが、これはHPC向け製品のみのブランドで、一般向けには引き続き第4世代Xeon Scalableという事になる模様だ。

こちらの詳細はそんな訳で米国時間の1月10日に公開されるので、そのタイミングでレポートをお届けする事として、ワークステーション向けの話がちょっと聞こえてきているので、そちらの話を。要するにXeon Wであるが、Sapphire RapidsベースのXeon W-3400/2400シリーズも第4世代Xeon Scalableに遅れて投入されるらしい。時期的には2023年第1四半期の終わりごろらしいので、3月あたりではないかと思う。このXeon W、Ice Lake-SP世代ではXeon W-3300シリーズのみが提供されたが、Sapphire Rapids世代ではHCC(High Core Count)とMCC(Middle Core Count)で3400と2400という風に型番が変わるらしい。もっと面白いのは実際の型番が、W9-3495XとかW7-3455、W5-3243という具合に、まるでCore i5/7/9の様な形に変更になることだ(Xeon Scalableが登場する前のXeonに近い)。何で? という話は不明なままである。またCore-Xに関しては、少なくともSapphire Rapidsの世代では全く予定が無いそうで、もう事実上Core-Xは消えたと考えて良さそうだ。

●2023年のAMD CPU - Ryzen 7000までは順調? この先のバリエーションは?

○AMD CPU(Photo04)

Zen 4ベースのRaphaelは無事にRyzen 7000シリーズとして発売。そのZen 4ダイを実装したGenoaもEPYC 9004シリーズとして発売され、ここまでAMDのProcessor Roadmapは正しく実現されている。さて、問題はこの先である。

まずRyzen 7000シリーズであるが、恐らくこれもIntelとさして間を置かずに、第1四半期中にXの付かないモデル(TDP 65W)が複数投入される見込みだ。ここにはRyzen 3も含まれると見られる(本当かどうかは不明だがRyzen 3 7300Xという型番らしい)。あと、10コア製品がRyzen 7 7800Xとして投入されるという噂があるが、筆者の個人的な見解としてはちょっと考えにくい感じだ。ただまぁRyzen 7 7700XとRyzen 9 7900Xの間にちょっと性能のギャップがあるのも事実である。

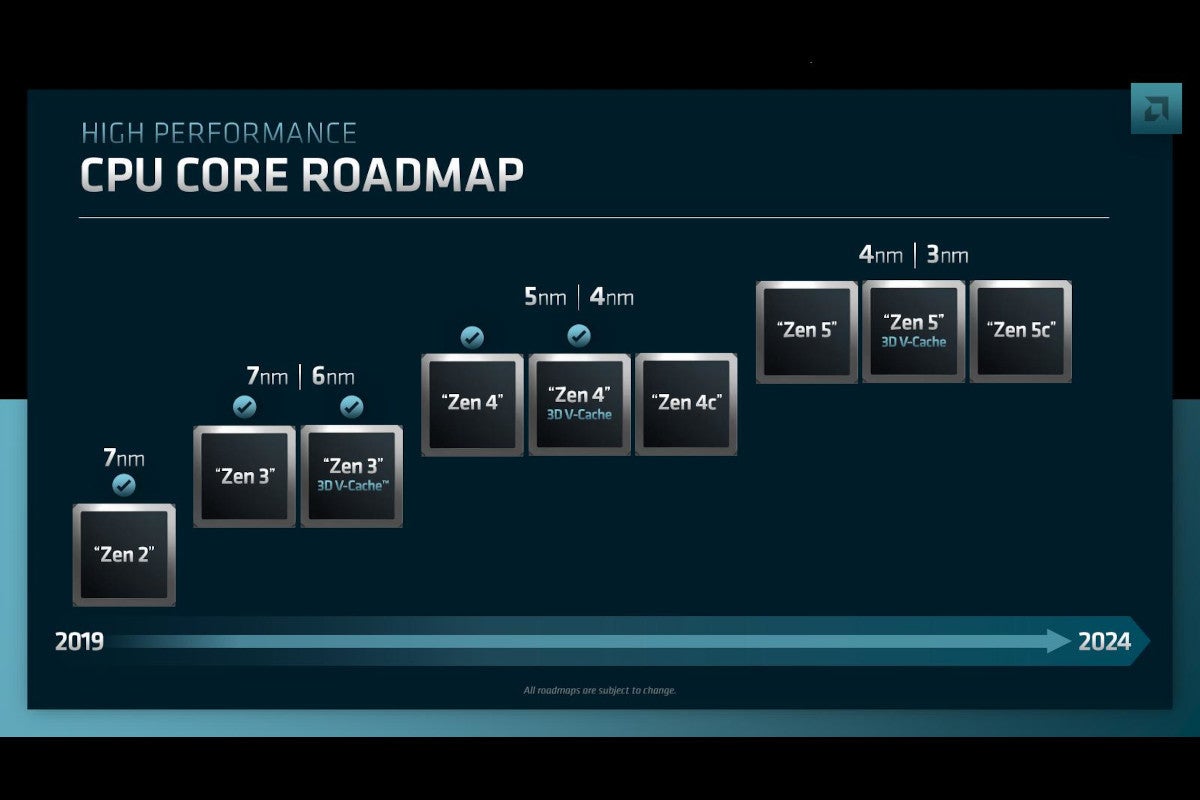

ここからはもう少し先の話を。Photo05はAMDが2022年6月に示したCPU Core Roadmapである。現在のRyzen 7000シリーズはTSMCのN5であるが、この後GPU統合というか、Mobile向けのコアとしてDragon Range及びPhoenixが、どちらも恐らくRyzen 7000Gシリーズとして投入される。時期は正確には不明だが、恐らくは2023年後半である。というのは現行のAlder Lake-Pとか(間もなく登場するであろう)Raptor Lake-Pは、既存のRyzen 6000Gシリーズで十分競合できると判断しているだろうからだ。Ryzen 7000GシリーズはMeteor Lakeが仮想敵と考えられる。構成的にはZen 4コア+RDNA 3という構成。未知数なのはInfinity Cacheをどう搭載するかで、あるいはChiplet構成を取るかもしれない。このDragon RangeはTSMC N4という事になると思われる(N4Pの可能性もあるが、このあたりははっきりしない)。

なおDragon RangeとPhoenixの違いであるが、Dragon RangeはGaming Laptop向けでTDPが55W以上、Phoenixは厚さ20mm以下のThin & Light Notebook向けでTDPが35~45Wとされる。この結果、Dragon Rangeは例えばメモリはDDR5とLPDDR5の両対応になるようで、CPUコア数も12以上(つまりRyzen 9対応)なのに対し、PhoenixはメモリがLPDDR5のみで、CPUコア数も8以下に抑えられる。このため両コアは構成的には似てはいるものの、別のダイになると見られる。

またRyzen Threadripper 7000シリーズも恐らく2023年後半に投入されるが、こちらはRaphael/Genoa同様にTSMC N5で製造したコアそのままであろう。またZen 4c、つまりBergamoベースのサーバー向け製品だが、こちらも製造そのものはTSMC N5のままと想像される。加えて、Ryzen及びEPYCには、2023年の後半(第4四半期あたり?)には、3D V-Cacheを搭載したモデルが追加される事になると思われる。ただこの3D V-Cacheに関して言えば、Ryzen 9ではなくRyzen 5/7向けという事になりそうだ。理由はこのメインストリーム向けが今一つ、という事にあるようだ。このところAMDはトータルとしての業績は上向きであるが、クライアント向けではちょっとIntelに再び押される傾向が強まっており、この打開策として3D V-Cacheモデルを投入したいという事らしい。この3D V-CacheはRyzen 7 5800X3Dの時と同じようにN5プロセスで製造されるのか、それともコストを下げるためにN6プロセスで製造されるのかは不明だが、Radeon RX 7000シリーズの様な水平方向の接続ではなく、ダイの上に直接積層する3D Stacking構成なので、機械的な親和性などを考えるとN5プロセスで製造する公算が高そうである(そもそもL3をまだMonolithicの形で実装していれば、という前提ではあるが)。ただRyzenはともかくEPYCでL3をChipletの形にすると、猛烈に実装が大変になる(Genoa世代ですらCCD×12な訳で、これでL3をChipletにしたらCCD×12+L3×12になり、更にIODとの接続もあるので、配線が多くなりすぎる)から、筆者はCPUに関してはL3もMonolithicのままであると想像する。

次がその先の世代の話である。先にProcessの所で書いたように、TSMCのN3はあまり素性が良くない事もあって、クライアントがみんなN3Eに乗り換えている。これはAMDも同じで、当初Zen 5はN3をターゲットに開発されていたが、これをN3Eまで待つことにすると、現実問題として市場投入が半年以上遅れてしまう。そこで最初のZen 5コアを採用するRyzen 8000シリーズ向けのGranite Ridge、それとEPYC 9005シリーズ向けのTurinについては、TSMCのN4Pを使う事になるようだ。N3EはRyzen 8000G向けのStrix Pointで初採用という事になると思われる。時期的に言えばGranite RidgeとTurinが2023年第4四半期、Strix Pointは2024年に入ってからということになるだろう。ただ幸いな事にもIntelはこの時期にまだIntel 7+ベースのRaptor Lake Refreshを投入する関係で、TSMC N4Pならば十分に競争力がある。Desktop/ServerのTSMC N3Eへの移行は2024年に入ってから、という事になりそうだ。

さて、この辺りまでは比較的判るAMDのロードマップだが、今一つ判らないのがバリュー向け。エントリノートブック及びChromebook向けである。2022年の段階でAPUはほぼラインナップから消え、代わりにAMD Ryzen 5000C/3000Cシリーズが投入されているが、ここに向けて2023年にRyzen 7000Cシリーズが投入されるかどうか、現状でははっきりしない。正直スペック的に言えば7nm世代のRyzen 5000Cシリーズのままで十分、という気もしなくもないのだが、ここはまだ不明なままとさせていただく。

関連記事

- PCテクノロジートレンド 2023 - プロセス編

- PCテクノロジートレンド 2023 - GPU編

- PCテクノロジートレンド 2023 - Memory編

- PCテクノロジートレンド 2023 - Flash Storage編

- PCテクノロジートレンド 2023 - チップセット編