早大、アト秒レーザーを用いて複素数の電子波動関数の詳細な可視化に成功

2022年12月28日06時30分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

早稲田大学(早大)は12月27日、アト秒レーザーによりネオン原子から放出された電子の波動関数を、位相分布も含めて高分解能で可視化する方法を開発したことを発表した。

同成果は、同大理工学術院先進理工学研究科の中嶋孝史氏、同 篠田祐氏、カナダ国立研究機構/オタワ大学のD. M. Villeneuve博士、早大理工学術院先進理工学部の新倉弘倫 教授らによるもの。詳細は米国物理学会発行の「Physical Review A」にオンライン掲載された。

さまざまな分子(生体分子)やマテリアルの構造や性質は、その電子の状態が大きな役割を果たしており、紫外光よりも波長の短い極端紫外光や軟X線を物質に当てると、電子が放出されることが知られており、放出された電子の運動エネルギーや、どの方向に放出されたかを測定する光電子分光法は、物質の電子状態や構造を調べる方法として広く活用されている。

放出された電子は、粒子として観測されるが、測定を多数繰り返すと、ある形を持った分布となることが知られているという。この分布は、波動関数の自乗 |Ψ|2に相当するとされるが、電子の位相として表される(位相情報)もう一方の電子の性質である波動性(波としての性質)は、検出器に当たった時に消えてしまうとされてきた。

近年、アト秒の科学の世界において、そうした電子の位相を測定することが可能となってきており、研究チームでも窒素分子の分子軌道のイメージングに成功したことや、奇数次と偶数次を含むアト秒レーザーパルス列を用いることで、ネオン分子から放出された電子の角度ごとの位相を測定し、部分波にわける方法などを報告していたが、この部分波にわける方法では、電子の3つの干渉過程を用いるため、解析方法が難しく、角度ごとのみの解析にとどまっていたという。

そこで今回の研究では、より簡単・直接的な方法で「角度ごと・エネルギーごとをあわせた運動量ごとの電子の位相と振幅を測定」し、「複素数の波動関数全体を可視化」する方法の開発に挑んだという。

●

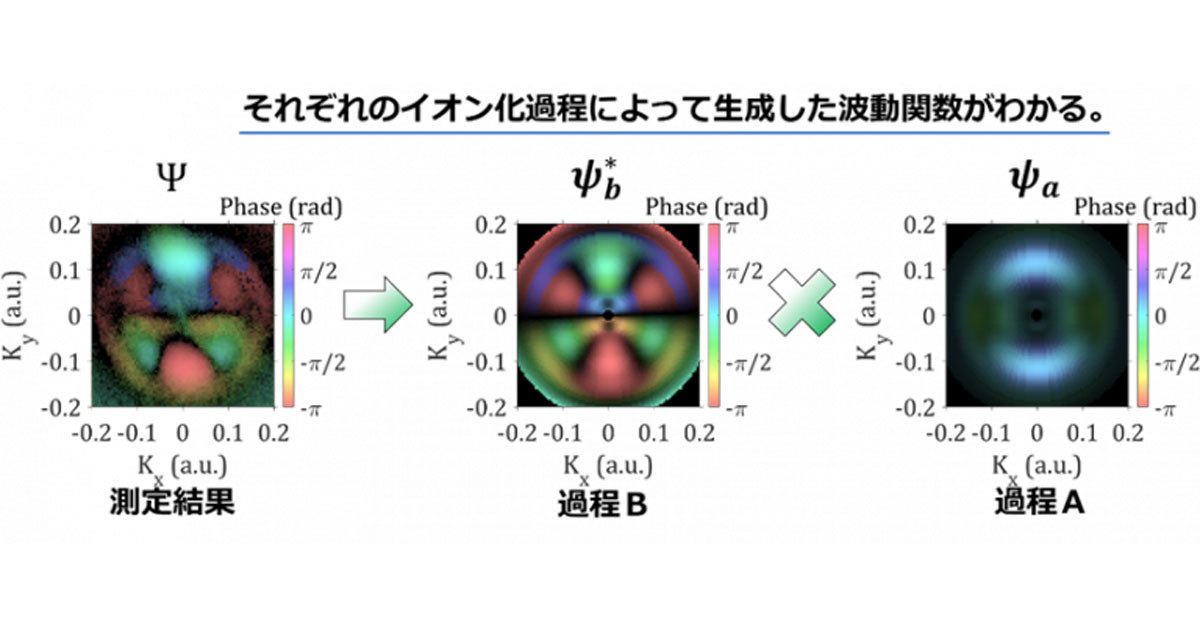

具体的には、独自開発の装置を活用して、複数の高調波を含むアト秒レーザーパルス列(高次高調波)の発生方法を制御することにより、2つのイオン化過程のみの干渉が起こるようにし、このパルスを気相の原子に当てることで、それぞれの過程で異なる対称性を持った電子波動関数を生成。それぞれの波動関数は干渉し、その様子は高次高調波と赤外光との時間差を変えることで変化することから、その変化から位相と振幅を決定。2次元の運動量上にマッピングしたところ、複素数の波動関数Ψを得ることに成功。振幅と位相、または実部と虚部という2つの量で特徴付けられる複素数の波動関数を1枚の図で表現するために、HSV(色:hue、saturation、明るさ:value)表示を用いたという。

また、測定された波動関数Ψは、それぞれの過程ごとによって生成した波動関数の積になっているとのことで、研究チームでは、測定された波動関数Ψを、それぞれの過程のイオン化過程によって生じた電子波動関数ψaとψbとに分けるアルゴリズムを開発。特徴的な6つのピーク構造の内側と外側の位相の違いが、主に2つ目の過程によって生成されたψbの位相が異なっていることによって生じた、ということが判明したとする。

なお、研究チームでは、今回の測定された電子波動関数は、ネオン原子内の他の電子や、イオン核との相互作用が顕著な、低エネルギーの電子のものであり、こうした電子相関過程が大きな場合は、最新の計算機でも、その正確な計算が困難になるとするほか、計算結果と比較するためには、今回の研究で示されたような位相を含めた複素数としての物理量を測定することが必要になるとしており、量子コンピュータなどの計算アルゴリズムの発展や、その検証に使えることが期待されるとしている。また、アト秒レーザーパルスはテーブルトップで極端紫外領域~軟X線領域の光を発生できることから、電子の位相分布や複素数の波動関数イメージングをもとにした、新たな位相・運動量分解光電子分光法や物質測定・量子状態の測定法の開発につながることが期待されるほか、複素数の電子波動関数がわかることにより、新たな機能を持つ分子の創生や、より高輝度の蛍光物質の作成などが期待されると説明。今後、今回の気相の原子についての測定と同様の原理を用いて、配列した気相の分子や固体試料でも同様に、電子の位相分布を求める方法を開発を目指すとしており、そうした取り組みを通じて、時空間でのイメージングを可能にする「アト秒位相分解・光電子顕微鏡」の作成などにつなげていきたいとしている。

関連記事

- 早大、アト秒レーザーで位相を分けた電子波動関数の直接イメージングに成功

- 放射光の時間構造を数アト秒の精度で制御する様子を観測に成功、SAGA-LSなど

- 早大、分子内の電子波動関数の変化を「100アト秒」で測定する技術を開発

- 理研、卓上サイズで瞬間出力2.6GWの孤立アト秒パルスレーザを開発

- 京大など、半導体ナノ粒子を用いて固体における高次高調波の発生機構を解明