RapidusとIBMが目指す2nmプロセス量産、その実現に立ちはだかる課題とは

2022年12月28日08時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

半導体先端プロセス研究をけん引してきたIBM

Rapidus(ラピダス)とIBMは12月13日、IBMが開発している2nmロジックプロセスの量産適用に向けた共同開発パートナーシップを締結したことを発表した。

IBMは長年にわたって先端半導体の研究開発を行ってきており、それは現在も続いている。また、かつては米ニューヨーク州に300mmウェハ対応の自社工場も有していたし(2014年にGlobalFoundriesに譲渡。その後、同工場はonsemiが買収している)、自社のコンピュータを構成するために必要な半導体を製造していたほか、先端プロセス技術開発サービスやファウンドリサービスも提供してきた。

この先端プロセス技術開発サービスはCommon Platformとして、共通化されたプロセス技術や製造ラインを持たせることで、開発コストの軽減やセカンドソースの確保などを狙ったものとも言える。当初、IBMとChartered Semiconductor Manufacturing(現GlobalFoundries)、Samsung Electronicsの3社が各工場で共通開発プロセスを提供するという枠組みで90nmプロセス以降に向けた形でスタート。その後、32nmプロセス技術と生産技術の開発に、Infineon TechnologiesとFreescale Semiconductor(現NXP Semiconductors)が参画したほか、別の枠組みとしてソニー、東芝とPLAYSTATION 3に搭載された「Cell」の開発や生産で協力したことや、AMDと共同でSOI技術の開発を進めてきた過去がある。最近では2021年、IntelがIBMと先端半導体の研究開発で協力することを発表し、話題となるなど、IBMはこれまで多くの半導体企業と連携してきた経験を有している。

研究開発と量産適用は別もの

かつてのCommon Platformでは、IBMの製造ラインで構築された製造プロセスをCopy Exactlyとして、パートナーの工場にも適用することで、初期生産から高い歩留まりを実現しようという手法が取り入れられていた。

しかし、同じ装置、同じプロセス、同じ装置パラメータであっても、必ずしも同じ歩留まりにならない、ということが多々あったという話を筆者は聞いたことがある。IBM、ソニー、東芝が同じCellプロセッサの製造を各社の半導体工場で行っていた際には、一番歩留まりが悪かったのがIBMという話も聞いたことがある。当時の日本はまだ先端ロジックプロセスを生産しており、そうした量産でのさまざまなノウハウを有していたことからできたことだと思われるが、なかなか思い通りにいかないことがうかがえる。

2014年以降、先述のとおりIBMは量産ラインを手放したが、先端プロセスの研究開発チームは手元に残した。これは、IBM シニア・バイス・プレジデント IBM Research ディレクターのダリオ・ギル氏が会見で語った「半導体のトレンドはイノベーションであり、研究開発でこれを実現していかなければいけない」という言葉に、その真意が見えてくる。これまで半導体の高性能化、いわゆるムーアの法則を支えてきたのはプロセスの微細化である。つまり、より微細なプロセスを実現することが、より多くのトランジスタを搭載できることにつながり、それによって、より多くの機能を1チップで実現できるようになる。それは最終システムに付加価値をもたらし、それが企業の成長の源泉となってきた。近年、GoogleやMicrosoftなども含め、カスタムLSI/SoCを自社で設計する企業が話題にあがるようになっているが、そうした自社のニーズに沿った専用LSIを設計・製造し、それにより他社にない機能を提供するというのはかつて、日本のOA機器メーカーなどでも行ってきた取り組みであり、数十年間変わらない1つの半導体を取り巻くトレンドと言える。

なぜRapidusはIBMの2nmプロセス導入を目指すのか

今回のパートナーシップにより、RapidusはIBMが研究開発を進めている米ニューヨーク州アルバニーの「Albany NanoTech Complex」にエンジニアを送り込み、IBM以外のパートナーとも協力して2nmプロセスの継続的な開発を進め、2020年代後半の量産導入を目指すとする。

Rapidusはすでに、IBM同様、先端半導体プロセスの研究開発を推進するimecともパートナーシップを締結しており、先端プロセス開発の体制を着々と進めている。

しかし、気になるのは2020年代後半に2nmプロセスを導入するというスピード感である。確かに、ゼロからの量産プロセス開発であり、これまで段階を踏んでプロセスの微細化を進めてきたわけではないため、それくらいの時間を見積もる必要があることは確かだろう。プレーナ型からFinFET型、そしてGAA型と行かずに、一足飛びにGAAにチャレンジすることについても、Rapidusの小池淳義 代表取締役社長は「FinFETからナノシート(GAA)には大きなジャンプアップがある。ずっと(先端プロセス)をやってないとGAAの技術が習得できないのか、と思っていたが、構造が変わるため、Albanyで勉強すればキャッチアップできる大きなジャンプアップであることが分かった」と、チャレンジではあるが、乗り越えられない壁ではないことを会見の席にて説明していたが、GAAではFinFETプロセスの多くが再利用されることから、そう簡単に習得できるものではないことは容易に想像がつく。また、IRDS 2022に記載されているロジックメーカーが標ぼうするプロセスノード幅のロードマップとしては2nmプロセスは2025年。2028年に1.5nmプロセス、2031年に1.0nm程度となっており、2020年代後半の量産開始となると先行する他社よりも1~2世代ほど遅れを取る可能性がある。

一方のIBMの思惑としては、先端プロセスの研究開発を一緒に担ってくれるパートナーを確保できる、という面と、実際に製造を担当してくれるファウンドリパートナーが1社増える、という面の2つの側面が見えてくる。

現在、自社の半導体工場を持たないIBMの先端ロジックの製造を担当しているのは長年のパートナーであるSamsungとなるが、海外報道によれば最先端の3nmプロセスの歩留まりが上がってこないという話も出ている(5nmはようやく7割を超すレベルに上がってきたとも言われている)。あくまで噂レベルの話であるが、TSMCも一時期は3nmの立ち上げに苦労しているとも言われていたことも含め、最先端プロセスを量産適用し、かつ歩留まりの向上を図るのに必要な時間が長引けば長引くほど、必要とする量の半導体を確保することが難しくなるわけで、Samsung以外にも量産をしてくれるパートナーの存在が重要になってくると考えられる。

実際、小池氏はSEMICON Japan 2022のオープニングキーノートとして開催されたパネル討論にて、「先端ロジックは10-20年遅れた。IBMからGAAの技術オファーがあったのが幸いだった」と語っていたほか、12月13日の会見でもRapidusの東哲郎 取締役会長が「2年前に、今回のような日米連携の可能性についての打診があった」と述べており、IBMからの申し出であったことが示されている。

そうした意味では、今回のパートナーシップは、一足飛びに先端プロセス技術を習得したいRapidus、生産委託先の拡充を図りたいIBMと見れば、両者の思惑が一致したものであると言えるだろう。

●

量産適用の最大の課題はEUVの入手と習熟か?

ただ、IBMの2nmプロセスをAlbanyで学んだからといって、それがそのままRupidusの量産プロセスとして適用できるわけではない。

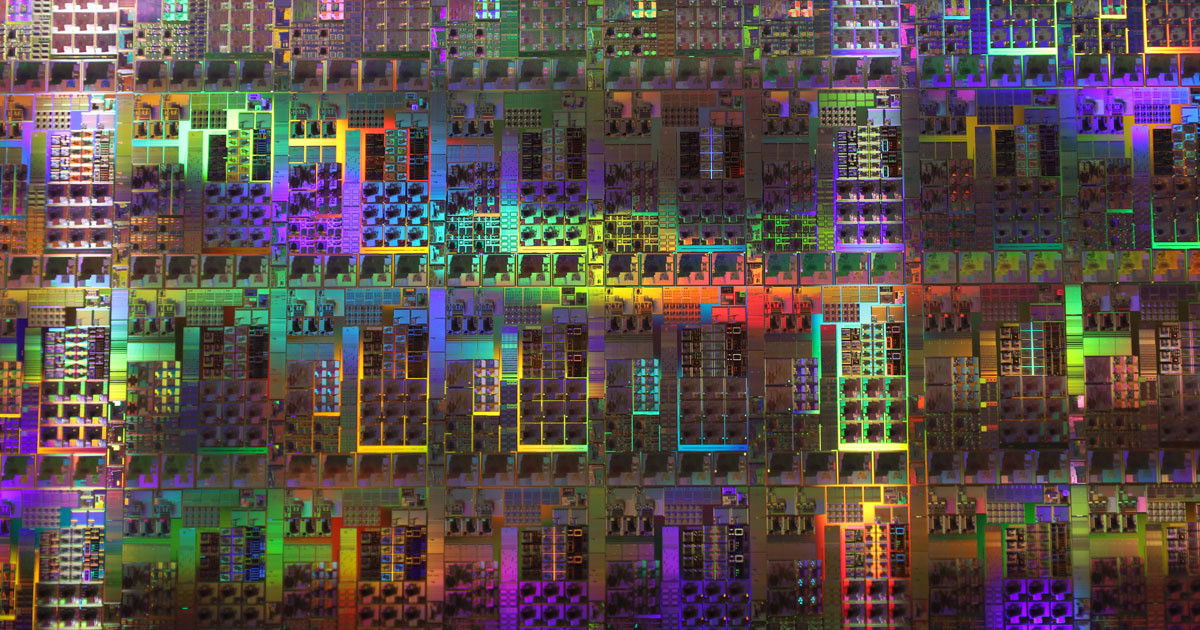

最大の課題は、IBM、というよりもAlbany NanoTech Complexが含まれるSUNY Polytechnic Instituteに設置されているEUV露光装置がADT(Alpha Demo Tool、最初期のEUV試作機)と第3世代機の「NXE:3300B」だという点だろう(この2機種は以外の最新世代などのEUV露光装置を導入したという話は少なくとも公にはされていない)。

一方で2nmプロセス以降の微細ロジックを量産適用させ、かつ小池氏が標ぼうする「世界で一番早いサイクルタイムを実現する会社」となるためには、少なくとも最新世代のEUVを使いこなす必要がある(TSMCは2nmでは次世代の高NA(NA=0.55)EUVを量産適用させない見通し)。IBMが使えるEUVと、実際の量産に必要とされるEUVに技術のギャップがあれば、そこを埋める必要が出てくる。

もう一方の先端プロセス開発で世界最先端を走るimecもRapidusとパートナーシップを交わしている。そのimecはASMLとのパートナーシップの元、最新のEUV露光装置を導入し、それを活用した研究開発を進めており、Rupidusがimecとの協業を踏まえ、そちらで最新世代のEUVに関するノウハウを蓄積させ、そうした技術ギャップを埋めようとする可能性はない話ではないだろう。

しかし、もう1つの問題はいつRapidusがEUVを入手できるかである。2022年のASMLのEUV露光装置の出荷見通しは55台。2023年は60台以上、2025年までに約90台へと順次生産能力が引き上げられる予定だが、プロセスの微細化に伴い、EUVを適用するレイヤも増加していくため、これまで同様、各社が争奪戦を繰り広げることにはおそらく変わりがない。なかなか入手ができなかったSamsungは2020年秋にトップがASMLに直談判に赴き、2021年に15台の導入に成功したとも言われている。Rapidusは立ち上がりとともに、2021年度補正予算で確保されていた700億円が政府から支援され、その資金を元に導入に着手するようだが、実際にそれが入手できるのは、しばらく後のこととなる。よしんば量産となれば、相応の台数が必要になるわけで、そうした意味でも2020年代後半というのは、そうした工場建設から必要となる製造装置の購入、導入までのスケジュールを踏まえれば、実際のところギリギリの線といえる可能性もある。

2nmプロセスで何を作るのか?

Rupidusが2nmプロセスでの量産を目指すという話が公となって以降、多くの人の間で2nmプロセスで何を作るのか? といったことを話題にするようになった。

前提として、Rapidusに出資したトヨタ自動車やデンソー、NTT、そしてIBMなどが自社が必要とする半導体を製造委託するということが想定されるが、それ以上に重要となるのは、現在、TSMCやSamsungといった先端プロセスを提供しているファウンドリに製造委託を行っているメーカー、例えばAppleやQualcomm、AMD、NVIDIA、MediaTekといったファブレス各社を取り込めるかである。こうした先端プロセスを活用してきたファブレス各社は、先端プロセスが生み出す付加価値を十分理解しており、2nmプロセス時代になっても、そうした流れに大きな変化はないと思われるためだ。

プロセスの微細化と似たような話でストレージ容量が増えて、そんなに何を記憶するのか、といった議論が良く話題になるが、NANDはその都度(価格が下がるということもあるが)、新たなアプリケーションが生み出されてきた。演算性能についても、そうして生み出される膨大なデータ量に対し、より高速かつ低消費電力で処理することが求められているし、スーパーコンピュータ(スパコン)が求める性能も留まるところを知らない。演算能力が向上したからこそ、リアルタイムでAI処理が可能になってきたし、複雑な分子の動きを長い時間シミュレーションすることができるようになった。こうした過去からの流れを振り返れば、誰かしらが新しい用途を見つけて、それを新たなビジネスとして市場を起こしてきた流れがある。2nmプロセスであっても、その流れそのものは変わらない。そのため、重要となるのは、そうしたユーザー企業が求める性能の半導体を作れる技術があるということを示すこととなる。

また、そうした新たな市場を生み出すためにもファブレス半導体メーカーの育成と、設計・開発環境の整備も重要になってくる。かつてIDMで設計も製造も一気通貫で担っていた時代であれば、親会社の最終製品に搭載される、必要とされる機能を搭載した半導体を作る、といったようにニーズが明確化されていた。しかし、ファウンドリとファブレスという水平分業に業態が分かれた現在では、単に製造能力だけがあっても意味がなく、実際にその製造能力を見込んで、自分たちの価値を高める製品の製造を委託する側の存在が不可欠となってくる。技術が良くてもそれを認めて買ってくれる顧客がいなければビジネスは成り立たない。

小池氏は、Rapidusのビジネスとして3つのポイントを挙げている。1つ目は人材の育成、2つ目は最終市場や製品を意識したプロセスの提供体制、そして3つ目が半導体によって実現するグリーントランスフォーメーション(GX)である。今から先端半導体の開発を始めて、それをキャッチアップすることが難しいことは長年、半導体に携わってきた小池氏も東氏も百も承知だろう。しかし、小池氏は日立製作所とUMCの合弁ファウンドリであったトレセンティテクノロジーズ(現ルネサス エレクトロニクスの那珂工場 N3ライン)時代からスピードを意識した生産の実現に向けた取り組みを行ってきた経験を有しており、今に至るまでファウンドリに対する相当な熱意を持ち続けてきた人物である。そうした意味では、小池氏の強いリーダーシップの下、一丸となって量産プロセスの開発を進めていくしか、この難題を乗り越えることはできないとも言える。果たして、日本の地で再び先端ロジックを製造できる時代がくるのか。その実現に向けて一歩を踏み出したばかりのRapidusの今後の動きに注目である。

関連記事

- RapidusがIBMと技術提携、IBM 2nmプロセスの国内量産工場への導入を計画

- Rapidusが西村経産大臣立会いの下で imecと先端半導体技術開発協力の覚書締結

- imecが2036年の2Å実現に向けた新たなロードマップを発表 - Future Summits 2022

- VLSI ResearchのCEOが見たIBMの半導体研究の現在

- GFとNY州立大学、EUVリソの実用化を目指す研究に5億ドルを投資