地球温暖化による結氷消失が阿寒湖のマリモに及ぼす悪影響とは?

2022年12月27日07時30分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

神奈川大学・安田女子大学・釧路市教育委員会・東京大学の4大学は12月23日、地球温暖化による結氷消失に伴って発生が予想される低温・強光環境が、阿寒湖のマリモに与える影響を解析した。解析の結果、マリモの糸状体細胞はこれまで知られていなかった光修復機構を持っており、強光で生じた損傷を低温下で速やかに修復できる一方で、結氷消失後の生息地として予想される自然環境下では十分な修復が難しく、細胞が枯死することを解明したと発表した。

同成果は、神奈川大 理学部生物科学課の小原晶奈学部生、安田女子大 教育学部児童教育学科の小川麻里准教授、釧路市教育委員会 生涯学習部阿寒生涯学習課マリモ研究室の尾山洋一次長、神奈川大大学院 理学研究科生物科学専攻の鈴木祥弘准教授、東大大学院 理学系研究科生物科学専攻の河野優特任助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、生化学や分子および細胞生物学などの分子研究全般を扱うオープンアクセスジャーナル「International Journal of Molecular Sciences」に掲載された。

北海道・阿寒湖では、緑藻類「Aegagropila linnaei」の糸状体が集まった球状集合体、いわゆるマリモを形成することが知られている。かつては世界中の湖沼に生育していたが、環境の変化により多くが消失または減少。現在、最大直径30cmにも及ぶ巨大なマリモが観測されるのは世界でも阿寒湖だけとなっており、国の特別天然記念物に指定されている。

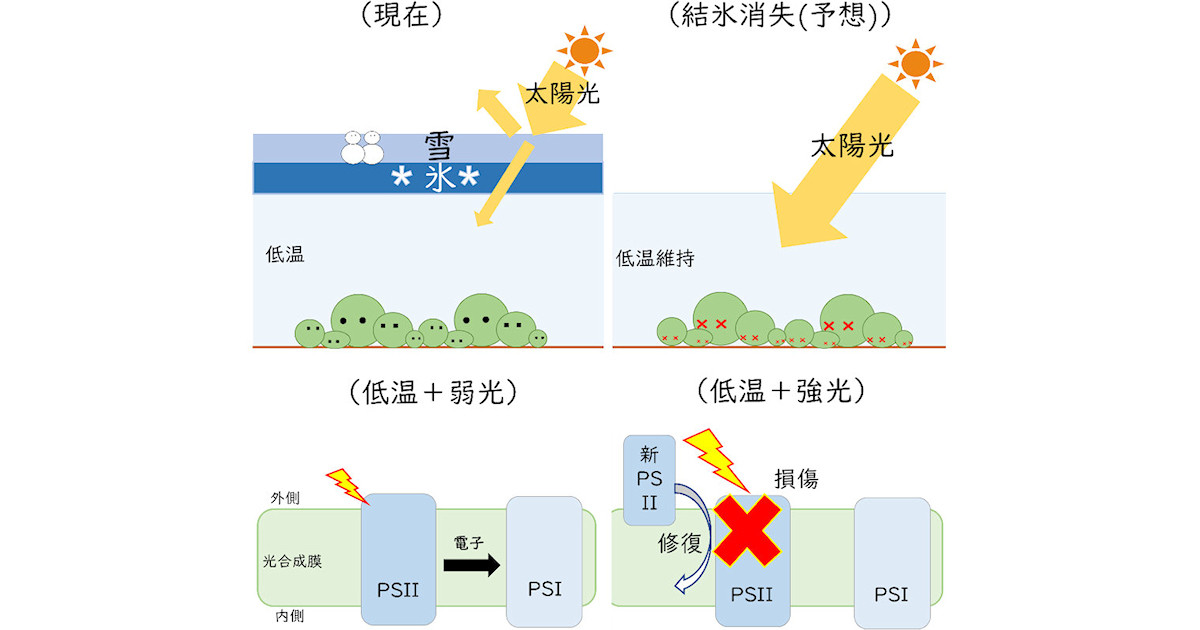

阿寒湖では、夏期の水温は20~25℃となり、晴天時の水中には太陽からの比較的強い直達光が差し込む。一方、冬期の水温は1~4℃にまで低下し、結氷と積雪によって、太陽からの直達光は水中にほとんど届かなくなる。こういった夏と冬でまったく異なる阿寒湖の温度・光環境への対応は、マリモの生存に不可欠だという。

しかし近年の温暖化の影響で、阿寒湖の結氷期間が短縮傾向にあり、マリモへの影響が懸念されている。今後、温暖化により冬期の結氷が失われた場合、水中に直接入射する太陽光により光強度は上昇し、その一方で結氷による断熱効果が失われた湖水の温度は比較的低温のまま維持されることが予想されるとする。低温下での強光曝露は、活性酸素の生成を促し葉緑体光合成膜の光合成電子伝達成分を阻害する。

しかし、現在マリモの光合成に着目した研究は少なく、マリモの年間を通した基本的な光合成の動態にすら不明な点が多いという。そこで研究チームは今回、温暖化による結氷消失はマリモの光合成系に甚大な阻害を与えると考え、低温下での光合成の実態解明に取り組んだとする。

●

今回の実験では、阿寒湖が結氷している3月の晴れた日に、氷に約3m四方の穴を開けて、マリモ群落直上の水温と光強度の測定を実施。その結果をもとに、文化庁の許可を得て採集されたマリモ球状体を用いた検証実験が行われた。

検証では、マリモ球状体の表面から細胞を傷付けないように引き抜いた糸状体に対し、2℃の環境下で強光が照射された。その結果、糸状体細胞の光合成は短い強光照射で容易に阻害(強光阻害)されたが、この後に比較的弱い光を当てることで阻害前のレベルまで速やかに回復することが確認されたという。これまで、損傷した光合成装置の修復は低温下では起きにくいとされていたことから、マリモ細胞には未知の修復機構が存在することが示されたとする。

また一方で、結氷消失後の生息地で予想される疑似自然光環境下にマリモ糸状体を置いたところ、光合成の阻害からの回復は見られなくなったとのこと。またさらに数日間の観測を続けたところ、糸状体細胞は枯死してしまったとする。

今回の研究により、マリモの糸状体細胞は低温・強光の環境に一定時間は耐えられるものの、温暖化が進行することで予想される自然環境下での長時間の低温・強光には耐えられないことが明らかにされた。研究チームは、結氷がマリモの生存に重要であることが示唆された今回の研究成果は、湖沼の生物への温暖化の影響に警鐘を鳴らすものとする。また、国の特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」保護の具体的な対応策提案にもつながるとした。

なお、今回の知見はマリモ糸状体細胞を用いて得られたものであり、球状集合体としての応答も詳細に調べる必要があるとのこと。今後は、阿寒湖の水温/光環境の経時観測を行うと同時に、球状体集合体としてのマリモの光合成と損傷の実態解明に取り組む予定とした。また併せて、光修復の低温適応機構の解明も目指すとしている。

関連記事

- なぜ阿寒湖のマリモだけが巨大になれるのか? その理由の一端が判明

- かずさDNA研など、若返りで知られるベニクラゲのゲノム解読に成功

- 都市のハエは夜間光などの環境ストレスに適応して進化していた! 千葉大

- "人間の天敵"蚊による感染症の根絶に貢献するスマート蚊取り機とは?

- 魚類がマイクロプラスチックや添加剤を体内に蓄積することを実証 北大など