イプシロン6号機の失敗原因、調査で浮かび上がってきた2つの故障シナリオ

2022年12月19日13時57分 / 提供:マイナビニュース![]()

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は12月16日、宇宙開発利用部会の調査・安全小委員会にて、イプシロン6号機打ち上げ失敗の原因調査状況について報告した。前回の報告から約1カ月が経過したが、JAXAはこの間、膨大な製造・検査データを精査。要因について、大幅な絞り込みに成功し、故障シナリオの検討も行ったという。

火工品の作動不良は要因から排除

10月12日に打ち上げたイプシロン6号機は、2系統ある第2段RCSの片側(+Y側モジュール)で異常が発生、その結果、姿勢を維持できなくなり、衛星の軌道投入に失敗していた。原因は、燃料がどこかで詰まっていたことで、問題が発生した可能性のある場所としては、すでにパイロ弁とダイアフラムの2カ所に絞り込むことができていた。

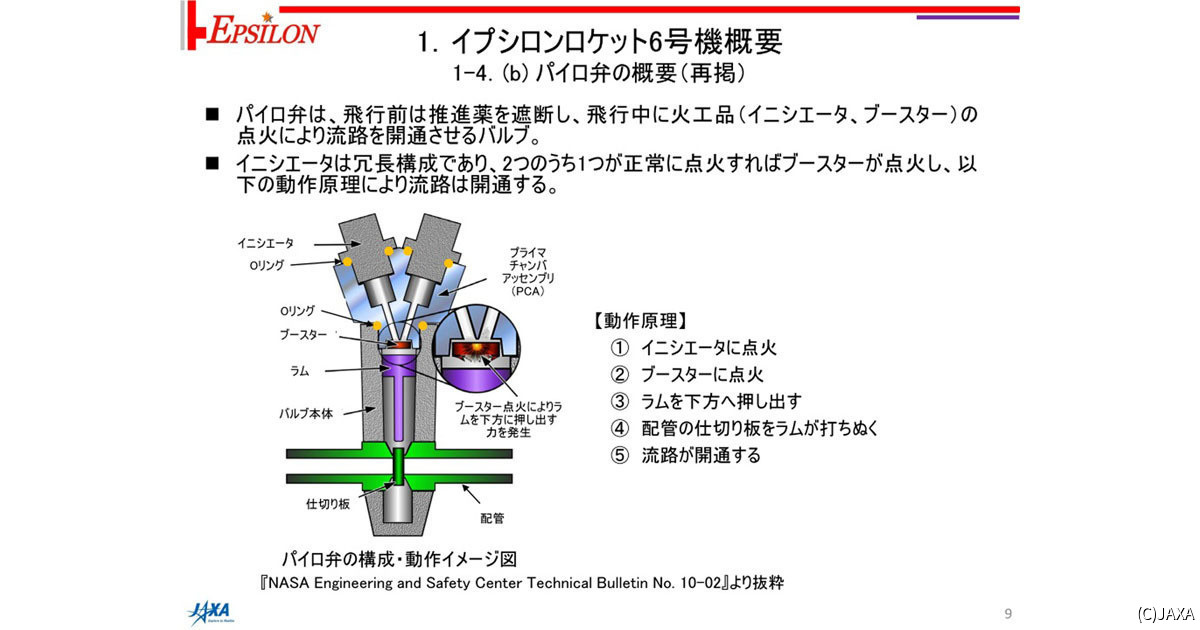

パイロ弁は、構成する3つの部品(イニシエータ、PCA、バルブ本体)について、製造・検査データに基づいた絞り込みを継続。このうちイニシエータとPCAは、製造不良、保管不良、点検不良などの可能性を排除し、要因では無いと結論付けた。つまり、バルブを開くための火工品は正常に点火された、ということになる。

唯一、可能性としてまだ残っているのは、バルブ本体のみ。これについても、調査によって保管不良などは排除されており、製造不良のみが調査中となっている。

パイロ弁は、火工品の燃焼ガスで内部のラムを押し出し、配管に挟まっている仕切り板を反対側にある隙間に追い出すことで、流路を開通する仕組みだ。今回の調査の結果、ラムを押し出す力は発生したものの、ラムや仕切り板等の製造不良により、仕切り板があまり動かなかった、という可能性のみ残ったということになる。

一方ダイアフラムについては、ダイアフラムが正常だったケースと異常だったケースが考えられているが、まだそれ以上の絞り込みは進んでいない。ただ、製造・検査データの確認は進んでおり、今のところ、特に異常は見つかっていないそうだ。

1ビット分の圧力上昇はなぜ起きた?

通常の打ち上げであれば、パイロ弁が開くと下流の圧力が上流側と同等にまで上昇するはずだったが、6号機ではそうならなかった。しかし、良く見ると信号を送ったタイミングでセンサーの1ビット分だけ圧力が上昇しており、前回、この現象について報告が行われていた。今回、これについても、調査状況のアップデートがあった。

前回は、これが実際に起きた圧力上昇なのかどうか不明とされていたが、その後の調査で、JAXAはこれを実際に起きた現象と判断した。実現象でないときは、ノイズの混入、GNDレベルの変動、閾値近傍での挙動など、電気的な要因に絞られるが、このいずれについても、発生した現象とは整合しなかった。

1ビット分の微小な圧力上昇が実際にあったとすれば、このとき、何が起きたのか。JAXAはこの圧力上昇をベースに、パイロ弁とダイアフラムについて、それぞれ故障シナリオを推定した。

パイロ弁については、前述のように、仕切り板が動かなかった可能性があるが、たとえばラムの力によって、押し出せないまでも微小な隙間が発生したと考えれば、圧力上昇の説明が付く。この隙間から、火工品の燃焼ガスまたは上流側の燃料が少しだけ流れたとすれば、下流の圧力がわずかに上昇するというわけだ。

一方ダイアフラムの場合は、膜が燃料タンクの出口側に近接していて、その状態でパイロ弁が開通、これによって、膜が引き込まれ、出口が完全に閉塞したシナリオが考えられている。この場合、閉塞するまでのわずかな瞬間に、少しだけ燃料が流れ込むことになるので、これによっても圧力の上昇が発生する可能性がある。

JAXAの解析によれば、1ビット分だけ圧力が上昇するためには、燃料が数cc~10ccくらい流れ込む必要があるという。ダイアフラムの膜面と燃料の出口との間が少しでも開いていると、もっと大量に燃料が流れてしまうので、このシナリオの場合には、膜面がほぼくっついていたような状態だったと推測されている。

H3初号機のパイロ弁の交換は完了

今回、2つの故障シナリオが提示されたわけだが、注意して欲しいのは、まだこの2つのうちのいずれかが原因だと特定できたわけではないということだ。今後、各シナリオの発生可能性を見極めるため、JAXAは実機相当のものを使った試験などを計画。その結果については、次回(2023年1月以降)報告する予定だという。

基本的には、原因を特定してから、後継ロケットであるイプシロンSに対策を反映することになるが、ここから先、特定に難航し、どちらか1つに絞り込めないという事態も有り得る。まだ時間的な余裕はあるものの、最後まで特定できなかったときには、どこかのタイミングで、両方について対策することを決断するしかないだろう。

また、H3ロケットへの水平展開の状況については、すでに、第2段RCSのパイロ弁をH-IIAロケットのものへ交換することが決まっていたが、タンクモジュールのエンジニアリングモデル(EM)で音響試験を実施。パイロ弁の交換という設計変更によるシステムへの影響が無いことを確認した。

そして、タンクモジュールのフライトモデル(FM)についても、パイロ弁の交換が完了。今後、工場で燃料を充填し、射場に輸送してから、H3ロケット初号機に取り付ける予定だ。今のところ、2022年度内という打ち上げスケジュールに影響は無いとのこと。

関連記事

- イプシロン6号機の失敗原因究明が進む、H3ロケットは一部に設計変更も

- イプシロン6号機の失敗原因は2つに絞り込み、製造・検査データから調査

- イプシロン6号機の姿勢異常は第2段RCSが原因と特定、JAXAが調査状況を報告

- イプシロン6号機に何が起きた? フライト中の姿勢異常により指令破壊を実施

- 次世代の宇宙開発の準備を着々と進めるアリアンスペース