東大など、低分子を用いたアンバイポーラ型半導体材料を開発

2022年12月15日14時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

東京大学(東大)と大阪公立大学(大阪公大)は12月14日、分子量のそろった低分子材料を用いて大気下で安定な、ホールと電子の双方を流すことのできる「アンバイポーラ型半導体材料」の開発に成功したことを発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)の伊藤雅聡大学院生、同・藤野智子助教、同・森初果教授、同・尾崎泰助教授、大阪公大大学院 工学研究科の牧浦理恵准教授、同・武野カノクワン研究員、同・Lei Zhang大学院生(研究当時)、同・横森創研究員(現・立教大学理学部化学科 助教)、産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門の東野寿樹主任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

有機半導体材料は軽量性や柔軟性、溶液加工性など、無機半導体材料にはない優れた点を持ち、フレキシブルデバイスや、低コスト・環境低負荷型の次世代デバイスのための主要な材料として産業利用に対する期待が高まっている。

そうしたデバイスの性能を向上させるためには、層数や接触抵抗を低減させることが重要となる。その鍵を握る次世代半導体材料として注目されているのが、アンバイポーラ型半導体だという。同半導体は、p型とn型のどちらとしても機能する点が特徴であり、これまでに両方の型の半導体を混合した複合材料や、一部のポリマー材料などにおいてこうした特性が見出されている。

しかし、界面での伝導効率が低下してしまうという問題や、さまざまな長さが混在するポリマー材料では構造が乱れてしまうため、性能向上のための構造情報、およびそれに基づいた伝導機構の解明が困難といった課題などがあるという。

そうした中、長さにばらつきのない低分子材料が注目されているが、その主流である「π共役系分子」では、アンバイポーラ型の電荷輸送特性の発現に必要となる電子状態を実現することが難しいとされていた。

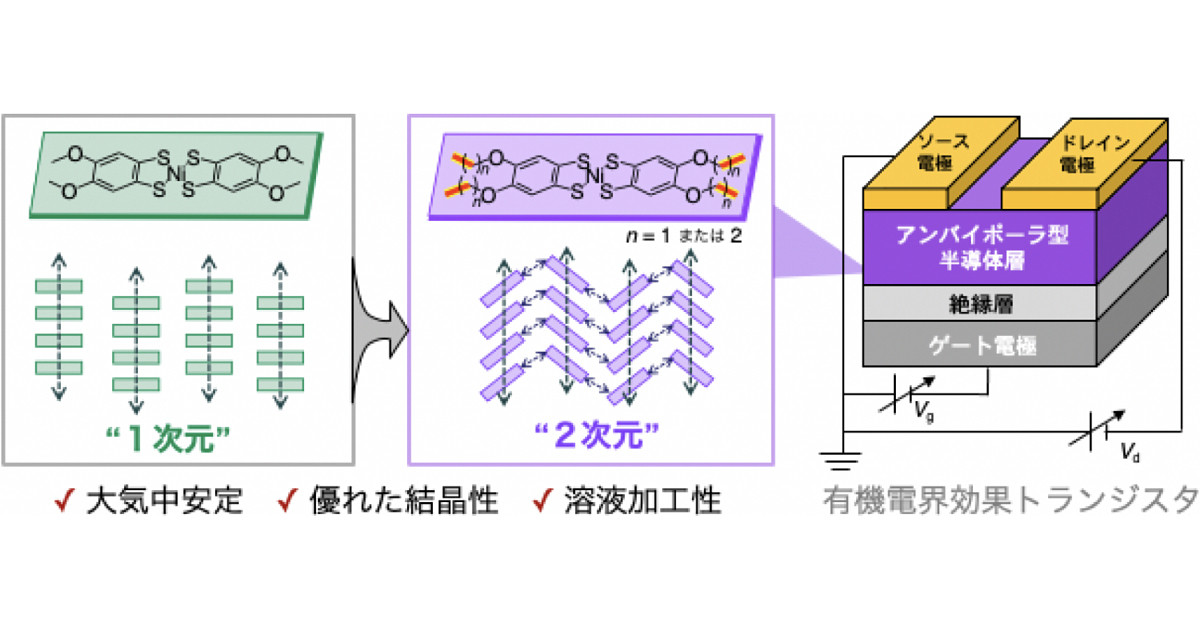

そこで研究チームは今回、d電子を持つニッケル元素を中心に据えた「d/π共役系分子」の示す電子構造が、アンバイポーラ型の電荷輸送特性を発現させるのに理想的であることに着目。d/π共役系分子は、高安定で水・酸素と反応しにくい点に加え、レアメタルに含まれるものの、比較的安価なニッケルを用いて簡便に合成できる点などが特徴であるものの、優れたキャリア輸送特性を示す半導体材料として実現するには、高秩序かつ高次元性の積層状態を可能にする高い結晶性と、優れた薄膜加工性を実現させる高い溶解性という、一見矛盾する性質を両立させる必要があったことから、今回の研究では、こうした条件を満たす新材料をd/π共役系骨格と側鎖の組み合わせの中から探索し、両者を両立させるd/π共役系分子群を見出すことに挑戦。見事、探し出すことに成功したという。

●

また、“予想外”なこととして、側鎖上の炭素の数がわずかに違うことによって、単結晶中での積層構造が劇的に変化することも発見したとする。炭素数が1の置換基を導入したものは、1次元的な積層様式を取るが、炭素数が2もしくは3の置換基を導入したものは、デバイスの安定駆動に有利な2次元的な電子構造を持つヘリングボーン型の積層様式が示されたという。後者の積層様式は、溶液塗布による厚さ数十nmの薄膜においても再現され、高秩序な結晶性薄膜が実現されたとする。

得られた薄膜を半導体層として挿入したFETから、アンバイポーラ型の電荷輸送特性を示すことを確認。その性能の指標となる、キャリア移動度とオン・オフ比のどちらにおいても高い水準が示されたという。これらの性能は、水や酸素を厳しく排除することのない開放環境において示されたものであり、高安定・溶液塗布可能・高移動度の新しいアンバイポーラ型半導体材料を実現させることができたと研究チームでは説明している。