産総研、セシウム原子泉時計と光格子時計でダークマターの探索領域を拡大

2022年12月12日19時25分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

産業技術総合研究所(産総研)は12月9日、セシウム(Cs)原子泉時計とイッテルビウム(Yb)光格子時計の2台の高精度な原子時計を用いて、「超軽量ダークマター」(ULDM)の探索を行い、今回の精度ではその証拠となる「基礎物理定数の変動」を確認できなかったものの、探索領域を拡大することに成功したと発表した。

同成果は、産総研 物理計測標準研究部門の小林拓実主任研究員、同・高見澤昭文主任研究員を中心に、横浜国立大学の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

現在、秒はCs原子と共鳴するマイクロ波周波数(約9.2GHz)で定義されており、Cs原子泉時計によって16桁の精度で実現されている。また光格子時計は、マイクロ波よりも周波数の高い光(約500THz)が用いられており、時間の精度をさらに1~2桁向上できるため、秒の再定義の有力候補とされている。

原子時計の正確さを保証する基礎物理定数は一定不変であるとされているが、原子時計の精度がここまで上がってくると、基礎物理定数の変化を検知できる可能性が出てくると考えられている(仮に変化があったとしても極めて小さいため、日常生活に不都合が生じるような心配はない)。なおこの基礎物理定数の変化については、ダークマターによって引き起こされるとする理論研究がある。原子時計なら、この基礎物理定数の周期的な変動を高感度で検出できる性能があるため、ダークマターの検出において近年注目を集めている。

そこで研究チームは今回、粒子よりも波の性質が顕著に現れるとされるULDMに着目することにしたとする。そして、もしULDMが通常の物質と相互作用すると、微細構造定数や電子質量などの基礎物理定数が周期的に変動する可能性があるという。

この理論に基づき、これまで2台の光格子時計の周波数比から微細構造定数の周期的な変動の探索が行われた先行研究がある。しかし、Cs原子泉時計と光格子時計を組み合わせた探索はなかったという。この組み合わせは、光格子時計のみを用いた探索ではわからない電子質量の周期的な変動に感度があるとする。

ただし、Cs原子泉時計は光格子時計に比べてノイズが大きいため、この組み合わせを活かすには、両方を長期間(例として10日以上)高い稼働率で同時に運転することが重要になる。ところが、光格子時計は大変複雑な装置であるため、長期運転が困難だった。

産総研は、日本の国家計量標準機関であり、国際原子時の校正にも参加している。また、Cs原子泉時計や光格子時計の開発も行っており、中でもYb光格子時計の高稼働率運転の実績は世界トップで、Cs原子泉時計に匹敵する連続運転が可能だという。これにより産総研は、両原子時計を同時に高い稼働率で比較できることから、今回、ダークマターの探索に応用することにしたとする。

●

両原子時計でなるべく長い観測期間を確保するため、測定は2020年11月17日から25日間、2021年8月2日から40日間行われた。2台の同時稼働率はそれぞれ64.4%と74.5%となり、高稼働率の運転に成功したとする。

同データに対して、さまざまな周期を仮定して正弦曲線によるフィッティングが繰り返され、ある特定の周期で大きな振幅が得られるのかどうかという探索が実施されてきた。データのばらつきは、主にCs原子泉時計のランダムなノイズによるものだが、長期運転で得られた大量のデータの平均化により、高い精度で探索を行うことが可能になったという。

研究チームによると、今回の測定データから両原子時計の周波数比が周期的に変動する証拠は得られなかったとする。しかし、両原子時計の長期比較という新手法が用いられたため、周期10日~298日の電子質量の変動がなく、あるとしてもその振幅は15桁目以下という知見が得られたとした。

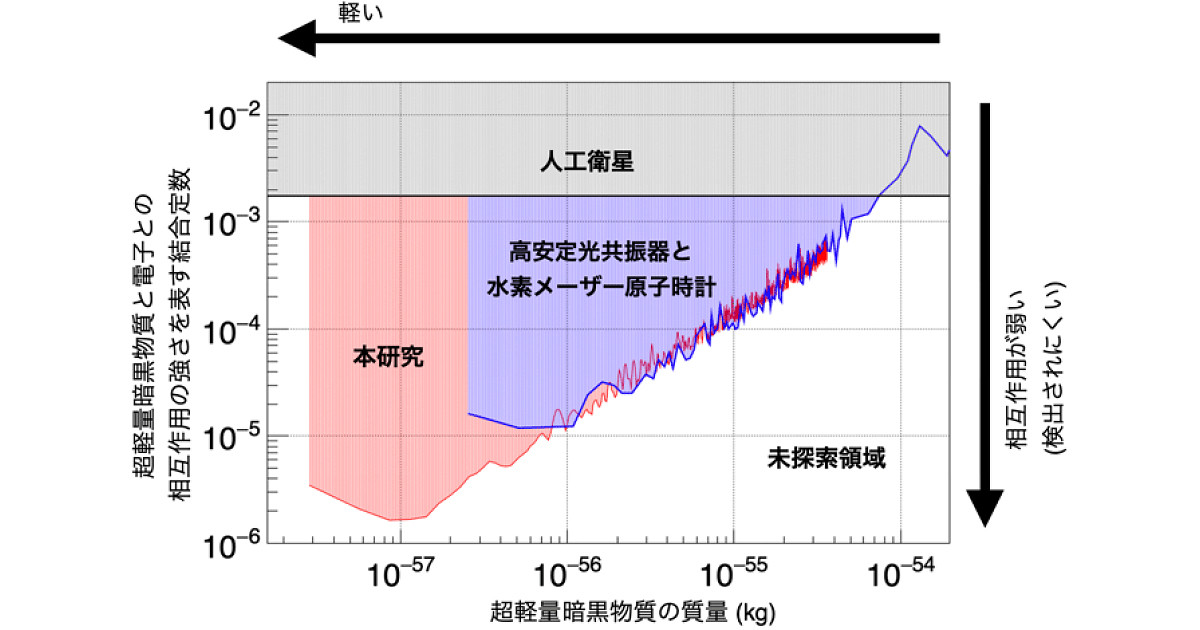

ULDMの理論上では、ダークマターと電子が相互作用すると、ダークマターの質量に比例した周波数で電子質量が変動すると考えられている。この理論を考慮に入れて解析が行われた結果、質量範囲10-58kg~10-56kgにおいて、ULDMと電子との相互作用の強さについて探索領域を広げることに成功したとする。また、今回の長期運転により、先行研究では手が届かなかった非常に相互作用が弱い領域も探索できたとした。

今後、理論のみでダークマターの質量範囲を絞り込むことは困難なため、とにかく実験・観測で未探索領域に踏み込んでいくことが重要とされているという。今回の成果は、原子時計の長期運転が時間標準だけでなく、基礎物理学にも貢献することが示されたとする。

なお産総研は、今後も原子時計の高精度化・堅牢化を進めることで、本来のミッションである国際原子時への貢献を継続しつつ、ダークマターをはじめとする基礎物理学の研究も推進していくとした。

関連記事

- 原子時計でダークマターを検出する新たな探索方法をKavli IPMUが提唱

- 貴金属に富む星の多くは100億年前の天の川銀河の元となった小銀河で形成、東北大などが解明

- すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器PFSがファーストライトを達成

- フェルミ・バブルのガンマ線放射はいて座矮小楕円銀河が起源、Kavli IPMU

- 約120億年前の遠方銀河周辺に存在するダークマター、名大などが検出に成功