『電波少年』土屋敏男氏「ずっと裏切ることをやり続けてきた」 日テレ退社も“欽ちゃんイズム”で精力的に活動へ

2022年12月11日07時00分 / 提供:マイナビニュース![]()

●衝撃を受けた『24時間テレビ』との出会いと別れ

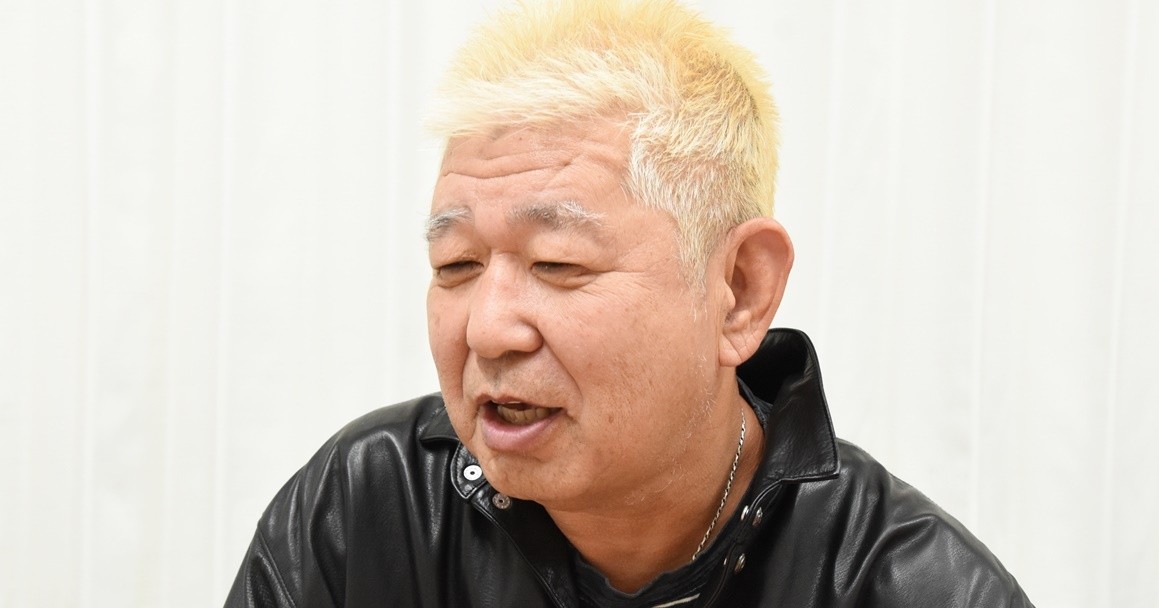

注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、日本テレビの『電波少年』シリーズなどで知られる土屋敏男氏だ。

松村邦洋が「渋谷のチーマーを更生させたい」とその集団に飛び込み、松本明子が「アラファト議長とデュエットしたい」と異国の地で突撃するなど、「アポなし企画」で攻めに攻めていた『電波少年』を作っていた立場から、「コンプライアンス」が叫ばれる今のテレビをどう見ているのか。そのテレビマン人生の原点をひも解くとともに、今年9月で日テレを退社して新たなスタートを切った中での今後の展望など、たっぷりと話を聞いた――。

○■学園祭の「クラブ対抗歌合戦」が原点に

――当連載に前回登場したNHK Eテレ『100分de名著』の秋満吉彦プロデューサーが、「『電波少年』では猿岩石の『ユーラシア大陸横断ヒッチハイク』『なすびの懸賞生活』など、すごくよく覚えています。『電波少年』は、ジャンルとしては「バラエティ番組」なんでしょうけど、僕は、“新しい形のドキュメンタリー”だと当時思っていました。“リアリティショー”という言葉は今でこそ定着して、ありふれた手法となっていますが、当時の日本では誰も試みていなかったのではないでしょうか」とおっしゃっていました。

ありがとうございます。放送文化基金賞の選考委員をやったんですけど、『100分de名著』を見て、「これは面白い!」って一番高い点を付けさせていただいたんですよ。勝手にご縁を感じちゃいましたね。

――そもそも、テレビ業界を目指したのはどういう経緯だったのですか?

大学生の時に、学園祭のコンサート企画みたいなことをやってたんですけど、それまではパッケージでプロに来てもらってチケットを売るというやり方だったんですよ。でも、それじゃちょっとつまんないなと思って。学園祭のときって、一般の学生は休みだと思ってるから、旅行に行ったり実家に帰ったりするんですけど、それは学園祭としてどうなのかなと思って、真面目に“学生による学生のためのコンサート”ってできないかなと「クラブ対抗歌合戦」というのを考えたんです。

僕のいた一橋(大学)って百何十年みたいな歴史がある大学だから、応援部に代々伝わる春歌とか、そういう旧制高校的な伝統があったりするんですよ。そういう外に出ないのも含めてそれぞれのクラブが披露して、どこが一番面白いかみたいなのをやったらいいんじゃないかと。スポンサー集めて優勝賞金10万円にしたら、そりゃもう大金だから、テニスサークルの男子学生がスコートはいてラインダンスしたり、みんな頑張ってやるわけですよ。第1回で素人がやってるから、次の出番のやつが袖に来てないとかバタバタになって走り回ってたんですけど、一番前の客席で見ていた友達に「土屋、ウケてるな」って言われて。それで、兼松講堂っていう1,600人くらい入る講堂で、ドーンってウケて、客席が波打ってる画が見えたんです。これにゾワッとして、「人を楽しませる仕事って楽しい」と思っちゃったんですよね。大学3年で、人を楽しませる仕事って何があるんだろうと思ったら、当時はテレビだった。それで各局を受けて、第一志望でもあったんだけど、日本テレビが受かったんで入りました。

――なぜ日テレが第一志望だったのですか?

当時は大学4年が就活で、11月に試験とかやるんですよ。それに向けて対策をするためにテレビを買って見てたら、『24時間テレビ』の1回目をやっていたんです。当時の感覚でいうと、スペシャル番組でもせいぜい2時間だったから、新聞のラテ欄がドーンと24時間1つの番組っていうのに度肝を抜かれて、「何だこれ!?」と思って。それで見てみたら、1回目だからもうむちゃくちゃで、募金もどうやって集めるかちゃんと決まってなくて、そのうちコーラの1リットル瓶に入れて持ってきてという話になって。

――生放送中にだんだん決まっていくんですか(笑)

そうそう(笑)。いろんなことがどんどん出来上がっていく感じで、原宿から代々木公園をパレードするんだけど、欽ちゃん(萩本欽一)とか大竹しのぶさんとかタモリさんが乗ってるトラックに、お金が入ったコーラの瓶が投げ込まれて、警備もいないからトラックによじ登ろうとする人もいて、もう危なくてしょうがない(笑)。代々木公園に着いたらもう人が押しよせてグチャグチャになって、生放送であの温厚な欽ちゃんが「お前ら押すなー!!」って怒鳴ったり、「この子のお父さんかお母さんいませんか?」って迷子探しやったりして、テレビって面白いなって思ったんですよね。

それで、日本テレビの入社面接を受けるんだけど、20くらいテーブルがあって、後で聞くと、たまたま僕が行ったところの面接官に、『24時間テレビ』の事務局長がいたんですって。そこで、『24時間テレビ』を見た興奮を熱く語ったもんだから、その人がエラい気に入ってくれて、学科試験はボロボロだったんだけど、「あいつ面白いから入れてやれ」と言ってくれたみたいです。

○■ADがBB弾で撃たれてる会社へ

――第一志望の局に入社できましたが、最初の配属はバラエティ制作じゃなかったんですよね。

編成部の配属になったんですけど制作に行きたいから、企画書の募集もしてないのに、毎週1本企画書書いて制作に持っていくっていうのを2年半くらい続けて、百数十本出してようやくパイロット(トライアル)番組として制作できる3本の1本に入ったんです。結局その番組はレギュラーにならなかったんだけど、これがきっかけで制作に異動できました。

――どんな企画だったのですか?

『クイズ明るい家庭』っていう番組なんですけど、スタジオの真ん中に子宮みたいなセットを作って、そこに卵子、つまり子どもの種となる人が、それぞれ得意なジャンルがあって100人くらいいるんです。で、クイズに答えて正解すると性行為したことになって、そこから子どもが授けられる。だから、子どもが増えていくとだんだん有利になっていくというクイズ番組です。

――またすごい企画が通りましたね(笑)

このディレクターをやってくれたのが、後に日本テレビの社長になり、副会長にもなった小杉善信さんで、入社3年目の時から付き合いが始まるんです。

――制作に異動できたものの、配属されたのはワイドショーだったんですよね。

『24時間テレビ』とか『アメリカ横断ウルトラクイズ』とかやりたかったんですけど、行った先は『酒井広のうわさのスタジオ』という番組。当時は梨元(勝)さんとかがいて芸能ネタもやるんですけど、文春が「ロス疑惑」を報じて、ワイドショーもそういうネタをやり始めた頃だったんです。で、アメリカのカーター大統領が来日して、明治神宮で流鏑馬を見るというときに僕が担当で行ったら、取材スペースの最前列には報道がいて、ワイドショーは結構後ろの列。その前に線が引いてあって、カメラマンに「ちょっと5cm出てみよう」って言って出ても気づかれないから、10cm、20cmってどんどん出ていったんですけど、30cm出たところで警備の警察官に「そこ出ないで!」って怒られたんです。その光景が面白くて、「あ、怒られるテレビって面白いな」と思ったんですよ。

これが後に『電波少年』をやるときにつながって、怒られるにはどうすればいいんだろうと考えて、「アポなし」というのを思いついたんです。でも、ただ怒られに行くのは意味がないから、「大臣のイスに座りたい」とか考えて、でも結局松村(邦洋)とあっこ(松本明子)が怒られて帰ってくることになって。だから不思議ですよね、嫌々やっていたワイドショーが、自分がオリジナルの企画を考えるときのヒントになるんですから。

――ワイドショーはどれくらい担当されたのですか?

2年半くらいですね。その頃は番組の仕事でいっぱいいっぱいで企画書を出す暇がなかったんですけど、「お前もそろそろバラエティやってみるか」と言われて、『(天才・たけしの)元気が出るテレビ!!』が立ち上がるときに、ようやくバラエティに行けたんです。あの番組は(制作会社・)IVSテレビの制作で僕は20代のディレクターだったから、そこに出向みたいな形で行ったんですよ。ところが当時のIVSって荒くれ者の集まりで、ADがBB弾で撃たれてるみたいなすごい会社で(笑)

――エラいところに来てしまった(笑)

そこで、(総合演出のテリー)伊藤さんに師事して、鍛えられましたね。

――テリーさんからはどういう教えがあったのですか?

いや、全然何も言ってくれないですよ(笑)。やっぱりこういうのって盗むものなんですよね。その後に欽ちゃんと一緒に仕事をして、僕はこの2人が師匠だと言ってるんですけど、伊藤さんの要素と、欽ちゃんの要素を盗んでくることによって、自分の持ってるものと合わせて斑(まだら)になって、それがオリジナルになっていくと思うんです。なおかつ、伊藤さんと欽ちゃんで同じところがあったら、それが基本なんだと分かるじゃないですか。僕はよく「師匠は2人持て」と言うんだけど、やっぱり1人だと「ミニ◯◯」になっちゃうから、あんまりよくないですよね。だから、古立(善之、『世界の果てまでイッテQ!』など演出)は、ずっと長いこと『電波少年』をやってたから、「五味(一男、『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』『マジカル頭脳パワー!!』など演出)のとこ入れてもらえよ」って言って、『エンタの神様』をやったんじゃないかな。「インタビュー受けるときは、『師匠は土屋だけです』って言えよ」ってくぎを刺しながらね(笑)

○■台本も構成表も出さずに「人間水車」敢行

――入社のきっかけになった『24時間テレビ』は、どのように携わっていたのですか?

1年目は自分で立候補して、「ヤングチャリティーボランティア」って、電話を受ける学生さんたちにお弁当を配ったり、苦情電話の受付みたいなのをやって、ワイドショー制作のときも事前番組で「1リットルのコーラの瓶に何円入る」とか、それが何本分で電動車いすとかお風呂つきバスになるって紹介するのをやってたんですけど、本編で本格的に制作として携わることになったのは、入社してずっと経って、91年に『24時間テレビ』がいわゆるモデルチェンジをしたんですけど、その後にやった深夜枠ですね。

当時、ウッチャンナンチャンの『世界征服宣言』って番組をやってて、内村(光良)がケチで人に金を貸したがらないから、「ウッチャンにお金を借りたい人」を一般募集して、100万円を何人かに貸して、それを『24時間テレビ』の本番でみんな返しに来るかっていう『走れメロス』みたいなことやったんです。それを待ちながら、芸能人同士は信じ合っているのかを検証するといって、出川哲朗を『スーパージョッキー』でやってた人間水車に張り付けて「お前は、あいつの秘密を知ってるだろ」と聞いて「言えない!」ってなると、人間水車を回して拷問するっていうのをやってました(笑)。それを生放送でやってたら、偉い人が来て「土屋、そろそろ止めたらどうだ? ものすごい数の抗議電話来てるぞ」って言われて。

『24時間テレビ』はそれまで全然呼ばれなかったんですけど、モデルチェンジしていろんな人間がいろんなことをやろうということになって、たしか総合演出の五味に頼まれたんじゃないかな。

――でも初期の深夜で、タモリさんと赤塚不二夫さんがSMショーをやったんですよね。

そうそう。その頃は日本青年館でやってて、僕も現場かOAで見て「すごいなあ」と思って、その企画をやった棚次隆さんという人に「あれ、どうやってやったんですか?」って聞いたんです。そしたら棚次さんは、総合演出の都築(忠彦)さんに「この2時間は棚次、おまえ頼むよ」って言われたんだけど、「何やるの?」と聞かれても、「いや、そのうち決めますから」って答え続けて、最後まで秘密のまま本番に入って、途中で妨害が入らないようにホールの鍵を全部かけてやったって話を聞いて。だから、「俺もそれやろう」と思って、五味に「何やるの?」と聞かれても、「いやあ、そのうちそのうち」とか言って、台本も構成表も出さないで人間水車をやったんです。それから、もうお呼びがかからなくなりました(笑)

●「アポなし」で局長に怒られても歯向かったことがターニングポイントに

――先ほども少し話に出た『電波少年』ですが、スタートしたのが92年7月なので、今年がちょうど30周年でした。改めて、今考えるとよくやれてたなと思う番組ですが、危なすぎて社内で止められることはなかったのですか?

始まって1~2カ月くらいですかね、営業局や報道局から制作局に「『電波少年』という番組で土屋がアポなしでやったらしいんだけど、ちょっと勘弁してくれ」と文句が来るわけですよ。で、制作局長が僕を呼んで「おまえ、そんなことやっていいと思ってんのか?」って怒られたんですけど、僕は「じゃあ今週からもう『電波少年』やめましょう。僕、スタッフ連れて引き上げますから、他に好きな番組やってください」って言ったんです。

――すごい! 啖呵切ったんですね。

ひどいでしょう(笑)。そしたら、局長に「おまえなあ、そういうことじゃないんだよ。お前が何やろうが知らないけど、抗議が来て、俺がおまえを呼んで注意して『すいませんでした』って言われたら、『土屋も反省してるようですので』って俺が報告して収まることで、会社っていうのは成立してるんだよ。何をキレてんだ」って言われて、それでも「そんなこと言われたらもう番組できませんから」って返したら、「もういい、帰れ!」ってまた怒られて(笑)

――それでも、結局番組は継続するわけですよね。

僕は意識してなかったんだけど、当時低迷していた日本テレビの中で、若い子たちが見たいと言ってくれる唯一の番組だったので、会社としてはやめたくなかったらしいんですよ。でも土屋があんな態度だから、あいつに言ってもしょうがないってことになって、スパイみたいなプロデューサーがやってきて見張りみたいなことをするんです。でも、こっちは見張りだって分かってるから、そいつには大事なことを教えない。

――『24時間テレビ』の深夜と同じ作戦で(笑)

そうそう(笑)。でも、バレちゃったら、「お前、これ上に言ったらどうなるか分かってんだろうな?」って感じでやっていって(笑)、いろいろトラブルもありながら『電波少年』は進んでいくわけですけど、一応“ネズミを捕るネコ”みたいな形になって、決定的に線を踏み外すことはしないんです。「土屋、ちょっとバカなんじゃないの?」って言われてたのが、だんだん「ギリギリセーフのことをやるやつだ」っていう見方になって、なんとなく認められてきた。そしたら猿岩石(※)が始まって数字がどんどん上がっていくんですよ。

だから今考えると、始めて1~2カ月のときに局長に怒られて「すいません」って謝ってたら、その後に「これやったら、また怒られるのかな」とか考えるようになって、自分の気持ちが折れてたと思います。会社にいると、評価を高くしたいとか、査定を良くしたいとかあるけど、俺の中に全くその価値観はなかった。ただただ自分が面白いと思うことをやれることだけが会社にいることの意味だし、番組を作ることの価値だと完全に吹っ切れたのは、局長に歯向かってぶち抜けることができたからだと思って、あそこがある種のターニングポイントだったと思いますね。

(※)…有吉弘行と森脇和成によるお笑いコンビ・猿岩石による「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」。世帯視聴率30%を超える社会現象になった。

――それができたのは、やはり『元気が出るテレビ』での経験が大きいのでしょうか?

伊藤さんがそういう大ゲンカを局のプロデューサーとしているのを、目の当たりにしてましたからね。(ビート)たけしさんとか演者さんがステージにいるのに、伊藤さんが局Pのとこに駆け上がってきて、「これはやめろ!」「いや、やる!」って睨み合って、収録が1時間くらい止まるんですから。

――たけしさんを待たせて!

そうなんですよ。作り手のこだわり、ある種の狂気って言うんですかね。それは欽ちゃんでも見てきたので、狂気のない作り手の番組なんて面白くないって思い込んでるから、自分の中にも狂気みたいなものをむき出しにしようと、自覚的にやっていたと思います。

○■一番ヤバいと思ったのは「アラファト議長」

――そんな土屋さんの中でも、『電波少年』で一番ヤバいなと思ったのは、何の企画のときですか?

有名なところだとアラファト議長(※)ですかね。想定としては、検問所も越えられないと思ってたんです。観光ビザで入ってるわけだから「バカ言ってんじゃないよ」って怒られて、しょうがないから検問所をバックに松本明子が1人でマメカラ(ハンディカラオケ)で歌うっていうオチのはずだった。でも、検問所は兵士も機関銃持ってやっぱり緊張感もあるし、大丈夫かな?と思って、ロケが終わる予定の数時間後くらいに、日本から現地のホテルに電話をしたんですよ。

僕は担当のプロデューサーの部屋につないでくれと頼んだのに、フロントの人が聞き間違えたのか何か分からないけど、松本明子の部屋につながっちゃって、「土屋だけど」って話したら、「土屋さん! アラファトに会えたんです!!」って言い出すから、現地も暑かったから、完全にこいつイっちゃってるなと思って、「ああ、分かった分かった、ごめんごめん。あとでプロデューサーに俺に電話するように言っといて」って切ったんです。で、プロデューサーから電話かかってきたら「いや、本当に会えたんです!」って言われて、そのときはちょっと信じられないことが起きたと思いましたね。

(※)…松本明子が、パレスチナ解放機構のアラファト議長(当時)と「てんとう虫のサンバ」の「♪あなたと私が~」の替え歌で、「♪アラファト私が~」とデュエットすることを目指した企画

――松本明子さんが『あちこちオードリー』(テレビ東京)に出られてアラファト議長の話をしたとき、「スタッフに『撃たれてもいいよ、当たらなければ』って言われた」とおっしゃっていましたが(笑)

これはねぇ…現地のスタッフが言ってることなんで、分かんないですね。だぶん、松本が膨らませてると思いますよ。哲ちゃん(出川哲朗)が、ボスニア・ヘルツェゴビナの内戦のところに行って、国連の明石(康)さんに明石焼きを食べてもらうというのをやったときの話を、哲ちゃんは他の番組で「『撃たれてこい』って言われた」って話すんだけど、そのときのディレクターに聞くと、「撃たれるかもしれないから気をつけて行けよ」って言ったというんですから。

――本人のアドレナリンが上がって、記憶がヒートアップしているのかもしれないですね(笑)

頭は面白いほうに、面白いほうに記憶を変えていきますからね。でも、何が本当かは分からない。『羅生門』です(笑)

●尊敬する演出家の1人は「やっぱり片岡飛鳥」

――1つのターニングポイントだったという『電波少年』ですが、その経験が後に生きたことは何でしょうか?

『電波少年』をやるときに1つだけ思ったのは、「テレビ史にない番組」、つまり「こんなテレビ見たことない」って番組を作ろうということだったんです。それが当たるかどうか全然分からなかったけど、その前に他局の真似してパクって2本失敗してるということもあったので、せっかく自分が1本やるんだったらという気持ちで、それが「アポなし」とか「猿岩石」になったりするんだけど、このスタイルはずっとつながるんですよね。

ヒッチハイクが当たって「またヒッチハイクか?」と言われれば、なすびで室内モノをやって、「また室内で売れない芸人か?」と言われれば、松本人志でアメリカ人を笑わせに行って、「男ばっかりだ」と言われれば、「15少女漂流記」をやって…と、ずっと裏切ることをやり続けてきたんです。

そうしてるうちにインターネットが出てきて、「なすびは撮影のときだけ1時間くらいしか部屋にいなかった」と週刊誌に書かれて「ふざけんな」と思って24時間生配信をやったんですけど、“見たことのないものを作る”というところの延長線上で、新しいテクノロジーはどんどん使っていきましたね。それが「第2日本テレビ」だったり、CSの「電波少年的放送局」だったり、YouTubeを使った「間寛平 アースマラソン」になって、VR技術が出てきたら「1964 TOKYO VR」をやって、「NO BORDER」っていう3Dスキャナーを使ったエンタテイメントを作ったりするわけなんですよ。

――「オリジナルを作る」というところのこだわりと言えば、当時『電波少年』のパクリと言われたフジテレビの『トロイの木馬』に、強烈な皮肉をお見舞いしたのをすごく覚えています。

あの前に、『愛する二人別れる二人』っていう番組がフジテレビであって、それがヤラセと言われて終わったので、「電波少年的愛する二人別れる二人(やらせなし)」って言って、マジで別れそうな夫婦を1週間か1カ月か部屋に閉じ込めて本当に別れるかどうかってやってみようと放送で言ったんです。そしたら、どこかの記者がフジの記者会見で「こういうのを『電波少年』でやってますけどどう思いますか?」って聞いたら、フジの偉い人が「憧れてるんじゃないの?」って言ったらしいんですよ。それを受けて、「そうなんです。電波少年はフジテレビに憧れてるんです。ですから、来週からこれをやります。『電波少年的トロイの木馬』!」ってやったわけです。もう喧嘩上等番組だったから(笑)

でもフジテレビと言えば、やっぱり『めちゃイケ』はすごいなと思ってました。僕、他人の番組って基本的に見ないんですけどね。『27時間テレビ』(04年)で岡村(隆史)くんが最後にボクシングをやったとき、演出者・片岡飛鳥に対してベストを尽くして応えようとする姿があって、ヘロヘロになりながら前に前に出てパンチを出すときに『愛してるよ! 片岡飛鳥!』って聴こえたんですよ。ここまで関係が濃くなるのかと思って、それはたけしさんと伊藤さんや、(明石家)さんまさんと三宅(恵介ディレクター)さんとはまた違うもので、あれを見たときに「わあ、番組ってここまでできるんだ。俺にはできないなあ」と思ったんです。僕は勝手に売れない芸人を連れてきて、追い込んで追い込んで生きるか死ぬかっていう手法だから愛されないんですよ(笑)。だから、尊敬する演出家の1人は、やっぱり片岡飛鳥って言いますね。

――交流はあるのですか?

やっぱり興味あるから話してみたいんですよ。それで、辞める前にフジテレビに行って2回くらい会って、食堂で2人でしゃべってたら、周りがザワつきはじめて面白かったけど(笑)。春に彼がフジを辞めてからも2~3回会ってます。鎌倉に来て、一緒に飯食ったりして。

――2人ともフリーの立場になったわけですから、何か一緒にやろうみたいな話にはならないのですか?

一緒にやることはないと思いますね、やっぱ合わないから(笑)。手法が違うので、どっちのやり方でやるんだってケンカになる。でも、彼が作るものは気になるし、彼も「『電波少年』のあれってすごかったですよね」って話をしてくれるわけで、演出家同士って話しててやっぱり面白いんですよ。いい年して鎌倉のカフェで延々しゃべってましたから(笑)

○■“出る側”になったきっかけは有吉弘行のひと言

――『電波少年』からブレイクした有吉弘行さんは、今やMCとして各局から引っ張りだこの売れっ子になりましたが、当時の印象はいかがでしたか?

よく「有吉さんを見つけたのは土屋さんでしょ?」とか「やっぱり売れると思ったんですか?」とか言われるんだけど、僕が必要だったのは、半年間スケジュールがあったお笑い芸人2人で、オーディションで「広島から出てきて、東京ドームのゲートの屋根の下で3日野宿したことがあります」と言われて選んだだけだから。まあ、「猿岩石」って名前の付け方も面白いなと思って、多少の直感はあったかもしれないけど、本当にそれだけなんですよ。

それで、ヒッチハイクでユーラシア大陸横断を達成して、帰ってきて大ブレイクして、1年間いろんな番組に呼ばれてるときに、有吉から明らかに「自分たちはここにいるべきじゃない」って嫌々出てるのが分かって、どんどん人気が落ちていってかわいそうだなと思いながら見てましたよ。

――そのときに、土屋さんから何かアドバイスしたことはあったのですか?

いや、なかったです。だから、後に有吉から「土屋さんはあの時何にもしてくれなかった」って言われましたもん(笑)。それは、『電波少年』では制作者とタレントとしてお互い必要な部分だけでやってたから。ただ、あいつはどう思ってるか分かんないけど、ゼロでスタートして、ヒッチハイクで帰ってきてものすごく売れるけど、実力が伴ってないからもう1回ゼロになる。そこから3年くらいほとんど仕事がなくて、上島竜ちゃんとかに面倒見てもらってたんだけど、その間ずっと外に出ないでテレビ見てツッコんでて、そっから内村の深夜番組(テレビ朝日『内村プロデュース』)で「猫男爵」で悪口言ってあだ名付けてみたいなことで今の位置に行くわけじゃないですか。

でも、僕が使った後に1回上がってからゼロに落ちるのと違って、もし最初の売れてない頃からゼロがつながってたら、売れたときを知らないから、そんなにつらくなかったはずなんです。人気があったのに「こいつ、つまんねーんだ」ってみんながどんどん離れていく経験をしてるから、ゼロからもう1回上がっていくときのパワーが違うんですよ。「もう二度とゼロには行きたくない」ってパワーが出て、すごく丁寧に仕事もするから、今の位置があると思うんですよね。考え方によっては、僕が上げてゼロに下がったおかげで今があるから、あいつは僕に感謝すべきだ、なんてこじつけて思ってます(笑)

ただ僕、今こうやって出る側の人間になったじゃないですか。それって有吉のひと言がきっかけだったんですよ。

――どんなひと言だったのですか?

「香港からロンドンまでヒッチハイクで行ってください」って生放送でスタートしたんだけど、そんなことやった人もいないし、本当に行けるかどうかなんて分かんなかったから、当時まだ深センとの国境が香港にあった頃で、その国境に着くタイミングで待ち合わせて、猿岩石の2人と会ったんですよ。「ここを越えると、なかなか引き返すのは難しいぞ。本当に行く気があるんだったらいいけど、もうここ4日くらい野宿してるわけだから、つらかったら俺と一緒に帰ろう」と言うために。

――選択肢を与えたんですね。

勢いでスタートしたものの、何が起こるか分かんないし、本当に死んじゃうかもしれないから、本人たちの「行きます」という言葉がないと、僕も行かせられない。だから、「本当に行くのか、それとも帰るか」と聞いたんです。そしたら、有吉と森脇は「行きます」と言って、検問所を通って行ったんですよ。

そういうことがあって、ゴールして帰ってきたときに「なんで最後まで行ったの?」って聞いたら、あのときの「本当に行くのか、帰るのか」っていう僕の言葉があったそうなんです。何日も何日も野宿してるときに、夜に「明日になったらもうやめよう」って何度も思ったけど、そのときに僕の顔が浮かんで、「お前は自分で『行く』って言ったけど、やっぱりダメだったんだな」と言われると思って、最後まで行ったんだと有吉が言うんです。

あいつはもう覚えてないかもしれないけど、やっぱり「誰が行かせたか」「誰と約束したか」というのが重要なんだと思って、それ以降、ドロンズ、朋友とヒッチハイクをするときに、僕が出てきて「やりますか、やりませんか」と聞いて、「やります」と言ってスタートさせるっていう形が決まりました。それまで僕は一切画面に出てないんですけど、ここから「Tプロデューサー」という名前が付き、なすびにしても全ての企画で僕が出てきて、「アイマスク取ってください」と言って聞くというフォーマットになったんですよね。

――他にも土屋さんとお仕事をしてきたタレントさんで言えば、出川哲朗さんも今の位置になることは、全く想像できなかったですよね。

哲ちゃんは本当にひどいロケをずっとやってきましたけど、『電波少年』の時代からやっていた『イッテQ』の古立という優しい演出家が丁寧に描いてあげたら、そこに年齢を重ねて昔の嫌な感じが抜けてきて、キュートに見えてきたんだと思います。本当に、あの当時は死んでも誰も覚えてないんじゃないかと思っていろいろやらせてたのに(笑)、今やあれだけCMをやるようになって、人ってどうなるか分からないから面白いもんですよね。

●“自分の町”を愛する提案ができる…ケーブルテレビが面白い

――9月末で、長年勤められた日本テレビを退社されました。

60歳で1回定年があって、その後契約形態が変わって「シニアクリエイター」っていうのを5年やって、65歳で終わるはずだったんだけど、現場が「もうちょっとやってくれませんか?」と言ってくれて、66歳まで1年延長されたんです。これで終了ということなんですけど、これからもまだ社外のアドバイザーとして契約してくれて、優しい会社なんです。でも僕がうれしかったのは、昔の功績じゃなくて、今だから必要だと言ってくれること。ネットとかVRとか、新しい技術のコンテンツの蓄積と、それを実際に事業にしてる人がなかなかいないから、そういう人脈や経験が求められたというのが、良かったなと思うんです。

――社外アドバイザーとして、今後日テレにはどう関わっていくのですか?

この前、ウェビナーをやらせてもらって、「これからテレビは生きるか死ぬかの形になるわけだから、めっちゃ面白くなってくる。その中でプレイヤーである君たちが本当にうらやましい」という話をしたんですけど、僕はアドバイザーだから、「必要なときにオファーください。そしたらそこに行ってベストを尽くします。だけど、こっちから『これをやろう』と言うつもりはないです」という受け身の感じですね。ほかにも、『電波少年W』をやらせてもらったWOWOWで新規事業のアドバイザーと、豊田市のケーブルテレビの「ひまわりネットワーク」でもアドバイザーをやることになりました。実はこのケーブルテレビが面白いと思ってるんですよ。

――それはなぜですか?

インターネットができて世界が変わったじゃないですか。それは知識とか意識の部分で、例えばBTSとか韓流ドラマとかガンダムのファンが世界中とつながって、情報のやり取りができるようになった。一方で、人間には肉体というものがあって、そのベースはやっぱり、自分の町になってくるんですよ。僕は15年前に鎌倉に引っ越して、(面白法人)カヤックの柳澤(大輔)くんと「カマコン」っていう地域活性化プロジェクトをやってるんですけど、そうすると住んでいるところで格段にたくさん知り合いができるんです。それまでは会社中心だったんだけど、こうなると“自分の町”って感じがするんですよね。この逃れられないコミュニティを愛する方法ってなかなか誰も提案してくれないんですけど、それができるのが実はケーブルテレビだと思うんです。

――なるほど、地域密着ですね。

ケーブルテレビって市の単位なので、そこに出てくる人間が「どこ中のあいつ」っていう関係になってくるんですよ。そうなると、どこかのラーメン屋が年寄りで辞めようとしてるから、この味を残すために継承できる人を探そうよとか、豊田市出身で吉本の芸人が6~7人いるから、そいつらが自撮りでもいいから「M-1、2回戦行きました」みたいな情報を出すとか、今度公開される映画の主役の向こうでコーヒー飲んでるのが豊田市出身ですとか言われると、地元の人はワクワクするじゃないですか。そういう番組を作っていこうと思ってるんです。

今までケーブルテレビは、お金もないからキー局の劣化コピーみたいなことをやってたけど、出るタレントなんでどうでもいいんだと。豊田市って年に1回大きなお祭りがあって、市民なら誰でも歌える「おいでん」っていう歌で町対抗で踊って、優勝を決めるんです。これが、ケーブルテレビが異常に見られる生中継で、接触率40%というキラーコンテンツなんだけど、年に1回だけじゃもったいない。何連覇してる町はもう練習に入ったとか、2位だった町は有名な振付師を呼んで練習してるとか、いろんな物語があるから、もう1年間レギュラーにして追いかけようと。

――土屋さんがやっていた『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』の「ドーバー海峡横断部」や「芸能人社交ダンス部」だって、本番だけじゃなくて練習からずっと追いかけてたわけですもんね。

そうそう。小学生だったかわいい女の子が「うちの町は1回も勝ったことないから、私がセンターやります!」って言う中学生の物語とか、きっとそういうのがあるんですよ。

――ほかにも、WOWOWさんから引き継いで「みんなのテレビの記憶」の事業を始められています。

僕らの子どもの頃のテレビって、「学校で仲間外れになるから、頼むから見せてくれ」っていうほど、本当に自分の人生の中心だった時期があるんですよ。そのことを、吐き出してまとめたいんですよね。「あの頃あんな番組があったよね」とか書き込んだ感想に対して、「そうそう、それで思い出したんだけどさ」って、ウェブ上でお互いの記憶が増幅されて盛り上がる中で、当事者が出てきて「あれはね…」って交流の場ができるといいなと。で、作り手の人たちの記憶も残すために、一発目は齋藤太朗さんに出てもらってます。『シャボン玉ホリデー』『ケバケバ90分!』をやって、その後『カリキュラマシーン』を自分で作って、『ズームイン!!朝!』『仮装大賞』をやった僕の大先輩なんだけど、僕らが入った頃のテレビ局ってむちゃくちゃだったから、すごい話が聞けると思って。

――さらに、「NO BORDER」は3年ぶりに再演の話があり、「1964TOKYO VR」でも構想があったりと、ますます精力的に活動されていくことになりますね。

欽ちゃんがコント55号から1人でやることになって、当時の(所属事務所・)浅井企画の社長に「俺はコメディアンだから、司会の仕事は受けないでくれ」って頼んだんだけど、司会の仕事しか来なかったそうなんです。しょうがないから司会をやったら、『(オールスター)家族対抗歌合戦』で素人の面白さに気づいて、『スター誕生!』で素人のドキュメント性に気づいて、『欽ドン』『欽どこ』『週刊欽曜日』につながるわけなんですよ。そこで欽ちゃんがよく言うのは、「嫌だなあと思う仕事に運がある」。だから僕も、ニチエンプロダクションに文化人枠で業務提携してくれと言われて契約することになって、「何をやりたくて、何をやりたくないですか?」って聞かれたんですけど、「何でもやるよ」と言ったんです。欽ちゃんイズムで言えば、「これ嫌だな」と思うところに、発見があるかもしれない。そんな気持ちでやっていきたいですね。

――この前、フジテレビの港社長にお話を聞いたら、「70歳になったけど、今の人は8掛けだと思ってるから、56歳の気持ちでやってる」とおっしゃっていました。

なるほど。僕は「マイナス15」って言ってるんですよね。とは言いながら、基本的にやっぱりジジイは次の時代を作る若い人の邪魔をしちゃダメだというのはすごく思ってるので、若いやつが来ないようなケーブルテレビとかでやっていこうと。一方で、50を過ぎてからわりと意識してたのは、1年に1個必ず新しいことを始めるとか、ジジイ・ババアだけで集まらないということ。さっき言った「カマコン」って、これから起業しようと思ってる30代の人とかとフラットに付き合えるので、そういう集団の中で社会とつながるって大事だと思うんですよね。

――金髪にしたのも、結構前ですよね。

白髪になっていくと、鏡見てへこむんですよ。だから金髪にしちゃって、「俺、まだまだ若いじゃん」って錯覚しようと思って。たけしさんも所(ジョージ)さんも松本(人志)もそうじゃないですか。だから、「50代になったら金髪運動」もしていきたいのと、好きなときに死なせてくれっていう「安楽死協会」もやりたい。年寄りが増えて困るんだとしたら、もうこれでいいやって人は「人生の美学として、あと1年だけ生きて終わります」って言えたら、金も全部使い切れるし、自分がどう生きたかという証もちゃんと残せるし、いろんなことが健全にできる気がするので、それもやってみたいことの1つ。若いやつが「安楽死させよう」って言ったら怒られるけど、自分の話だから主張もしやすいかなと思って。

○■ドラマは韓国に抜かれても、日本にはバラエティがある

――ネットを含めいろんなメディアに携わってきた土屋さんですが、テレビの役割というのはどのように感じていますか?

テレビって、やっぱり見たことのないものを見せるものだと思うんですよ。だから『電波少年』で「こんなテレビがあるんだ」ってやってドキュメントバラエティ的な時代の中で、テレ朝の加地(倫三)くんがスタジオでやるんだと言って、ひな壇芸が生まれる(『アメトーーク!』)。そうやって、ある種のアンチテーゼでいろんなものが生まれてくると思うんですけど、最近は「こういうものがウケてる」とか「こういうものがあるから」ってやるようになって、新しいものを見せてくれてワクワクするものじゃなくなってきたんじゃないかと思うんです。だから、日本テレビであれフジテレビであれ、配信路は地上波とかインターネット関係なく、「あそこは見たことのないものを見せてくれるんだ」という発信元である限り、テレビ局の価値はあると思いますね。

それと、映像コンテンツは韓国にこれだけ抜かれたといっても、考え方によってはそれがお手本としてあるわけじゃないですか。Netflixや他のプラットフォームで韓国のドラマがすごく大きな作品になってるけど、日本にはバラエティがある。それはテレビ局中心じゃなくてもいいんだけど、日本のバラエティを世界に出すというのをやってほしいのは、切なる願いですね。

――それこそ『電波少年』の企画は、「懸賞生活」とか世界に通用するコンテンツだと思います。

実際、2000年くらいにアメリカからやりたいってオファーがあったんですよ。でも、「あんな恥ずかしい国辱モノを出せるか」って反対した部長がいたせいで、出せなかったんですよね。そのことを僕は今でも恨んでますけど(笑)、まあ、これも運命だから。

僕は、朋友でヒッチハイクをやって、それを香港でずっと放送してたから、今でもチューヤンは香港で人気者なんですよ。それで、2002年に「15カ国少女漂流記」(※)っていうのをやって、それをネットとかで15カ国でも流してくれって言ったんだけど、うまくいかなかった。だから、20年前から世界でやろうと思ってたんですよね。

(※)…15カ国から集められた少女たちが無人島を脱出する企画

――それこそ「松本人志のアメリカ人を笑わしに行こう」なんて企画もやってたくらいですし。

やっぱりコンテクストとして、日本のバラエティやお笑いは高いレベルだと思ってるんですよ。だから、これを読んでくれている作り手や、これからテレビや映像の作り手になろうと思ってる若い人たちに、どんどんやってほしいですね。

――昨今は「コンプライアンス」が叫ばれ、当時の『電波少年』のようなアポなし企画はできないとよく言われますが、当時から今に至るまで現役の土屋さんから見て、実際に「コンプライアンス」の考え方は変わってきていると感じますか?

変わってきてるでしょうね。原因は複合的だと思うんですけど、1つはインターネットで、抗議やクレームが可視化されるようになったこと。昔なら手紙と電話で、「抗議が何本ありました」っていうのは社内資料だったけど、2ちゃんねるができて、スポンサーに電凸するという手も生まれた。さらに、インターネットが出てきたことによって、テレビが公共性を強く求められるようになったということもあると思います。

それと、こう言ったらちょっとかわいそうかもしれないけど、根性がなくなったというのもあるかもしれない。これは日本全体の問題だと思うんだけど、自分で責任を取りたくない、1つ「×」がついちゃうともう1回浮き上がれないというのがあるから、全部上に相談してOKしたものだけをやろうとする。そうすると、「これはやめとけ」って話になるわけで、これをテレビ局がどんどんやっちゃうと、新しいものが生まれなくなってきますよね。

――局長に歯向かって『電波少年』を続けた土屋さんだからこそ、説得力があります。ご自身が影響を受けた番組を挙げるとすると、何でしょうか?

『アメリカ横断ウルトラクイズ』ですね。やっぱり負けた人が砂漠で歩いて帰らされるっていうあの画は、どこか『電波少年』につながってるところがあると思います。

――『ウルトラクイズ』『元気が出るテレビ』『電波少年』『イッテQ』と、ドキュメントバラエティが脈々と受け継がれているのが、日テレの強さの1つですよね。

日本テレビはドキュメントバラエティが強くて、フジテレビはコントが強いとか言いますけど、日テレでも『シャボン玉ホリデー』とか『ゲバゲバ90分!』とか、白井荘也さんという演出家がやってた『カックラキン大放送!!』とか、スタジオコントを作ってたんですよ。でも、「日本テレビでコントはできない」ってずっと言われてきたじゃないですか。だから、いつ切れちゃってもおかしくないんですよ。

――フジテレビも『新しいカギ』がなかったら、切れるギリギリのところだと言ってました。『イッテQ』の古立さんの次の演出家が継いでいかなければ、いうことですね。

それも自分なりのものを見つけてですよね。だから、『元気』と『電波』が違って、『電波』と『イッテQ』が違うのは、演出家の違いなんですよ。

――いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。最後に、気になっている“テレビ屋”を伺いたいのですが…

テレ東を辞めた上出遼平さんですね。『ハイパーハードボイルドグルメリポート』では「ダメだよ! ヤバイよ!」っていうのをやってたし、本も書いてるし、最近だとナイキの映像を撮ったり、『エルピス』(カンテレ)のエンディングもやってるし、すごいですよね。次回作を楽しみにしてます!

次回の“テレビ屋”は…

元テレビ東京・上出遼平氏

関連記事

- 「バラエティ」土屋敏男×小松純也(前編) 日テレとフジが継いできたDNA

- 『電波少年』伝説のD・〆谷浩斗氏が見る今のテレビ「安全なところで作っていないか」

- 『電波少年』待望の復活のはずが、松村邦洋「安全に生涯を終えたいんで…」

- 有吉弘行、『電波少年』ヒッチハイクのゴールで泣かなかった理由告白

- 日テレ高橋利之氏、コンプラや予算を「逃げ道にしていないか」 “見たことのない”番組作りの意識