原子時計でダークマターを検出する新たな探索方法をKavli IPMUが提唱

2022年12月07日20時42分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

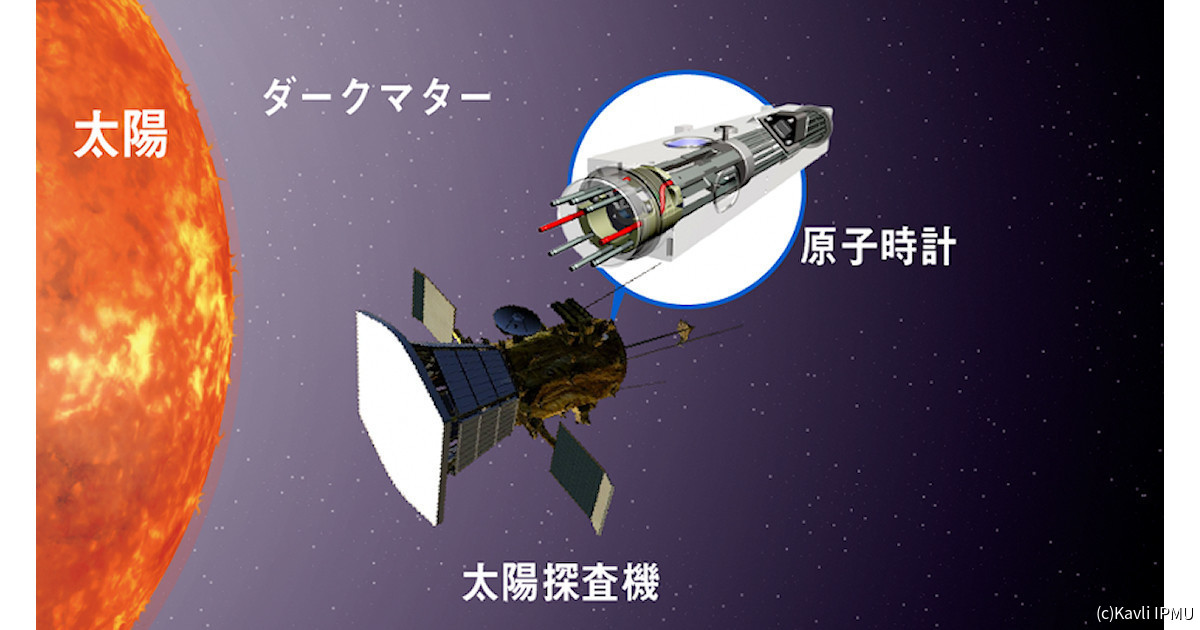

東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は12月6日、水星より内側の太陽に近い領域において、高精度な原子時計を量子センサとして用いて物理定数の振動的な変化を検出することで、「超軽量ダークマター(ultralight dark matter, ULDM)」を検出する新しい方法を提案したことを発表した。

同成果は、Kavli IPMUのジョシュア・イービー特任研究員を中心とする国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

宇宙に存在するすべての物質のうち、我々が何らかの方法で観測が可能な物質はわずか20%弱と見積もられている。残りの80%以上は、通常物質とは重力以外ではほぼ相互作用しないため、長らく正体不明のダークマターだ。これまで長い時間をかけて、数多くの研究者がいくつもの仮説を立て、そして現在進行形のものも含めて数多くの実験によって検出が試みられてきたが、今のところその正体はまったくわかっていない。

ダークマターは極めて希にだが、通常物質と反応する(通常物質の原子核などと衝突する)可能性があるという。そのため、検出にはダークマターの密度が重要性をもつと考えられている。密度が高ければ、それだけ検出器に捉えられる確率が上がるからだ。ダークマターの仮説モデルの中には、場所によって密度に違いがある(特定の場所で高い)とするものもある。

ダークマターの検出において、特に重要なのが原子や原子核を用いた実験的探索だという。その理由は、ダークマターの検出が可能なほど非常に高い感度が達成されているからだ。その例としては、ダークマターの質量が非常に小さい場合に、その物質波としての性質により、自然界の物理定数に振動的な変化がもたらされる場合が挙げられるとする。つまり、電子の質量や電磁気力の微細構造定数などが、瞬間的に極めて微かながら変化するということだ。その結果、原子内部の遷移エネルギーが変化し、現代の技術であればそれを捉えられる精度があるということである。

そうした中、研究チームは今回、ダークマターによる遷移エネルギーの振動的な変化を検出する方法として、特に、水星の軌道(平均公転半径は約5800万km)よりも内側の太陽に非常に近い領域に注目したという。太陽の近傍領域はULDMの密度が非常に高い可能性があり、もしそれが正しければダークマターに対する感度が特別に高くなるからだ。

●

ダークマターによる物理定数の振動的な変化には、原子時計が有効である可能性があるとする。原子時計は原子の遷移エネルギーの周波数を精密に測定することで実現されており、その周囲に存在するULDMがあれば、原子の遷移エネルギーの変動が原子時計の周波数を変化させ、超高精細な時間計測にズレが生じるためだ。なお、太陽近傍のULDMを含めたダークマターの正確な密度は不明だが、比較的低い感度の探査でも重要な情報が得られる見込みだという。

また太陽近傍のULDMの密度分布は、惑星の軌道によって制約されているとする。そのため、惑星軌道による制約がとても小さいと予想される、水星軌道よりもさらに太陽に近い領域で、宇宙船に搭載した原子時計用いて測定すれば、これらのモデルにおけるダークマターの限界を、すぐに世界最高水準で明らかにすることができるとしている。

水星の内側の軌道ということは、当然、太陽からの膨大な熱エネルギーや強力な放射線などに耐える必要があるが、そのための技術はすでに実現されている。その証が、NASAが2018年に打ち上げて現在運用中の太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」だ。同探査機は耐熱シールドを備え、2022年2月には100万℃もある太陽大気のコロナをかいくぐって、太陽半径の約12倍しかない853万キロ以内という、探査機史上で最も太陽へ接近した記録を樹立。つまり、同探査機と同レベルの耐熱機構を備えた探査機に原子時計を搭載して太陽近傍軌道に投入すれば、ULDMを検出できる可能性があるということだ。

そして搭載する原子時計には、近い将来の実現が期待されている100京分の1または1000京分の1という極めて高い精度が求められる。このレベルの原子時計を宇宙に打ち上げて測定することができれば、今回の提案のような実験の発見範囲が飛躍的に拡大していくことになるという。

また研究チームは、宇宙における原子時計を用いた測定には、ULDMの探索以外にも多くの成果を期待することができるとする。その一例に、物理量の精密測定による等価原理の検証がある。さらに、宇宙で原子時計の測定を行うことで、地上も含めた原子時計のネットワークを構成することによる多くの物理的成果を期待できるとした。

関連記事

- ダークマター観測の国際共同最新実験「XENONnT」、初観測結果を報告

- すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器PFSがファーストライトを達成

- 国立天文台など、M87ジェットの速度分布を説明する新たな仮説を提唱

- 東大、「高速電波バースト」の出現銀河の特異性を発見

- フェルミ・バブルのガンマ線放射はいて座矮小楕円銀河が起源、Kavli IPMU