信大など、太陽フレアに伴う11年周期での宇宙線変動を南極・昭和基地で観測

2022年12月02日16時59分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

信州大学(信大)、国立極地研究所(極地研)、名古屋大学(名大)の3者は12月1日、南極・昭和基地に設置した中性子モニターおよびミューオン計を用いて、太陽面爆発に伴う2021年11月の宇宙線減少の観測に成功したことを共同で発表した。

同成果は、信大理学部の宗像一起特任教授、極地研の片岡龍峰准教授、名大宇宙地球環境研究所の徳丸宗利教授らを中心とした、約30名の研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

地球に到来する宇宙線は、太陽活動の11年周期に応じて10%ほど変動している。さらに、太陽フレアに伴うコロナ質量放出や、その磁場構造による影響を受けても変化することが知られていた。つまり、宇宙線が減少する様子を詳細に調べることで、太陽~地球間を進んでくるコロナ質量放出の大規模な磁場構造についても知ることができ、いわゆる宇宙天気予報にとっても大きなメリットを得られるということだ。

宇宙線(一次宇宙線)は地球の大気と衝突することで、ミューオン(二次宇宙線)や中性子として降り注ぐ。要は、地上で中性子やミューオンを測定することで、間接的に一次宇宙線の観測を行うことが可能だ。

ミューオンと中性子の地上での観測は、「汎世界的ミューオン観測網計画」や「宇宙線地球号計画」などのプロジェクトにより、全球規模で行われている。これらのプロジェクトは、地球全体を全天周の観測計として用いることで、宇宙の全方位から地球にやってくる宇宙線を精確に観測することが目的だ。

ミューオン計は、中性子モニターより4倍ほど高いエネルギーの宇宙線を観測できるため、両者のデータを一緒に解析することにより、宇宙線減少や「宇宙線の風」のエネルギー依存性を調べることができる。ただし、ミューオン計と中性子計で宇宙の同じ方向から飛来する一次宇宙線を観測するためには、宇宙線計を極地に設置する必要があるという。これまではそうした観測点が少なかったことから、2018年に南極・昭和基地に両観測装置が設置され、同地点・同時観測がスタートしたのである。

●

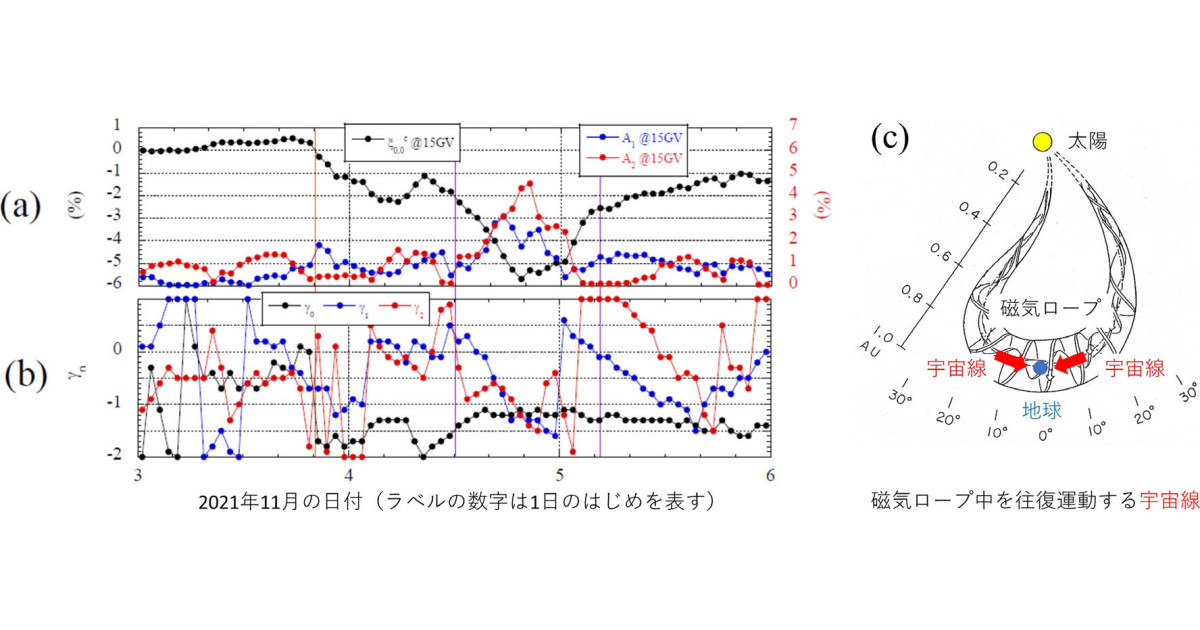

そして2021年11月3日から5日にかけて、太陽フレア(太陽面爆発)に伴う激しい宇宙線変動が生じ、昭和基地でもその変動を観測することに成功したという。太陽風速度が「衝撃波」を境に急上昇し、「磁気ロープ」が観測された期間に、宇宙線が減少する様子が確認された。

さらに、この宇宙線減少の全体像を把握するため、昭和基地だけでなく世界各地の21の中性子モニターと69のミューオン計のデータも解析がなされた。宇宙線減少と宇宙線の風をモデル化して、合計90の宇宙線計データの期待値を求め、それらが観測結果にもっとも良く合うようにモデルの最適化が行われた。

宇宙線の風として一方向流と双方向流の2つを仮定して、最適化されたモデルで得られた宇宙線減少と宇宙線の風の強さがグラフ化された。すると、宇宙線が2段階で減少している様子や、磁気ロープの中央付近で宇宙線の風の強さが大きくなっていることが判明。特に、磁力線に沿う2方向から吹く宇宙線の風(双方向流)が極端に強く、その強さは宇宙線減少の大きさに匹敵していることも見て取れるとした。

宇宙線減少と宇宙線の風のエネルギー依存性を示す「べき指数」のグラフも作成された。同指数がマイナスの場合、宇宙線減少や宇宙線の風の強さがエネルギーとともに減少していることを意味するという。同指数も激しく変動しており、そして宇宙線の風の強さが大きくなっているときに、同指数が宇宙線減少と同じおよそマイナス1に近づいていることが確認された。これは、宇宙線減少や宇宙線流の強さが、エネルギーにほぼ反比例していることが示されているとした。

これらのことは、強い双方向流は、宇宙線の多い領域から磁力線に沿って流れ込んだ宇宙線が、磁力線に沿って往復運動しながら磁気ロープ内に閉じ込められた結果生じたことを示しているという。同現象は人工衛星などで観測される低エネルギー粒子では知られていたが、地上で観測される高エネルギー粒子で、今回のように強い双方向流が確認されたのは初めてのこととしている。

昭和基地に設置された両観測装置は、宇宙の同じ方向を同時観測できることから、観測方向の違いを気にせず、観測エネルギーの違いによる差のみを見ることが可能だ。上述したモデルは、昭和基地の両装置の観測結果を良く再現しているという。2つのカーブの間隔が変化しており、それはエネルギー依存性が激しく変化していることを明瞭に示しているとする。

研究グループは現在、これらの宇宙線計の観測性能を向上する計画が進行中であり、今後の観測が期待されるとした。

関連記事

- 京大、ティコの超新星残骸において数年で急速に増光・加熱する構造を発見

- 「中国宇宙ステーション」完成へ - 人類の新たな前哨基地、その期待と懸念

- 早大、銀河宇宙線の陽子の10TeV領域でエネルギースペクトル軟化を観測

- 実験室で「宇宙プラズマ衝撃波」を生成、青学などが大型レーザー活用で実現

- 約120億年前の遠方銀河周辺に存在するダークマター、名大などが検出に成功