国立天文台など、M87ジェットの速度分布を説明する新たな仮説を提唱

2022年11月30日18時49分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

国立天文台VERAプロジェクトは11月29日、楕円銀河M87の中心に位置する大質量ブラックホールから噴出するジェットの速度分布を説明する新たな仮説として、「低速で回転するブラックホール磁気圏」を提唱したことを発表した。

同成果は、工学院大学の紀基樹客員研究員、国立天文台 水沢VLBI観測所の秦和弘助教、愛知教育大学の高橋真聡教授、東京大学の川島朋尚ICRRフェローに加え、韓国天文研究院、韓国・延世大学、上海交通大学らの研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

M87銀河はおとめ座の方向、地球から約5500万光年の距離にあり、その中心に位置する大質量ブラックホールは、史上初のブラックホールシャドウの観測が行われたことでも知られる。そのM87が噴出するジェットについて、日韓合同VLBI観測網(通称KaVA)を用いた大規模観測プログラムは2020年に、その詳しい速度分布を発表。その結果、「ジェット加速の開始位置が、先行研究の磁気流体ジェットの数値シミュレーションから予測される位置よりも、10倍ほど下流側にある」という理論と観測との食い違いがあることが示されていた。そこで研究チームは今回、この食い違いを緩和するため、「低速で回転するブラックホール磁気圏」という新たなシナリオを提唱することにしたという。

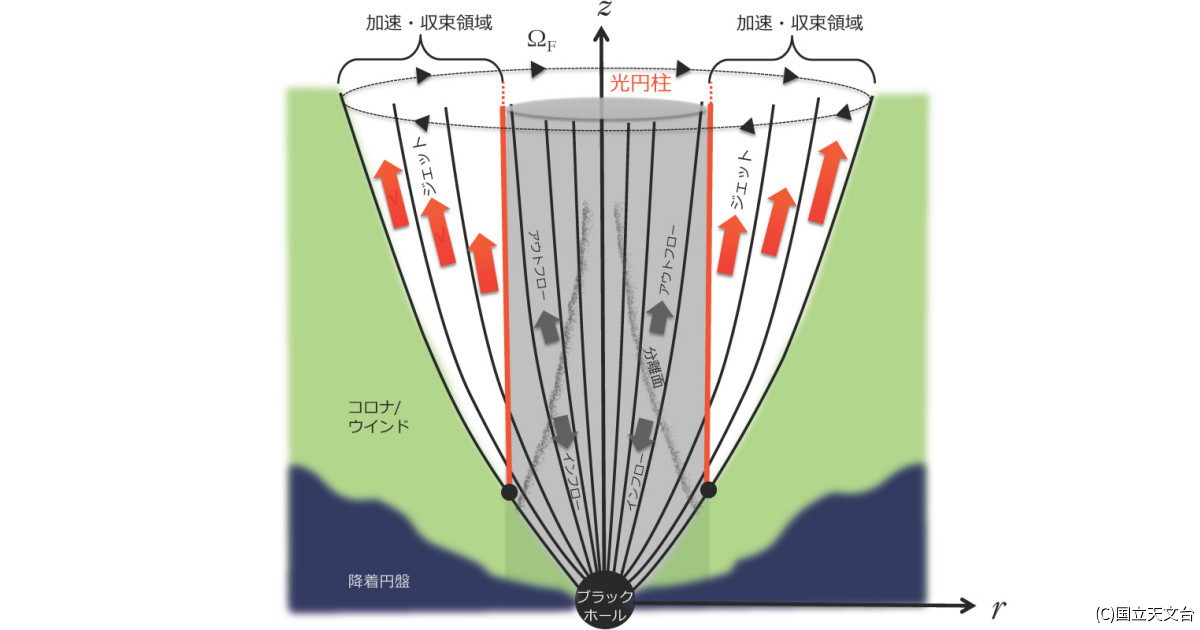

ジェットの中で磁力線と共回転するプラズマ粒子は、磁力線の回転速度が光速に達する「光円柱」と呼ばれる円柱表面まで達すると、遠心力で外側にスライドして光円柱表面から飛び出し、光円柱の外側でジェットの加速が始まるとする。そこで新たに考え出されたのが、「太い光円柱」というアイディアだという。

磁気圏の回転角速度が遅くなると、それに反比例して光円柱半径が太くなり、ジェット加速の開始位置は下流側にずれる。KaVAによる観測結果と理論モデルを比較した結果、先行研究の磁気流体ジェットモデルの数値シミュレーションで予測されているよりも、磁気圏がおよそ10倍の低速で回転する場合、ジェット加速の開始位置は10倍ほど下流側にずれ、KaVAで観測されているM87ジェットの速度分布を説明できることが判明したという。

●

ジェットの加速機構については、1977年に提唱されたブラックホールの回転エネルギーを利用したシナリオが有望視されているという。提唱者らの名を冠した「ブランドフォード・ナエック機構(BZ機構)」は、いわば「ブラックホールのスピンによる回転式発電機」のような仕組みだと考えられるとする。

BZ機構で駆動されたジェットの持つパワーは、ブラックホールの回転角速度と磁気圏の回転各速度の差分と、事象の地平面における磁場強度の2乗の積に比例する。つまり、(1)ブラックホールの回転角速度、(2)ブラックホール磁気圏の回転角速度、(3)事象の地平面を貫く磁場強度、の3つの量がジェットのパワーを決めているとしており、今回の研究では、(2)を推定することに成功した形となるとする。また、先行研究で推定されているジェットパワーの値を用いて(3)の推定も行われたところ、高強度の磁場が事象の地平面を貫いていることが示唆されるともしており、研究チームでは、M87ジェットの加速機構の理解を深める新しい知見が得られたとしている。

関連記事

- 国立天文台など、クェーサーが噴き出すジェットの詳細観測に成功

- 東北大、電波ジェットへのプラズマ供給機構を説明する理論モデルを構築

- ブラックホール撮影はまだ先? 独立研究チームが「写ってない」研究結果を発表

- ブラックホールの撮影 - 国立天文台などの国際チームが成功

- EHTプロジェクト、M87銀河のブラックホールの極近傍で電波の偏光を観測