NIMS、気体を流入させるとその性質に応じて構造色を発するデバイスを開発

2022年11月29日18時15分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

物質・材料研究機構(NIMS)は11月28日、気体を流入させるとその性質に応じて発色する簡易デバイスを設計・作製し、気体を色によって識別できることを実証したと発表した。

同成果は、NIMS 機能性材料研究拠点 嗅覚センサグループの柴弘太主任研究員、米・ハーバード大学のデビッド・A・ワイツ教授、米・コネティカット大学のルイ・サン教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、「Advanced Science」に掲載された。

気体は無色透明のものが多く、さらに異なる気体であってもその屈折率がそれぞれ非常に近い値であるため、認識可能な光の屈折が起こらないことに起因している。自由空間における気流を可視化するための手法はいくつか存在しているが、高価で特殊な装置が必要だったり、前処理を行う必要があったり、可視化が限定的だったりするなど、容易ではない。

このように、元々見ることのできない気体やその流れを見えるようにすること自体が困難であり、これを任意の気体に対して行った上でその分析まで達成できる手法を開発するのは、きわめて挑戦的な課題だという。

こうした手法を高価で複雑なセットアップを用いず、簡易なものとして開発できれば、気体を画像化して分析する各種計測技術をはじめ、これまでにない応用など、さまざまな可能性が拓けることが期待されるという。そこで研究チームは今回、構造色に基づく気体可視化・識別デバイスの作製を行うことにしたという。

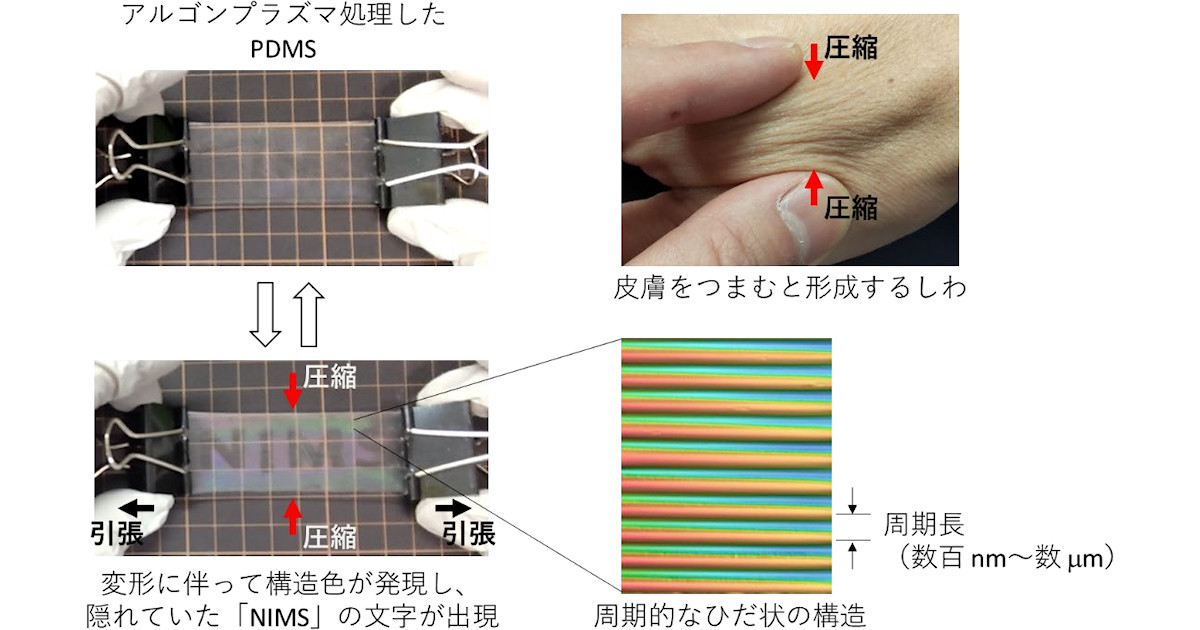

今回の研究では、「ポリジメチルシロキサン」(PDMS)という柔軟な材料を薄い板状に成形し、その片面の一部に対してアルゴンプラズマ処理を実施。その後に、ガラス基板上に貼りつけるだけという簡易な方法により、構造色による可視化が実現された。

●

アルゴンプラズマ処理はPDMS内部の架橋を促進し、その最表面には、未処理のPDMSと比較して数百倍以上も硬い膜を形成することになる。この上下に硬さの大きく異なる二層構造に圧縮力が印加されると、最表面が特異的に変形し、周期的なひだ状の構造を形成。そのひだ状構造の周期長が可視光の波長(380~780nm)に近い値(数百nm~数μm)を取るため、構造色が発現するという。

今回のデバイスは、気体の流入によって構造色を発現させるために、ある工夫が施されているという。アルゴンプラズマ処理したPDMSの表面とガラス基板を完全に密着させておき、そこをこじ開けるようにして気体を流入させたときに、気体の通過部分のみが変形(圧縮)するように設計されている。

より具体的には、アルゴンプラズマで処理した部分以外を、すべて不可逆にガラスと接着することで、流入させた気体がアルゴンプラズマ処理部分のみを最大限に変形させ(処理部分のPDMSの外壁側は伸張するので、内壁側は圧縮される)、これに伴って構造色を発現させるという仕組みだとする。

この変形は、温度一定という条件では、流れ由来の圧力という物理現象に依存するため、いかなる気体が通過しても生じるという。つまり、原理的にはあらゆる気体の識別が可能となると研究チームでは説明しているほか、気体の流入を止めれば、PDMSは元通りガラスと密着して色が完全に消えるため、オンオフ可能なディスプレイ技術に応用できる可能性もあるという。

なお、今後については、環境ガスや生体試料など、近年関心の高まる測定対象の識別を究極的な目標に据え、それに向けたデバイスの感度向上・最適化に取り組むことを考えているとしているほか、画像認識や機械学習などの解析手法と組み合わせた識別技術の確立や、CCDなどを用いた簡易構成の小型デバイス作製についても検討していく予定としている。

関連記事

- 「磁気的な悪魔の階段」の手前に磁気的に隠れた状態が存在、東大が発見

- 中部大など、温度差が関わる謎の「クヌッセン力」の発生メカニズムを解明

- チタンを活用した電源不要の超高真空ゲッターポンプ、原子力機構などが開発

- 都立大、有機物の細いヒゲ状の「ウィスカー結晶」の成長メカニズムを解明

- IHIが液体アンモニア100%燃焼発電に成功、燃焼時の温室効果ガスを99%以上削減