国立天文台など、クェーサーが噴き出すジェットの詳細観測に成功

2022年11月24日16時35分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

国立天文台(NAOJ)と東京大学は11月21日、アルマ望遠鏡をはじめとする国際的なVLBIネットワークによる観測を実施し、最深部から母銀河を越える先端部に至るまで、多様な空間スケールに渡って、クェーサー「3C 273」から噴き出す「ジェット」の形状を詳しく調べた結果、その絞り込まれている様子を捉えることに成功したほか、それがブラックホールの重力が支配する領域を超えるほど遠方にまで及んでいることを発見したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の沖野大貴大学院生、米・マサチューセッツ工科大学 ヘイスタック観測所の秋山和徳主任研究員、同・Lynn Matthews主任研究員、NAOJ 水沢VLBI観測所の本間希樹教授/所長、NAOJ アルマプロジェクトの永井洋特任准教授らに加え、工学院大学、八戸工業高等専門学校、新潟大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

宇宙のほぼすべての銀河の中心には、太陽の数100万倍から100億倍ほどの大質量ブラックホールが存在するとされる。天の川銀河の中心に位置する「いて座A*」は現在は比較的静穏だが、中には大量のガスを飲み込むことで激しく活動している大質量ブラックホールもある。そうした大質量ブラックホールが中心部に位置する銀河の中心核は「活動銀河核」と呼ばれ、中でも可視光で強い輝きを見せるものとしてクェーサーが知られている。

活動銀河核やクェーサー(の中心の大質量ブラックホール)の中には、強力なプラズマ流であるジェットを両極方向に噴出しているものがある。ジェットはそのプラズマ流が細く絞られることによって、ほぼ光速にまで達し、ときには母銀河の外側にまで到達し、周辺環境にまで大きな影響を与えていると考えられている。

このジェットについては最初の発見から100年ほど経つが、まだ謎が多く、どのようにして、またどこで細く絞られるのか、その形成メカニズムは完全には解明されていない。そこで研究チームは今回、地球に最も近く、ジェットの観測に適しているとされる、おとめ座の方向に位置しているクェーサー「3C 273」を詳細に観測することにしたという。

●

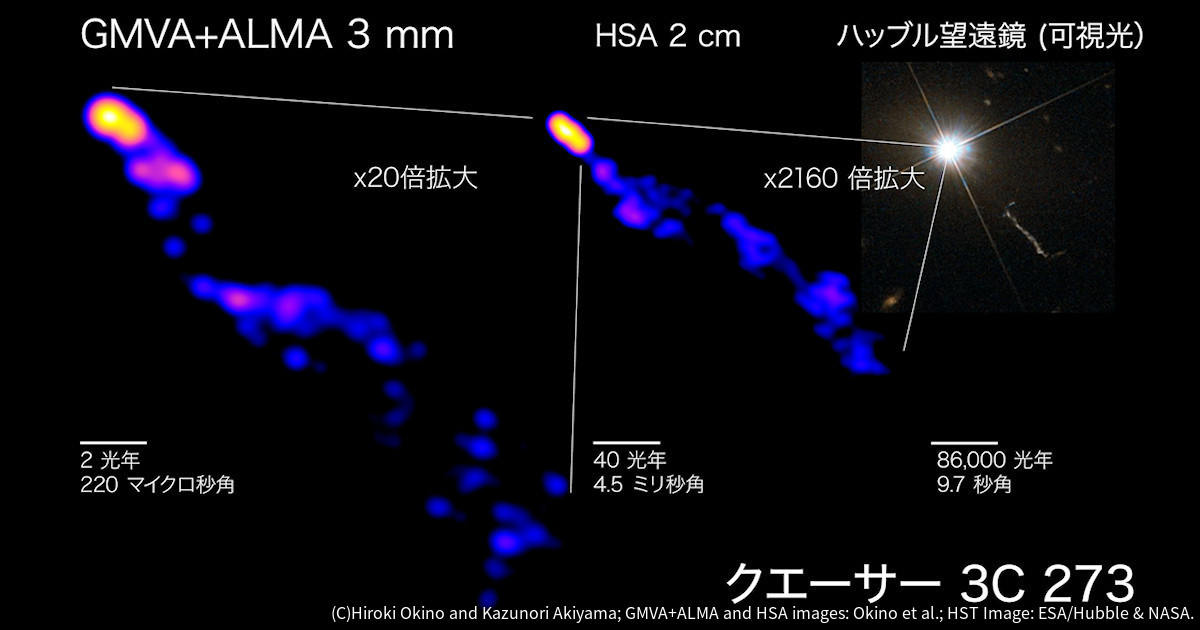

今回の観測は、M87やいて座A*のブラックホールシャドウの撮影を行ったイベントホライズンテレスコープ(EHT)の観測と同様に、国際ミリ波VLBI観測網(GMVA)と、アルマ望遠鏡(ALMA)を組み合わせた国際的なVLBIネットワークによって実現した。それに加え、3C 273のジェット全体の形状を測定するため、欧米の高感度VLBI観測網(HSA)による多波長観測も実施され、ジェットの撮影が異なる空間スケールでもって行われた。観測時期は、EHTのブラックホールシャドウの撮影と同時期の2017年のことだという。

今回の観測では、クェーサーから噴出するジェットの最も内側の領域を初めて捉えることに成功したほか、噴出するプラズマ流の開口角が中心から広範囲に渡って徐々に狭まっていき、細く絞られていくことも発見。ジェットの絞り込みが起きている領域は、中心の大質量ブラックホールの重力が影響する領域を超え、遥か遠方にまで続いていることが明らかにされたという。

なお、今回のようなジェットの絞り込みは、これまで近傍のより暗く活動度の低い大質量ブラックホールにおいて発見されてきたというが、活動性のまったく異なる大質量ブラックホールで、なぜ同じようにジェットが絞り込まれるのか、今回の観測で新たな謎が浮かび上がったと研究チームでは説明している。

また、今回の成果については、さまざまな大質量ブラックホールから噴出するジェットの絞り込過程の解明に向け、新たな扉を開いたとしているほか、今後のEHTによるさらに高い周波数帯での観測により、遠方のクェーサーやほかの大質量ブラックホールの詳細な構造を調べることが可能となるとしており、今後も各国の研究者と協力しつつ、世界中の望遠鏡や最新の技術を駆使してブラックホールやジェットの謎に迫っていくとしている。

関連記事

- クェーサーの明るさの時間変動は特定の輝線の強さと相関している、京大が発見

- 信州大など、クェーサー周辺の銀河間ガスの電離レベルが偏っている理由を解明

- 工学院大など、最強のクェーサー近傍に暗く淡い電波を放つ天体を発見

- 131億光年かなたに大質量ブラックホールへと成長中の候補天体を発見

- Kavli IPMUなど、すばる望遠鏡などを用いて「二重クェーサー」を発見