恐竜から鳥類への進化の過程での羽ばたき飛翔の起源の高精度推定に前進、名大

2022年11月21日20時14分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

名古屋大学(名大)は11月17日、鳥類の胸部にある、体幹と翼の根本をつなぐ「烏口骨」(うこうこつ)の強度が、鳥類の多様な羽ばたき方を反映していることを示したと発表した。

同成果は、名大 環境学研究科の明田卓巳大学院生、名大博物館の藤原慎一講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、生物を解剖学的に理解することを目的とした関連分野を扱う学術誌「Journal of Anatomy」に掲載された。

鳥類は、恐竜から進化するどこかの段階で、揚力を得るための翼と、推進力を得るための羽ばたき能力を獲得していったと考えられている。翼を獲得していく進化の様子は、化石記録から明らかになりつつある。それに対し、羽ばたき運動がいつ頃行われるようになったのかはまだわかっていないという。

化石種の羽ばたき能力を復元するには、化石に残る骨から情報を得る必要がある。従来の研究では、主に肩関節の形状や胸部骨格の形態から、化石種の羽ばたき能力の推定が試みられてきた。しかし、それはどちらかというと定性的な指標であり、数量を用いた定量的な指標とはいえなかったことから、正確な羽ばたき能力の復元には至っていなかったとする。そこで研究チームは今回、鳥類の羽ばたき能力の新たな指標として、烏口骨の強度に着目することにしたという。

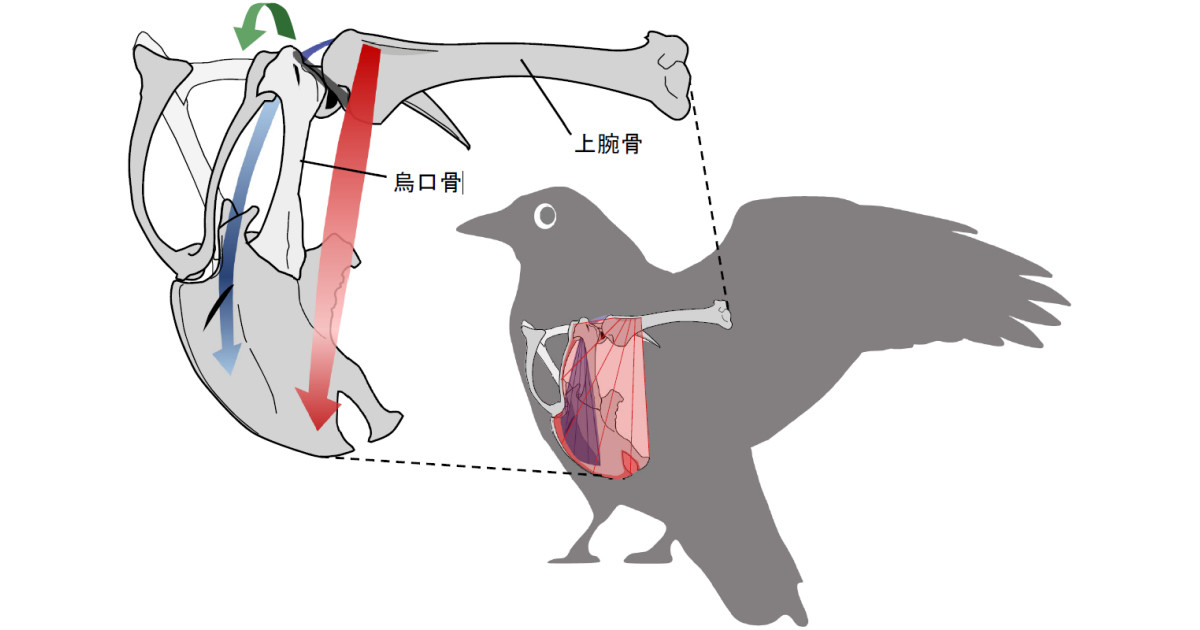

鳥類の羽ばたき運動は、主に翼の打ち上げを担う「烏口上筋(ササミ)」と、翼の打ち下ろしを担う「胸筋(胸肉)」が交互に収縮することで行われる。どちらも胸部骨格から始まり、翼の付け根である上腕骨につながる筋肉である。

羽ばたいている間、両筋肉は繰り返し収縮するため、そのたびに翼を胸部骨格の方へ引きつける力が働く。このとき、烏口骨は「突っ張り棒」の役割を果たし、力強い筋肉が骨を曲げようとする負荷に耐える役割を果たす。そのため、羽ばたき能力のある鳥類の烏口骨は、羽ばたき運動による筋肉の動きに耐えるだけの十分な強度を持つことが考えられるとする。

今回の研究では、骨の強度評価に用いられる、柱状構造を曲げようとする力にどれだけ耐えられるかを示す柱状構造の「断面係数」が用いられた。鳥類209種220個体の標本が調べられ、体重に対して烏口骨の強度がどれだけ強いかの比較が行われたところ、鳥類の羽ばたき方の違いを反映していることが判明したという。

●

具体的には、羽ばたき能力のある鳥類では、羽ばたき能力のない鳥類に比べて、烏口骨の断面係数強度が有意に大きかったとする。これは、鳥類が翼の力強い羽ばたきによって自身を推進させるためには、十分な強度の烏口骨が必要であることを示しているとする。

さらに、鳥類のさまざまな羽ばたき方に合わせて烏口骨の強度も変化することも確認された。たとえば、アホウドリやコンドルのように頻繁に「滑翔」(上昇気流などを利用して羽ばたかずに高度を維持して飛ぶこと)する鳥類は、「羽ばたき飛翔」(鳥が翼を羽ばたかせて飛ぶこと)する鳥類よりも烏口骨の強度が高いことがわかった。

彼らは、胸部骨格や上腕骨の形態により、ほかの鳥類に比べ、羽ばたき筋による力の向きが、より内側に向いている傾向にあるという。この力の向きの変化は、烏口骨にかかる曲げの負荷を増大させるが、そのことが、滑翔する鳥類の烏口骨の強度を高める要因の1つになったことが考えられると研究チームでは説明している。

また、ペンギンやウミガラスのような水中遊泳を行う鳥類の烏口骨は、羽ばたき飛翔する鳥類のそれと同様の強度を示すことも確かめられた。水は空気の約800倍の密度であるため、水中で推進するには、より強い力で羽ばたく必要があるという。

一方で彼らは、遊泳時のみ翼を折りたたんだり、進化でヒレ状の小さな翼を獲得したりすることで、翼にかかる抵抗を減らしているため、体サイズが同じである場合、水中遊泳する鳥類と羽ばたき飛翔する鳥類では、羽ばたく力は結果的に同様であることが予想されるとしている。水中遊泳する鳥類の烏口骨の強度が、羽ばたき飛翔する鳥類と同様になったのは、このことが影響していることが考えられるという。

このように、烏口骨の断面係数は、その鳥類の羽ばたき方がある程度反映されており、これにより、烏口骨の強度が、羽ばたき能力の強力な指標となることが示されたとする。

なお、今回の研究で得られた指標は、化石鳥類の羽ばたき能力を、より確からしく復元するものとして有効だといえるという。この新しい指標を用いて、進化のどの段階で力強い羽ばたき能力を得ることができたのかを明らかにすることができれば、鳥類の羽ばたき飛翔の真の起源を明らかにすることができると期待されると研究チームでは説明している。

また、コウモリや絶滅したは虫類である翼竜など、ほかの飛翔性の動物にも、羽ばたき運動による筋肉の動きに耐える骨があるはずであり、今回の研究の着眼点は、鳥以外の羽ばたき能力を評価する際にも、有効となるだろうともしている。

関連記事

- 福井県立恐竜博物館、長崎市のティラノサウルス科の新たな歯の化石を公開

- 早大ら、歯の化石に残された摩耗痕の3D分析により竜脚類恐竜の食性を解明

- 【発見】世界最古級の魚竜化石-東京都市大学ら

- 北海道で見つかった新種の恐竜化石、「パラリテリジノサウルス・ジャポニクス」と命名

- 鹿児島県長島町で多量の恐竜化石が発見、重要なボーンベッドの可能性 都市大など