ミニチュア太陽フレア、九大がレーザーを用いた実験で生成することに成功

2022年11月17日18時28分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

九州大学(九大)は11月15日、世界有数の大型レーザーである大阪大学(阪大) レーザー科学研究所(ILE)の「激光XII号レーザーシステム」を用いて、高エネルギープラズマ中で、太陽フレアと同様に、磁力線がつなぎ替わる「磁気リコネクション」(磁力線再結合)とともにプラズマが加熱・加速される様子と、局所的なプラズマ挙動を計測することに成功したと発表した。

同成果は、九大大学院 総合理工学研究院の森田太智助教、同・松清修一准教授、同・諌山翔伍助教、青山学院大学の山崎了教授、同・田中周太助教、富山大学の竹崎太智助教、北海道大学の富田健太郎准教授、阪大の坂和洋一准教授、同・蔵満康浩教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する多体システムの集合現象に関する全般を扱う学際的な学術誌「PHYSICAL REVIEW E」に掲載された。

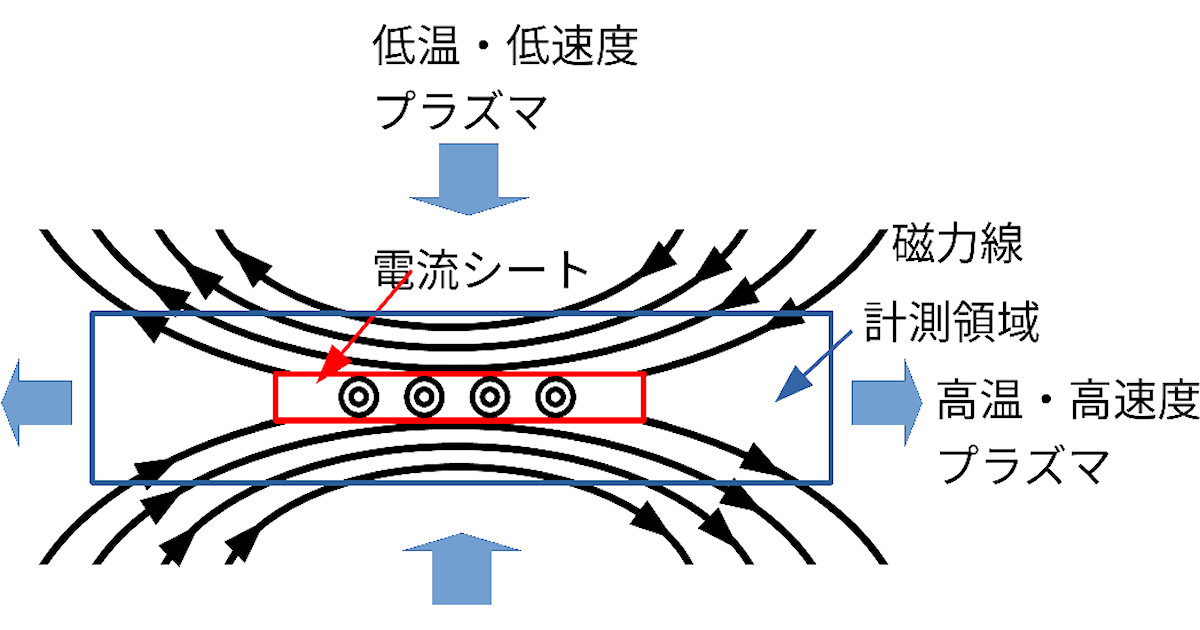

磁気リコネクションは、ほぼ反平行に近い磁力線を伴う2つのプラズマが互いに近づく際に、境界面に流れる電流が電気抵抗で弱まり、消えるために磁力線がつなぎ替わる現象であり、再結合後は、磁場による張力でプラズマが加速・加熱される。

太陽フレアや磁気圏プラズマ、降着円盤などの天体プラズマ、磁場閉じ込め核融合プラズマなど、さまざまな環境においてプラズマを加熱・加速し、磁場からプラズマへのエネルギー変換の速さを決める重要な現象であるため、観測・数値計算などで盛んに研究されているが未解明な点も多い。

特に、磁力線がつなぎ替わる速さを定量的に説明できず、磁場からプラズマを構成する電子・イオンにどのようにエネルギーが変換・分配されるのかが明らかにされていない。電荷を帯びた流体としてプラズマを考える磁気流体近似では、観測される磁気リコネクションを説明できず、プラズマを構成する粒子個々の運動を考慮する必要があるという。

レーザープラズマを用いると、高温・高密度なプラズマが生成でき、これまでにないパラメータ領域で実験が可能であるため、研究の進展が期待されている。しかし、プラズマが微小で非定常なため、時間・空間分解した計測が難しく、これまで詳細なパラメータや、プラズマを構成する粒子集団の速度分布などを計測することができていなかったとする。

そこで研究チームは今回、激光XII号レーザーシステムを用いて、磁気リコネクションを引き起こすような反平行な磁場配位を高エネルギープラズマ中に生成することにしたという。

●

高出力レーザーを集光照射すると、プラズマ中には周回状の磁場が自己生成される。そして異なる2点にレーザーを照射すると、その間には逆向きの磁場を持つプラズマが生成されることがわかっている。今回は、このプラズマ中に別の低エネルギーな計測用レーザーを集光照射して、プラズマ中の電子による散乱光を異なる二方向から分光計測することにしたとする。

プラズマ中の自由電子からの散乱は「トムソン散乱」と呼ばれ、この光のスペクトルを詳細に解析することで、プラズマが持つ温度、速度、イオン価数、局所的な電流やプラズマ流の速度を求めることが可能であり、計測は、計測用レーザーの入射方向と散乱光が作るベクトル差で決まる方向に沿ったものになるという。

計測の結果、反平行磁場に垂直な方向には電子とイオンに異なる速度、つまり電流が計測され(電流シート)、時間とともにこの電流が減少して消失する様子が観測された。これは磁場がつなぎ替わったことを意味するという。

それと同時に、磁場に平行な方向には、プラズマを構成するイオンの速度分布を求めることができ、プラズマが加速・加熱されている結果を示唆するものだったとする(高温・高速度プラズマ)。

研究チームでは今回の成果を踏まえ、今後、さらに多方向での計測が可能なシステムを開発することで、磁力線を貫く任意の方向のプラズマ計測が可能になるとしているほか、このシステムを用いることで、磁力線がつなぎ替わる微小領域における粒子運動や、磁場からプラズマを構成する電子・イオンへのエネルギー分配を詳細に調べることが可能となることから、これまで未解明だった速い磁気リコネクションの駆動メカニズムやエネルギー変換過程の解明に役立つことが期待されるとしている。

関連記事

- 東北大、電波ジェットへのプラズマ供給機構を説明する理論モデルを構築

- 太陽コロナ中の多価イオンの実験室での生成に電通大が成功

- スペースXのインターネット衛星「スターリンク」約40機、磁気嵐の影響で喪失

- 太陽型星の「スーパーフレア」、可視光による分光観測に国立天文台などが成功

- 京大など、最大級の太陽フレアの約20倍のスーパーフレアの観測に成功