東大、半金属への赤外光照射で巨大屈折率分散が生じることを発見

2022年11月14日18時30分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

東京大学(東大)は11月11日、半金属に赤外光を照射すると光学的性質が劇的に変化して巨大な屈折率分散が生じることを発見し、そのメカニズムを解明したと発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)の室谷悠太特任研究員、同・神田夏輝助教、同・松永隆佑准教授、同・池田達彦助教、同・吉信淳教授、同・小林洋平教授に加え、米国の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

強い光パルスが物質に当たった瞬間に何が起こっているのかを調べるためには、100fs以下の時間スケールでの応答を計測できる超高速分光技術が重要だが、光電場に対する物質の応答には、光を吸収せず電荷が偏るだけの応答と、光を吸収してエネルギーが物質に移る応答の2種類が混在しているため、両者を分離して調べる必要があり、精密な実験は容易ではないという。特に周波数の低い赤外域では、利用可能な光源や検出方法が限られるため、応答の超高速な時間変化を精密に調べることは困難だった。

そこで研究チームは今回、トポロジカル半金属のヒ化カドミウム「Cd3As2」薄膜を着目することにしたという。ヒ化カドミウム中の電子は質量が軽く、一部の電子が実効的に質量ゼロとして振る舞うことが発見されて以来、その性質に注目が集まっているという。

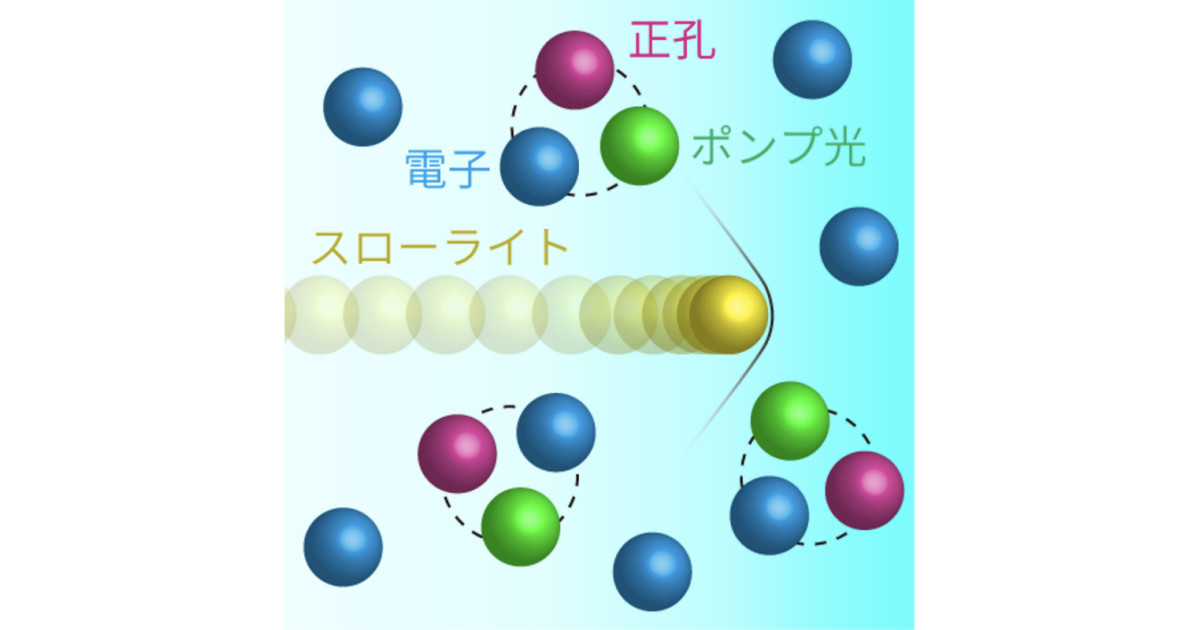

具体的には、周波数30THzの高強度マルチテラヘルツパルスをCd3As2に照射(ポンプ)し、応答の変化を12~45THzの広帯域で精密に計測(プローブ)する実験システムが開発され、ポンププローブ分光測定が行われた。その結果、ポンプの周波数よりわずかに下の28THzでは光吸収の増大が生じるのに対し、わずかに上の31THzでは逆に吸収が減少してむしろ光が増幅されることが発見された。このときCd3As2の屈折率も周波数に対して急峻に変化するという、巨大な屈折率分散を示すことも判明したとする。

●

さらなる調査の結果、非線形光学効果の一種として知られる「誘導レイリー散乱」を考えることで、この振る舞いを説明できることが判明。一般的には、誘導レイリー散乱はほかの非線光学効果と比べて影響はそれほど大きく現れないが、半金属における赤外応答の場合は、光を照射することでプラズマ振動の共鳴周波数が変わることの影響を受けて、誘導レイリー散乱が増強されることが発見されたという。

また、量子力学的な微視的モデルによる理論計算でも、巨大な屈折率分散が再現されることが確認されたという。これまでにも類似の状況を想定した理論研究は行われていたが、この屈折率分散は予想されていなかったとする。

その要因は、従来の研究が電子の質量をゼロと近似していたことにあると考察された。Cd3As2が持つ現実的なバンド構造から計算することで、電子の有限の質量に由来する反磁性電流の寄与によって屈折率分散が生じるというメカニズムが解明されたほか、この微視的モデルから出発して、従来の非線形光学で知られる誘導レイリー散乱の現象論的モデルを導出することにも成功したという。

今回の研究では、半金属が巨大な屈折率分散を示す周波数において光吸収の抑制が同時に起き、極端に遅くなった光である「スローライト」が減衰することなくむしろ増幅されながら伝搬できる可能性が示された。

またスローライトを生成できる周波数帯域も、従来法と比べて大きな100GHz程度に達し、高速情報処理を実現する上で有利になることも確認された。ポンプ光源の単色性を高めることで、屈折率分散をさらに大きくすることも可能だという。このような大きな屈折率分散が生じる起源として電子の質量が有限であることの重要性も示されたため、Cd3As2に限らず、多くの半金属において同様の性質が現れることが期待されるとしている。

加えて今回の研究は、一定の周期の光電場を与えて物質を制御するという点で、近年盛んに理論的研究が進められているフロッケエンジニアリングを、物質の応答という観点から実験的に観測したことにも相当していると研究チームでは説明しており、今回の研究によって、半金属が示す赤外域での巨大な非線形応答とその機能性についての新たな切り口が見出され、今後もさらに理解と応用先が広がることが期待されるとしている。

関連記事

- 京大、室温にてスピン情報を電気的に生成・計測できる素子の開発に成功

- 東大など、多様なトポロジカル相を持つトポロジカル・ディラック半金属を開発

- -260℃の環境で体積1cc、温度差1℃で100Aを生成できる熱電半金属を名大が開発

- 東北大、磁性ワイル半金属「Co3Sn2S2」の表面伝導を検出することに成功

- NTTなど、磁性ワイル半金属状態に特有の量子的な電気伝導特性の観測に成功