大気中と同濃度の二酸化炭素を高選択率で分離回収する膜、産総研などが開発

2022年11月14日18時19分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

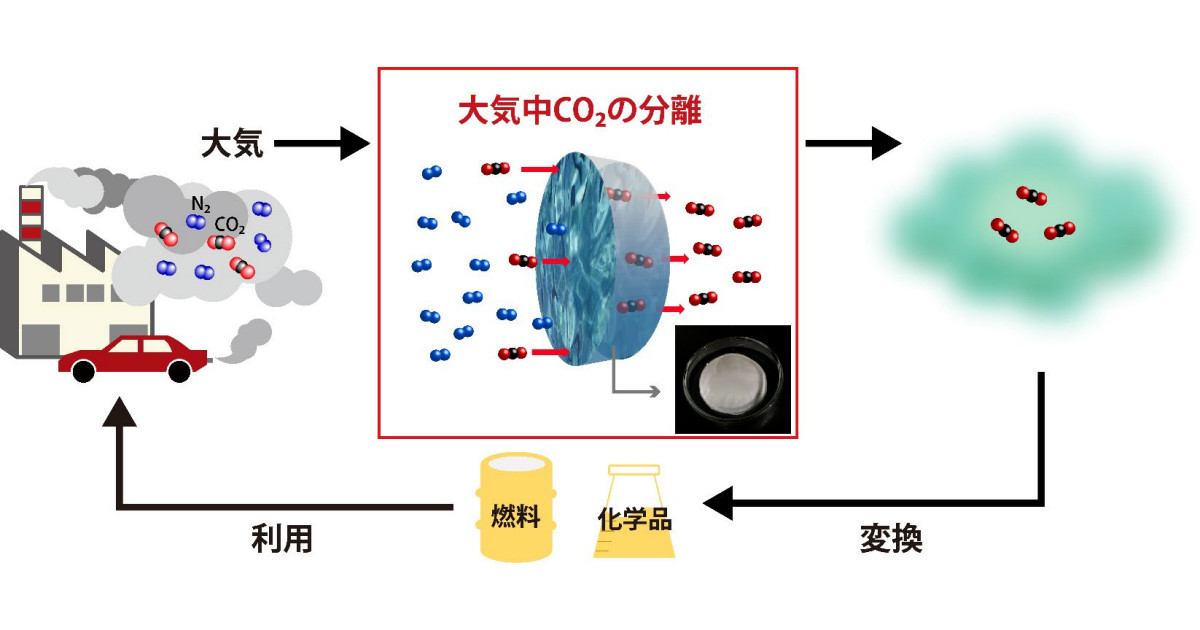

産業技術総合研究所(産総研)は11月11日、希薄な大気中CO2でも高選択に分離回収するイオン液体膜を開発したことを発表した。

同成果は、産総研 化学プロセス研究部門の河野雄樹主任研究員、同・金久保光央研究部門付、同・牧野貴至研究グループ長、ダイセルの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する化学と科学のインタフェースに関する全般を扱う学術誌「ACS Omega」に掲載された。

大気中からCO2を直接的に分離回収するDAC技術として、欧米を中心に化学吸収法や化学吸着法による技術実証が進められているが、分離材料に吸収もしくは吸着させたCO2の回収に多量の熱を消費する点が大きな課題となっている。そこで、研究チームは今回、原理的に熱エネルギーを必要としないCO2分離技術である、膜分離法に着目することにしたという。

産総研では、揮発せず、熱的・化学的に安定なさまざまなイオン液体を合成し、CO2分離回収技術を開発してきた。これまで、CO2を化学吸収するイオン液体の分子構造を変えて塩基性を制御することで、上市されているものよりも20℃以上低い、100℃以下でCO2を回収できるイオン液体の開発にも成功している。そこで今回は同技術を発展させ、熱エネルギー消費量の削減を目指して、イオン液体を多孔質材に含浸させたCO2分離膜(イオン液体膜)の開発に取り組むことにしたという。

具体的には、より高性能なCO2分離用イオン液体の開発として、イオン液体へのCO2の吸収と、吸収されたCO2をイオン液体から脱離させて回収する各ステップを共に高速化するため、役割の異なる2種類のイオン液体を混合することが着想され、CO2と化学反応するイオン液体(IL1)と、化学反応により生成された化合物と溶媒和するイオン液体(IL2)の混合イオン液体が開発された。

そして、混合イオン液体を多孔質材に含浸させることで、イオン液体膜が作製された。膜の上流側にCO2と窒素(N2)を混合したモデルガス(CO2濃度:0.04%)を、下流側にスイープガスとしてヘリウム(He)がそれぞれ供給され、その特性が計測された。

●

従来高分子膜の性能上限は、CO2透過係数が上がるとCO2/N2選択率が下がるトレードオフの関係を示し、CO2透過係数2万BarrerにおいてCO2/N2選択率は約20であったが、対して今回の混合イオン液体膜の性能は、それを大きく上回り、大気中CO2と同程度の0.04%のCO2を用いた試験であっても、CO2/N2選択率は従来膜の約200倍に達することが確認されたとする。

さらに、IL1の陰イオンの分子構造を最適化させたイオン液体(IL1’)が開発され、CO2/N2選択率が1万を超えるイオン液体膜を開発することにも成功。最終的には、約70%のCO2とすることができたとした。これは、DAC用分離膜の材料として最高クラスの性能であり、そのCO2/N2選択率は同等のCO2透過係数を示す従来高分子膜の約500倍に相当するとしている。

一般的に、化学反応を伴う膜材料を用いたCO2分離回収においては、膜中をCO2が速く移動するだけでなく、化学反応によるCO2の吸収と、逆反応によるCO2の脱離の2ステップも速やかに進行させる必要がある。CO2との反応性が高い材料を分離膜に用いると、CO2吸収量は増加するものの、強固な化学結合のためにCO2を吸収するときに発生する熱(以下「CO2吸収熱」)が大きくなり、CO2の脱離が速やかに進行しない関係にあった。

そこで、今回開発されたIL1とIL2からなる混合イオン液体について、CO2吸収量とCO2吸収熱を分析したところ、IL1およびIL2に比べてCO2吸収量は3倍以上となりながら、CO2吸収熱は0.9倍以下の低い値であることが確認された。

さらに、CO2吸収後の混合イオン液体には単独イオン液体で観察されなかった化合物が生成していることが確認され、CO2吸収量の高いIL1との化学反応により生成された化合物がIL2により溶媒和されるといった、単独イオン液体で起こらないCO2吸収機構が発現していることが見出されたという。このように、役割の異なる2種類のイオン液体を混合することで、高CO2吸収量と低CO2吸収熱の両立が明らかにされた。

なお研究チームでは今後、混合イオン液体膜を用いたDAC技術の実用化を目指し、イオン液体膜の製造技術を開発するとともに、DAC用膜のモジュール化を進めるとする。また、今回の技術は、複数のイオン液体を混合してCO2吸収機構を制御することで、イオン液体膜を高性能化する点に特徴があり、今回は大気中のCO2が対象とされたが、混合イオン液体の組成を適切に選択することで、多様な排出源を対象としたCO2分離用イオン液体膜への発展も見込めるとしている。

関連記事

- 1日あたり数kg規模で大気中からCO2を直接回収できる吸収剤の性能評価が開始

- 広島大、銅上のCO2電解還元でメタンを選択的に生成する技術を開発

- 普通金属のみでCO2からギ酸へ高効率変換可能な光触媒、東工大などが開発

- コンクリートにCO2を固定化する「DACコート」を北海道大と清水建設が開発!

- プラズマで二酸化炭素の還元反応効率を向上させる技術、東工大などが開発