東北大など、宇宙機用無電極プラズマ推進の変換効率を約30%まで向上することに成功

2022年11月11日20時06分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

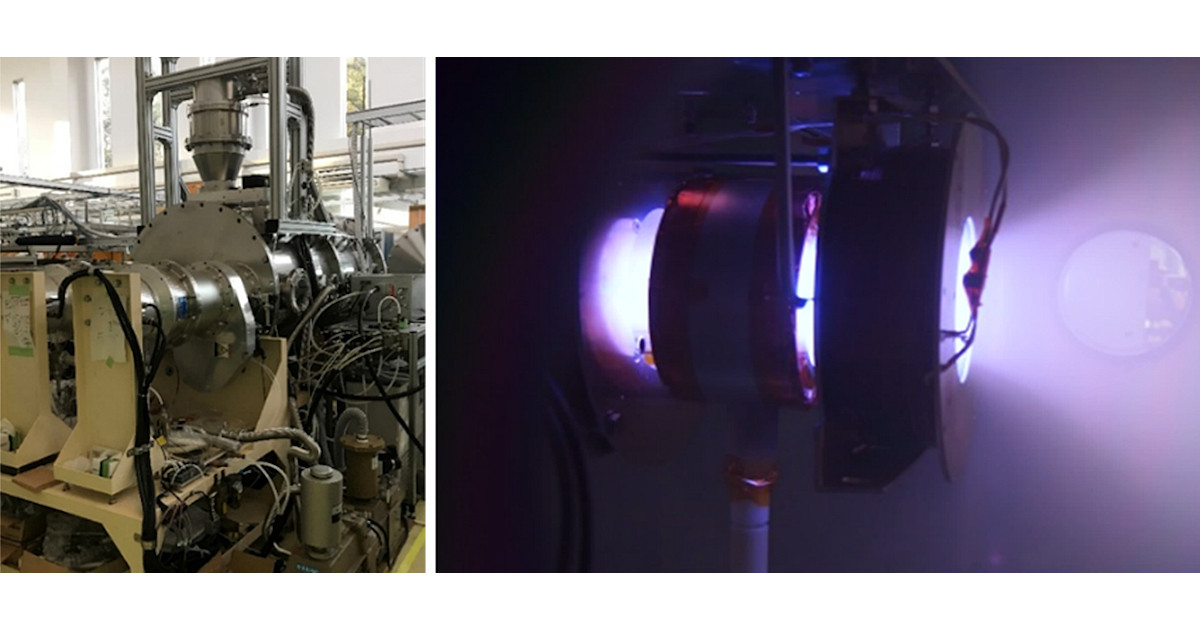

東北大学と科学技術振興機構(JST)は11月11日、高周波プラズマ源と磁気ノズルによるプラズマ加速を経て宇宙空間へ燃料を噴射し推力を発生する、大電力無電極プラズマ推進機「ヘリコンスラスタ」のプラズマ発生部に、プラズマ閉じ込め磁場構造「カスプ」を印加することで壁面へのエネルギー損失を抑制できることを見出し、高周波電力から推進エネルギーへの変換効率が従来の20%から約30%に向上したことを室内実験で明らかにしたほか、理論モデルによって実験結果を説明できることを示したことを発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科/非平衡プラズマ学際研究センター プラズマフロンティア科学部門の高橋和貴准教授(JST創発研究者)によるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

磁気ノズルを用いたヘリコンスラスタは、宇宙空間における大電力推進機として期待される方式の1つで、高周波プラズマ源で電離した燃料ガスが磁気ノズル中の膨張過程で自発的に加速され、高速で宇宙空間へと噴射することで推力を得るというものである。同方式は「ヘリコン波放電」による高密度プラズマ生成を利用することが、ヘリコンスラスタとも呼ばれる理由となっている。

従来の推進機ではプラズマ生成・加速に用いる電極の損傷が問題となるが、ヘリコンスラスタではプラズマと接触する金属電極がなく、大電力作動においても推進機の長寿命化が期待されているという。また近年では、スペースデブリの除去にも適用できる可能性が示されている。

2011年に報告された最初の推力計測(推進効率1%以下)以降、物理研究と性能改善を並行して進め、現在までに推進効率は20%程度まで引き上げられてきたが、実用化に向けてさらなる効率向上が求められているという。

効率向上の課題として、これまでの研究により、ヘリコンスラスタではプラズマ発生部の磁力線構造が、プラズマが壁面へと接触することでエネルギー損失・粒子損失を引き起こしていることが見出されていたという。

そこで高橋准教授は今回、下流側の磁気ノズル構造は維持し、カスプをプラズマ発生部に形成させた状態での推力の評価を実施することにしたとする。ここでカスプ磁場は、磁場強度がゼロとなる位置を有する構造で、プラズマの閉じ込め効果があることが知られている。

●

そして、カスプ磁場構造を適用して磁力線の形状を変化させたところ、プラズマ発生部壁面への粒子損失が減少し、推力が60mNから約80mNまで増大することが確認された。この際の燃料の質量流量、高周波電力、および推力計測結果から見積もった推進効率は約30%となり、これまでの最高性能20%から更新することに成功したという。

今回の実験で発生したプラズマは、閉じ込められている位置が確認されていることから、プラズマ発生モデルにこのカスプ磁場を組み合わせたモデルでの推力解析が実施されたところ、実験結果を説明できることが示されたともしており、この結果により、プラズマ発生部における粒子損失抑制と磁気ノズルによる推力発生機構を用いることで、無電極プラズマ推進機の高性能化が可能であることが示されたことから、将来的にイオンエンジンやホールスラスタに続く、次世代の大電力電気推進機の実現に寄与することが期待されると高橋准教授は説明している。

なお、高橋准教授は今後、作動環境の影響(スペースチャンバーのサイズや残留ガスの影響)の検証やエンジニアモデル・プロトタイプの開発、関連する物理現象の理解を国際共同研究も含めて進める予定としている。

関連記事

- 東北大、将来の宇宙用大推力電気推進エンジン「ヘリコンスラスタ」を開発中

- ESA、大気を吸い込んで動くイオン・エンジンの開発に成功

- JAXAとNTT、イオンエンジン内のマイクロ波電界計測に成功

- 東大、小型衛星向け小型イオン推進システムのエンジニアリングモデルを開発

- NECら、はやぶさにも搭載したイオンエンジンの人工衛星向け試験を実施