京セラ、新工法によるGaN系微小光源で100μm長レーザーの発振を実現

2022年10月20日06時30分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

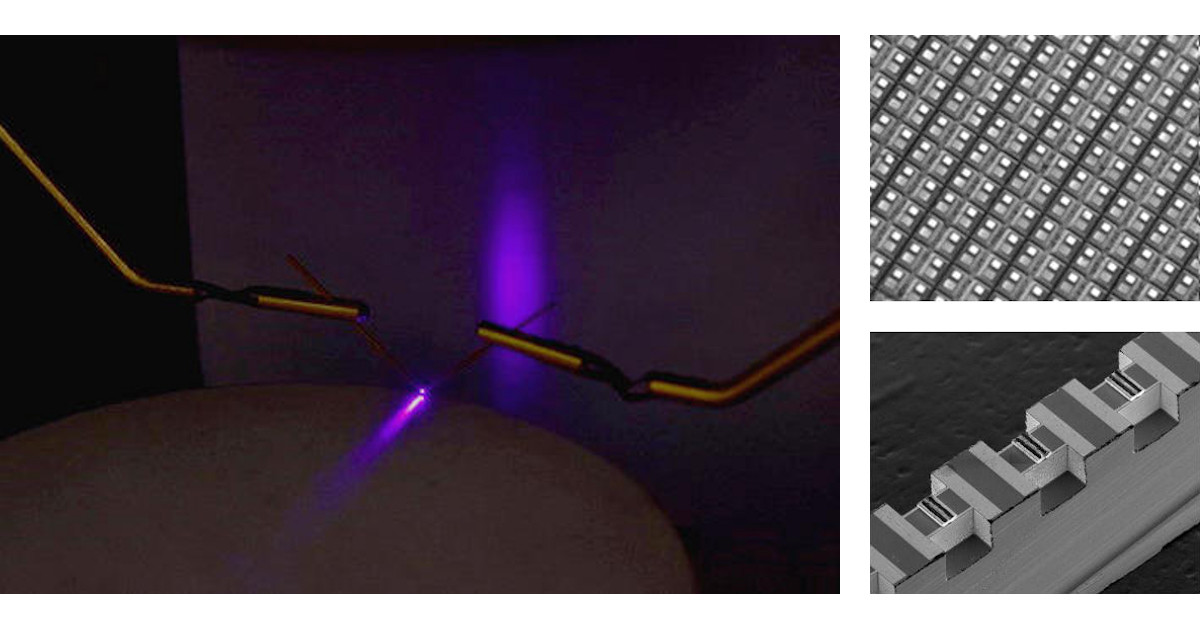

京セラは10月17日、独自の成膜技術を応用し、GaN系微小光源を作製するためのSiベースの独自基板と、同基板を用いたGaN系微小光源の新しい工法(デバイスプロセス)を開発し、100μm長レーザーの発振を実現したことを発表した。

素子の一辺が100μm以下の光源は微小光源と呼ばれ、その代表的なものに、短共振器レーザーとマイクロLEDがある。これらの微小光源は、高精細、小型軽量という優位性から、次世代の車載用ディスプレイやスマートグラスへの活用、また通信、医療分野などへの応用も期待されている。特にマイクロLEDチップは市場規模の拡大が期待されており、2022年の約26億円に対し、2026年には約3700億円との予想もなされている。

従来のGaN系光源デバイスの作製には、サファイア基板やGaN基板が使用されている。その工程は、まず基板を1000度以上の高温に加熱し、原料となるガスを供給。そして、光源となるデバイス層のGaN層を成膜し、そのデバイス層を基板と一緒に分割することで作製されている。

しかし、さらに微細な光源を作製する場合は、以下の3点のような課題があった。

デバイス層の剥離が困難

欠陥密度が高く品質にばらつきが出る

製造コストが高い

(1)は作製に関する課題。微小光源を作製するために、一般的には、基板上でデバイス層を1つ1つの光源に分割し、さらにデバイス層を基板から剥離することが必要だが、微小なデバイスを基板から剥離することは、極めて困難だったという。

(2)については、品質の課題。微小光源の作製では、サファイア基板やSi基板上に、デバイス層のGaN層を成膜するのは上述した通りだが、原子構造の異なるデバイス層を成膜するため、基板の影響を受けやすく、欠陥密度が高くなるという課題があったという。

(3)はコストの課題で、GaN基板やサファイア基板を使った製法は製造コストに課題を抱えていたという。しかし、サファイアより安価なSi基板を使うと、基板からデバイス層を剥離することが困難であるという(1)の課題がより顕著になってしまうという問題があったともする。

●

そこで京セラは今回、特殊な技術を採用することで新たな基板を開発することにしたという。まず低コストで、大口径化が可能なSi基板上にGaN層を育成。その上にGaN層が成長しない材料でマスキングし、中央に開口部を形成する。その後、GaN層を成膜すると、マスキングしていない部分からGaNの成長核が開口部上に成長。成長核であるGaN層は成長する初期段階で欠陥が多く発生するが、それを横方向に成膜することで、欠陥密度が低く高品質なGaN層の成膜が可能となり、この低欠陥領域にデバイスを作製するというものだという。

新工法の優位性としては、以下の3点があるという。上述した3点の課題を解決する内容となっている。

デバイス層(GaN層)の剥離が容易

欠陥密度が低く高品質なデバイス層(GaN層)の作製が可能

安価な製造コストの実現

まず(1)だが、GaN層が成長しない材料でマスキングすることにより、基板とGaN層の結合を抑制し、剥離が容易になるという。そして(2)では、従来より広範囲に低欠陥領域を成膜できるため、ばらつきのない高品質なデバイス層の作製が可能となるとする。さらに(3)では、安価であるSi基板からデバイス層(GaN層)の剥離を実現するため、製造コストの削減に貢献するとしている。

なお京セラでは、今回開発に成功した微小光源用のプラットフォーム技術(基板とプロセス技術)を幅広く提供し、近い将来、高品質で低コストな微小光源を市場投入することで、次世代のディスプレイ市場およびレーザー市場を変革させていくとしている。

関連記事

- 歩行・遠隔会議・聞き逃しの課題解決へ3つの人間拡張技術を開発、京セラ

- 京セラが高精細空中ディスプレイ技術を開発、用途探索に向けたパートナー募集へ

- 光源技術とAI技術の融合による車載ナイトビジョンシステムを開発、京セラ

- 京セラ、3領域の研究開発部門を集約した「きりしまR&Dセンター」を開設

- 京セラ、マイクロメートル単位の微細振動を高精度検出可能なミリ波センサを開発