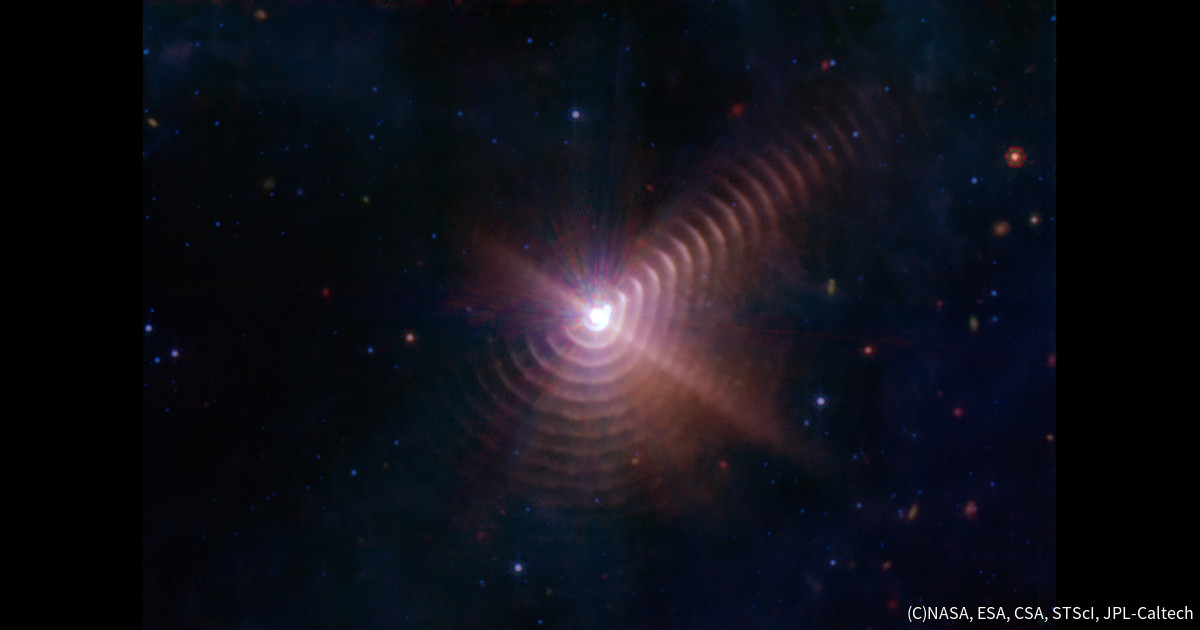

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、17個の同心円状のダストリングを観測

2022年10月14日19時50分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月13日、米国航空宇宙局(NASA)が主導するジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が、地球から約5300光年の距離にある、末期を迎えた特殊な大質量星「ウォルフ・ライエ星」と主系列のO型大質量星で構成される連星系「ウォルフ・ライエ140」(WR140)において、これまで地上の望遠鏡では2個しか見えていなかった同連星系が放出する同心円状のダストリングが、17個も確認できたことを発表した。

またこのダストリングは、2つの恒星が接近し、恒星風(宇宙に吹きつけるガスの流れ)が衝突してガスが圧縮され、ダスト(塵)が形成されて作られたこと、この連星系の軌道周期約8年ごとに、樹木の年輪のようにダストリングが形成されていることも併せて発表された。

同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)のライアン・ラウ 国際トップヤングフェローシップ(現・米・NSF国立赤外線天文学研究所所属)を論文筆頭著者とし、同・松原英雄教授らも参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

ウォルフ・ライエ星とは、太陽の質量の少なくとも25倍はあるという、末期を迎えた特殊な大質量星とされている。若い頃よりも高温で燃焼しており、大量のガスを宇宙空間に押し出す強力な恒星風を発生させている点が特徴で、ダストリングのような低温の物体を観測するのに適したJWSTの中間赤外線装置「MIRI」の分光計によれば、ダストはWR140の2つの星のうちウォルフ・ライエ星から放出された物質によって形成されていることが明らかにされた。WR140の連星系は、このプロセスによって、本来の質量の半分以上を失った可能性もあるとする。

ガスは主に水素からできているため、それ自体ではダストを形成できない。しかし、ウォルフ・ライエ星はきわめて多くの質量を放出しており、大質量星が末期を迎えてヘリウム以降の核融合でできる炭素のような、本来は恒星の内部深くにある複雑な元素も放出していると考えられている。このような恒星風に含まれる重元素(天文学では元素番号3のリチウム以降を指す)は、宇宙空間を移動するうちに冷却され、2つの恒星からの恒星風が合流する場所で圧縮され、ダストが形成されるとする。ダストは、恒星同士が地球~太陽間(約1億5000万km)ほどの距離に近づいたときにはじめて、恒星風が衝突して十分な圧力が加わることでガスからダストが形成されるとしている。

なお、ウォルフ・ライエ星ならすべての星がダストリングを形成するかというと、円軌道を持つものはダストを形成していることはあるが、ダストリングをいくつも作るものはほかに観測例がないという。ちなみにWR140のウォルフ・ライエ星は軌道が楕円形であるため、それが特徴的なリングのパターン形成につながっているとする。

研究チームでは、WR140の恒星風が、周囲の領域において残っていれば衝突していたであろう物質を一掃したので、リングが不鮮明だったり広がったりせずに原始的な状態で保たれているのではないかと考えているという。JWSTですら観測不可能なほど分散してしまったリングが、さらに存在している可能性もあるとする。

●

このような特殊なウォルフ・ライエ星だが、実は太陽系の誕生に一役を担った可能性もあるという。同星からの恒星風が吹きつけることで吹き飛ばされた物質が周辺に集まり、新しい恒星が形成されるのに十分な密度となる可能性があるからだという。太陽系はそのようなシナリオで形成された、という証拠もいくつか見つかっている。

こうした特徴から、天文学者は天の川銀河内にウォルフ・ライエ星は数千個あると推測しているが、実際にはまだ600個ほどしか発見されていない。その矛盾が問題視されているという。

さらに今回の研究では、MIRIの分光データにより、ウォルフ・ライエ星が、宇宙における炭素の重要な供給源であるという証拠が、これまででもっとも明確な形で示されているとした。ダストとガスから惑星が形成される際に、ダスト内の炭素が豊富な分子が惑星に持ち込まれるが、ダストのシェルが保存されているということは、そのダストが恒星間の過酷な環境で生き残り、将来生まれる恒星や惑星に材料を提供し続けるということを意味しているとする。

またWR140のような短命のウォルフ・ライエ星は、初期宇宙にも存在していた可能性が高く、今回の発見は、宇宙の物質の進化を解明するのに大きな助けになる可能性があるという。JWSTの性能であれば、ウォルフ・ライエ星が銀河の中でどのように星間物質を形成し、新たな星の形成につながっていったのかについて、さらに多くのことを学べる可能性があるとしている。

関連記事

- ESO、アルマ望遠鏡の観測から124億年前の初期宇宙の銀河にフッ素を発見

- 天の川銀河中心部の星はいくつかのグループに分かれている、アルマ望遠鏡が観測

- 1年で地球ひとつ分もの塵を放出する連星系「WR 112」をすばる望遠鏡が観測

- 超新星爆発をしないはずの「黄色超巨星」が爆発 - カブリIPMUが解明

- 東大など、黄色超巨星の超新星爆発の観測に成功