MITが開発したバッテリ不要、ワイヤレスの水中カメラの用途とは?

2022年10月17日11時17分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

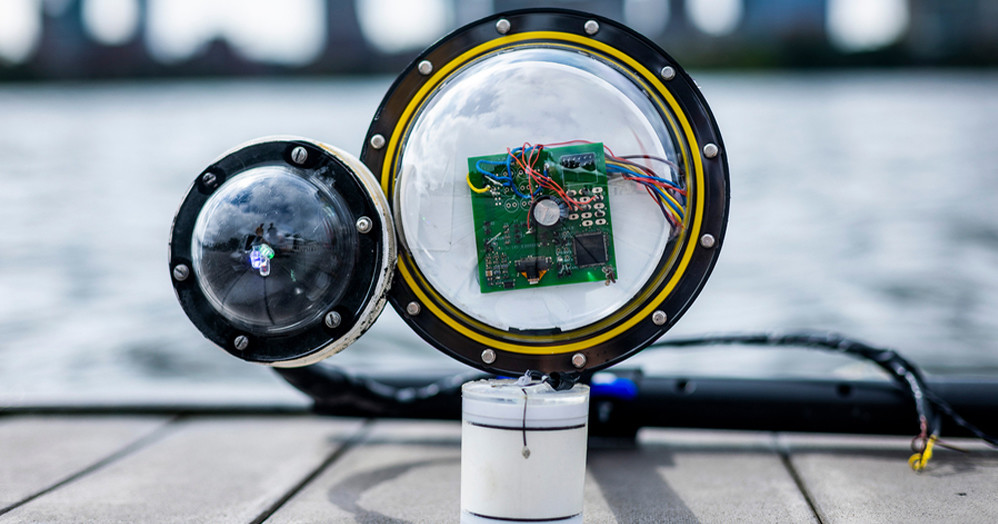

2022年9月26日、マサチューセッツ工科大学(MIT)は、バッテリが不要なワイヤレス水中カメラを開発したとプレスリリースで報じた。MITはなぜこのような水中カメラを開発したのだろうか。また、この水中カメラにはどのようなテクノロジーが使われているのだろうか。今回は、そんな話題について紹介したいと思う。

MITがバッテリ不要のワイヤレス水中カメラを開発!

なぜMITは、このような水中カメラを開発したのだろうか。その理由は、まず地球上の海底の大部分が未開であり、観測されたことがない領域がほとんどであるからだという。これは、月の裏側や火星の表面よりも、地球の海の方が未知の部分が多いことを意味する。また、水中カメラを調査船に繋いだ状態で海中に沈めて撮影するのだが、カメラのバッテリを再充電するために船に戻すことによる作業効率の低下は、広範な海底の探査を妨げる大きな課題となっている。

では、この水中カメラについて見ていこう。

まずその特徴として、バッテリ不要とある。では、水中でどのように電気エネルギーを確保するのだろうか。

水中カメラは電気エネルギー確保のため、外部の海水に触れる部分に、圧電材料で製作されたトランスデューサが設置されている。このトランスデューサは、機械的な力が加わることで電気信号を生成する部品で、この電気信号をエネルギーにするという仕組みだ。

しかし疑問が湧く。海水中において機械的な力はどこから来るのだろうか。MITによると、それは海水中を伝わる音波だという。つまり、自然由来の波であったり、海洋生物の動きから発生する波であったり、動く船による波だったり。そのほかにも、離れた場所のプロジェクタが音波を発生させ、トランスデューサに向けて送信し、充電することも可能だ。水中カメラは、画像・映像の撮影やデータ通信に十分な電気エネルギーになるまで、蓄電するようだ。そして、水中カメラ全体が超低消費電力を実現していることも重要だという。

撮影の際、真っ暗な海中では「Active RGB illumination」というLEDベースの照明を使って、水中の対象物を明るくする。また、カメラでの画像のキャプチャにはCMOSイメージセンサが使われている。そしてワイヤレス構造のため、キャプチャされた画像はビット形式にエンコードされ、カメラに反射させることで水中後方散乱を発生させ、音波として海水を通じ遠隔に設置されているハイドロフォン(受信機)に向けて送信されるという仕組みだ。

この研究成果は、9月26日に「Nature Communications」に掲載された。またMIT Media Labより、この水中カメラについての動画も公表されている。是非ご覧いただきたい。

いかがだったろうか。この水中カメラは電源を必要としないため、海中でカメラを回収するまでに何週間も稼働させることができ、学者たちは、海の遠隔地で新種の生物や海中での新しい現象などを探査することが可能となるのだ。ほかにも、海洋汚染の画像を撮影したり、養殖場で飼育された魚を監視したりするのにも活用できるだろう。

齊田興哉 さいだともや 2004年東北大学大学院工学研究科を修了、工学博士。同年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入社し、2機の人工衛星プロジェクトチームに配属。2012年日本総合研究所に入社。官公庁、企業向けの宇宙ビジネスのコンサルティングに従事。 現在は、コンサルティングと情報発信に注力。書籍に「宇宙ビジネス第三の波」、「図解入門業界研究 最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」など。テレビ、新聞、Webサイト、セミナー・講演も多数。 この著者の記事一覧はこちら

●

関連記事

- MITが体内を見ることができる切手サイズのステッカー型デバイスを開発

- MITが人工筋肉を使ってホタルロボを開発!

- MIT Media Labのプロジェクト カメレオンとは?

- 紙のようにペラペラで薄いスピーカをMITが開発!

- 離れた場所から特定の人だけに音を伝えることができるMITのテクノロジー!