金沢大など、「孤立陽子オーロラ」直下の中間圏でオゾン量の極端な減少を確認

2022年10月14日18時57分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

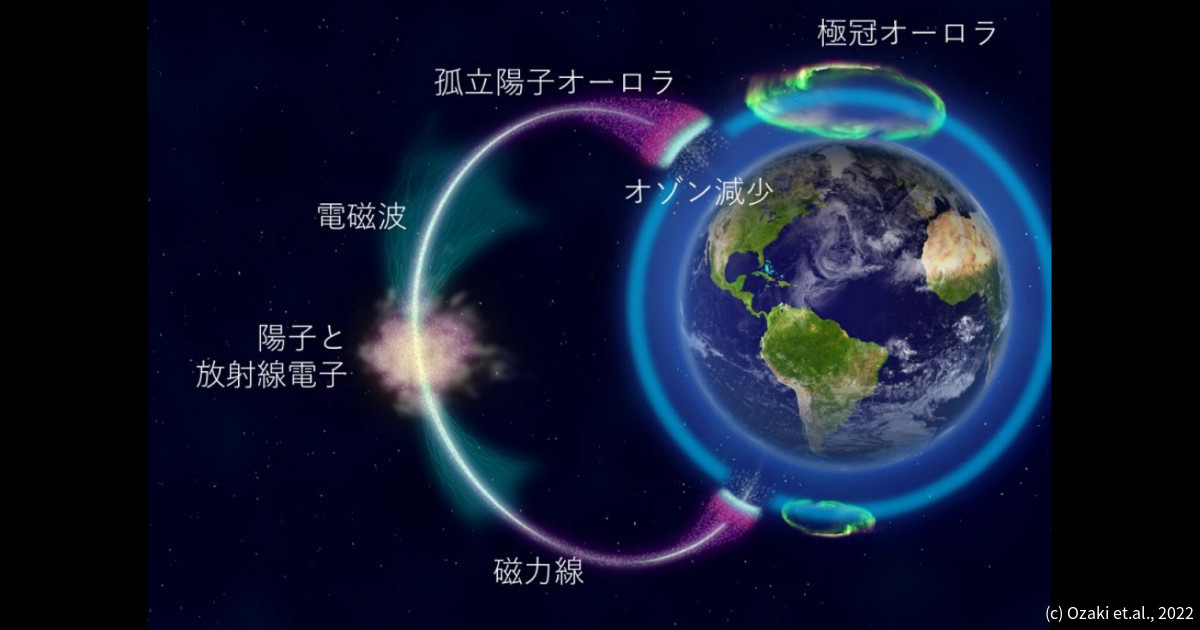

金沢大学(金沢大)、名古屋大学(名大)、国立極地研究所(極地研)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の4者は10月12日、衛星リモートセンシングと地上電磁波観測を駆使し、特殊な「孤立陽子オーロラ」の発生に伴い、高度50~80kmの中間圏に、南北方向の大きさが400km以下の局所的な範囲でオゾン量の極端な減少を発見したことを発表した。

同成果は、金沢大 理工研究域 電子情報通信学系の尾﨑光紀准教授、同・八木谷聡教授、名大 宇宙地球環境研究所の塩川和夫教授、同・大塚雄一准教授、極地研の片岡龍峰准教授、JAXA 宇宙科学研究所の中平聡志主任研究開発員に加え、NASA ラングレー研究所、米・ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所、カナダ・アサバスカ大学、カナダ・アルバータ大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

上空およそ3万6000kmの静止衛星軌道付近までの地球周辺の宇宙空間を飛び交う「放射線帯電子」は、人工衛星を破壊するほどのエネルギーがある上に、磁力線に沿って大気圏内に降下し、オゾン変動の要因となることが指摘されている。

放射線帯電子が「いつ・どこで」大気変動に影響を与えているかを特定するには、孤立陽子オーロラの以下の2点の特徴が重要とされた。

孤立陽子オーロラを発光させる陽子と放射線帯電子は、1Hz以下の周波数で生じる特殊な電磁波によりプラズマが揺さぶられることで地球に向けて降下する

通常のオーロラは地磁気の緯度65~75度付近に北極・南極を取り巻くようにベルト状に現れるが、孤立陽子オーロラはその少し低緯度側に、孤立したスポット状・帯状のオーロラとして現れる

こうした背景から研究チームは、1Hz以下の電磁波に伴う孤立陽子オーロラを目印にして、その直下におけるオゾン変動を調べることで、これまでわからなかった放射線帯電子の大気降下によるオゾン変動を定量的に調べられると考察。3機の衛星、国際宇宙ステーション(ISS)、地上の観測装置を動員し、3次元的な観測を行うことにしたという。

今回使用された観測装置は、オーロラを可視光とそれ以外の波長でも観測できるDMSP衛星のSSUSI装置、広い空間範囲でのオゾン計測を可能とするTIMED衛星のSABER装置、軌道上の放射線帯電子を検出できるPOES衛星およびISSのMAXI/RBM装置、そして地上の高感度な電磁界センサだという。

●

観測の結果、従来と同様に1Hz以下の電磁波の発生により孤立陽子オーロラが発生し、その直上を通過するISSやPOES衛星により放射線帯電子が、そしてTIMED衛星によりその直下の中間圏オゾンの明らかな減少が検出された。特に、同オーロラの発生に伴って、1.5時間後には、その直下の中間圏のみ10~60%ものオゾンが減少していることが判明したという。同オーロラの空間サイズは、南北方向に400km程度であり、ピンポイントで穴が開いたかのように、オゾンが急激に減少する様子が示されることととなった。

また、観測結果に対し、放射線帯電子のどのエネルギー帯が中間圏オゾン破壊に直接影響するかについての理論計算が行われたところ、エネルギーが2MeV以上の超相対論的電子の影響が強く示唆されたとする。しかし、放射線帯電子を観測したPOES衛星やISSのMAXI/RBM装置にエネルギー決定性能がないため、今回の観測では詳細なエネルギー帯は確認できていないことから、オゾン層破壊に直接影響する放射線帯電子のエネルギー範囲の解明は、今後の課題としている。

さらに今回の研究により、オゾンなどの微小大気組成が、地球周辺の宇宙空間から大気中に降下する放射線帯電子によって迅速かつ局所的に影響を受けることが判明したともする。これは、地球大気環境変動の予測に、放射線帯電子の影響が無視できないことを強く示唆する結果であり、電磁波、オーロラ観測による放射線帯電子が「いつ・どこで」地球に降り注いだかを検出する技術がますます重要になると研究チームでは説明する。

加えて今回の観測手法では、衛星によるオーロラ観測より、放射線帯電子の位置が特定されたが、衛星が通過しない領域の様子は不明だともしている。電磁波は、上空の電子密度に依存して周波数ごとに異なる減衰、反射を伴うことから今後は、広い周波数帯の電磁波を地上から観測することで、時間帯・場所に限らず、放射線帯電子の降下位置を特定できる地上リモートセンシング技術の開発が求められると研究チームではしているほか、1Hz以下の電磁波によりプラズマが揺さぶられ孤立陽子オーロラが生じる現象は、地球に限らず木星でも生じることが明らかになっていることから、電磁波・オーロラの発生によるほかの惑星大気への影響についても、今回の成果はその物理的性質の理解の向上に貢献することが期待されるとしている

関連記事

- JAMSTECなど、トンガの噴火から85年前に提唱された特殊な大気波動を発見

- 極地研など、CT解析手法を適用して脈動オーロラの3次元構造の復元に成功

- 日米共同開発の観測ロケット「LAMP」、高速に明滅する脈動オーロラへの突入に成功

- 宇宙からの高エネルギー電子が中間圏のオゾンを破壊する、名大などが確認

- 宇宙からのキラー電子が高度60kmまで降り込んでくる新理論を名大などが発表