近未来テクノロジー見聞録 第212回 温暖化解決に貢献する大阪公立大の生分解性プラスチック原料合成技術とは?

2022年10月14日08時03分 / 提供:マイナビニュース![]()

2022年9月27日、大阪公立大学は、再生可能エネルギーである太陽光と地球温暖化の原因物質であるCO2を利用して、生分解性プラスチックの原料である3-ヒドロキシ酪酸を合成することに成功したとプレスリリースで発表した。では、なぜこの生分解性プラスチックの原料合成に着手したのか、そして、今回成功した生分解性プラスチックの原料合成にはどのようなメリットがあるのだろうか。今回は、そんな話題について紹介したいと思う。

環境問題に貢献する生分解性プラスチックの原料合成技術とは?

プラスチックは、私たちの日常生活において必要不可欠なものだろう。しかし、プラスチックはその性質上、自然に分解するために数百年かかる物質だ。海洋プラスチック問題なんて言葉も耳にしたことがあるかもしれない。この問題を解決するのが生分解性プラスチック。このプラスチックであれば、微生物などにより分解されるので、環境にやさしい。

そして、生分解性プラスチックの原料の中では、特にポリヒドロキシ酪酸(PHB)が注目されている。このポリヒドロキシ酪酸は、3-ヒドロキシ酪酸を重合することで得られる物質で、水に不溶かつ強度のあるポリエステルとして包装材などによく使われるという。

そこで、大阪公立大学人工光合成研究センターの天尾豊教授と大阪市立大学大学院理学研究科2年の紀太悠大学院生は、この生分解性プラスチックの原料となる3-ヒドロキシ酪酸の合成に着手。しかも、再生可能エネルギーである太陽光と地球温暖化の原因の1つとなっているCO2を活用して合成することができれば、CO2を削減しながら生分解性プラスチックを作る方法となり、地球のプラスチック問題、そして地球温暖化の問題の両方に貢献できると考えたのだ。

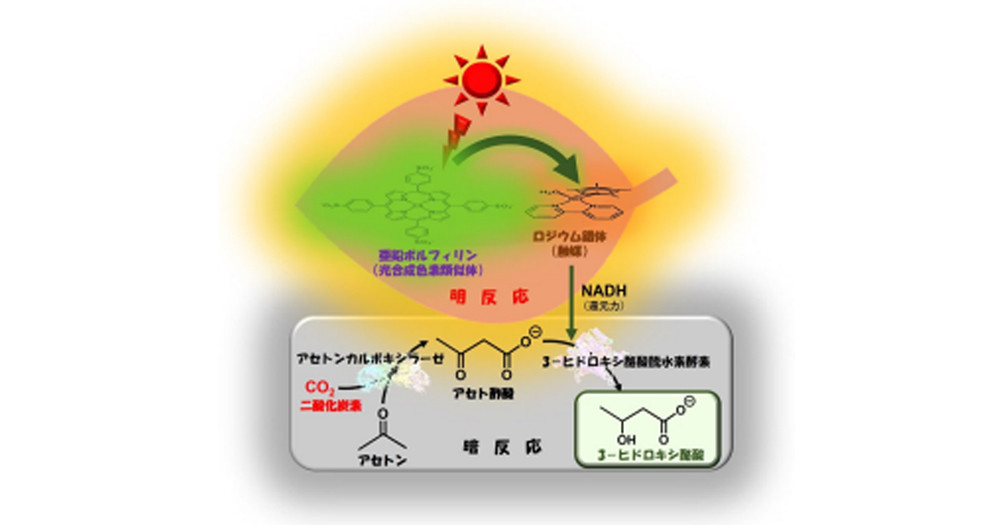

少し詳しく見ていきたい。太陽光を利用した光酸化還元系と2つの酵素を組み合わせて、CO2と結合させたアセトンから約80%の高収率で3-ヒドロキシ酪酸を合成することに成功している。

さらに専門的に説明すると、光合成細菌中にアセトンカルボキシラーゼ(AC)と3-ヒドロキシ酪酸脱水素酵素(HBDH)という2種類の酵素を発現させ抽出し、色素と触媒で構成される光酸化還元系に加えた結果、CO2とアセトンを結合させ、ACの働きでアセト酢酸を生成し、そのアセト酢酸をHBDHの働きで3-ヒドロキシ酪酸に変換することができたという。また、アセトンからの州立は約80%と、人工光合成を用いたこの技術によって、高効率に3-ヒドロキシ酪酸を合成できることが明らかになったとしている。

なお同研究成果は、2022年9月7日にChemical Communicationsにオンライン掲載されている。

いかがだったろうか。多くの読者にもう一度伝えたいことは、再生可能エネルギーである太陽光と地球温暖化の原因物質であるCO2を活用して生分解性プラスチックの原料合成を成功させたこと。つまり、エネルギー問題、地球温暖化問題、プラスチック問題の3つを解決するすごい研究成果なのだ。

齊田興哉 さいだともや 2004年東北大学大学院工学研究科を修了、工学博士。同年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入社し、2機の人工衛星プロジェクトチームに配属。2012年日本総合研究所に入社。官公庁、企業向けの宇宙ビジネスのコンサルティングに従事。 現在は、コンサルティングと情報発信に注力。書籍に「宇宙ビジネス第三の波」、「図解入門業界研究 最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」など。テレビ、新聞、Webサイト、セミナー・講演も多数。 この著者の記事一覧はこちら

関連記事

- 東京大学らが発見 北極海で植物プランクトンが大増殖する新たな現象とは?

- 大成建設がカーボンリサイクルコンクリートを自社以外の施設に初めて適用

- NATEL ENERGYの水力再生ソリューションとは?

- 監視社会にメスを入れる慶應SFCのカモフラージュ服「UNLABELED」!

- 宇宙でのバイオマニュファクチャリングを目指すCemvitaとは?