慶大、近視を点眼で治療できる可能性のある化合物をマウスによる実験で発見

2022年10月12日18時20分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

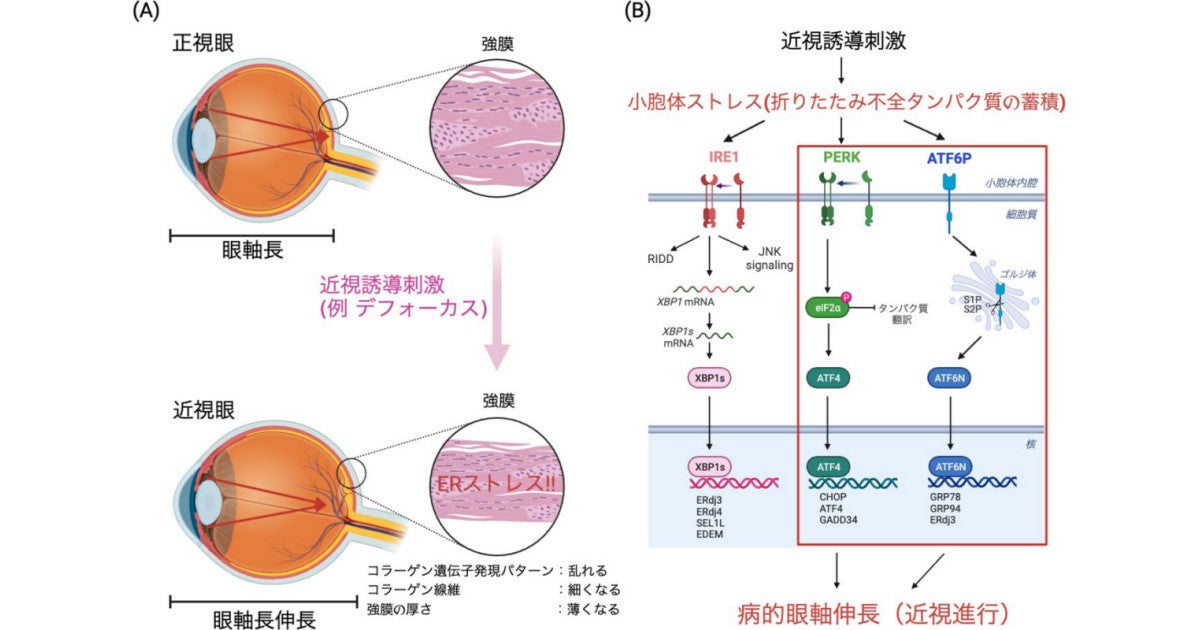

慶應義塾大学(慶大)は10月11日、眼の白目の部分である「強膜」に生じる小胞体ストレスが近視進行の中心的役割を担っており、その制御により近視進行を抑制することができることを解明したと発表した。

同成果は、慶大 学医学部眼科学教室の坪田一男名誉教授(坪田ラボCEO兼任)、同・栗原俊英准教授、同・池田真一特任助教らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

世界的に見ても近視はこの50~60年で爆発的に増加しており、特にアジア圏では顕著で、研究チームによる調査によれば、東京都内の中学校においては、約95%の生徒が近視であるという。

近視の病態の本質は目の前後軸の長さ(眼軸長)が伸びることにあり、この形態の変化によって眼の後ろに物理的負荷が加わり、網膜剥離や黄斑症、視神経症などの失明につながりうる合併症が引き起こされる。実際に、日本より深刻な近視危機にある中国では、近視は中途失明原因の第2位となっているという。

また、眼軸長が長いと加齢に伴う視覚障害のリスクが増加する一方、眼軸長を短く保つことができれば、そのリスクがかなり軽減されることが明らかにされており、近年、近視進行を食い止める、すなわち過剰な眼軸長伸長を抑制する必要性が認識されるようになってきたとする。

眼球は、強膜にある、主にコラーゲン線維と線維芽細胞からなる組織によって維持されている。近視は眼球の形態変化を伴うため、研究チームは今回、強膜に着目することでその分子メカニズムの解明を試みることにしたという。

●

研究チームによって開発された近視モデルマウスは、ヒトで見られる近視と同様に眼軸長が伸び、強膜が薄くなっていることが特徴だという。そのモデルマウスの強膜を透過型電子顕微鏡を用いて観察したところ、近視強膜の線維芽細胞では、「粗面小胞体」の膨張が観察されたとする。これは小胞体の中に、折り畳み不全のタンパク質が蓄積したときに認められる所見で、この状態は「小胞体ストレス」と呼ばれているとする。

ただし、この結果だけでは、近視になったから小胞体ストレスが生じているのか、それとも小胞体ストレスが生じるから近視になるのか、因果関係が明らかではなかったことから、研究チームでは、タンパク質の正常な高次構造形成を促進することで、小胞体ストレスを減弱させる低分子化合物(ケミカルシャペロン)「4-PBA(4-phenylbutyric acid)」を近視誘導時に点眼投与し、近視が抑制されるかどうかの検討を行ったという。

その結果、4-PBA点眼群では、4-PBAを含まない溶媒のみを点眼した対照群と比較して、小胞体ストレスの指標となる小胞体ストレスのマーカータンパク質の活性化が認められなかったほか、点眼する4-PBAの濃度が高いほど、近視の指標である眼軸長(長ければ近視)の伸長と屈折度数(マイナスになると近視)の低下が抑制されることを確認。この抑制効果はほかのケミカルシャペロンでも同様に認められたという。

例えば薬剤「ツニカマイシン(Tm)」は、小胞体機能を担う酵素を阻害することで、実験的に小胞体ストレスを誘導することが可能なことが知られており、今回の点眼投与によって、強膜小胞体ストレスが一過的に誘導できることが見出されたという。

これらを踏まえ、強膜小胞体ストレスを誘導することで近視化が生じるかの検討が行われたところ、非投与眼と比較して、Tm投与眼では眼軸の伸長ならびに屈折度数の低下が認められ、強膜小胞体ストレスの誘導により近視が生じていることが示されたとする。

なお、近視は患者数の多さと、視覚障害の危険性を有しているにも関わらず、効果的かつ安全に眼軸伸長を抑制する薬剤は現時点で存在しておらず、研究チームでは、今回の研究で見出した4-PBAは近視の治療を可能とする薬剤の創出につながるものであり、社会的なインパクトが極めて大きいものであると考えられるとしている。

関連記事

- 近視の進行抑制には網膜後方の血管の保護が有効、慶大が確認

- 小児のブルーライトカット眼鏡装着に「推奨の根拠なし」、6団体が慎重意見

- 東北大とトプコン、緑内障分類を自動で行うソフトウェアを開発

- 理研など、近視と難聴の合併症の原因となる遺伝子変異を発見

- 病的近視で失明した成人患者は、小児期から視神経の周囲に病変 - TMDU