指が5本正しく生える鍵はソニック・ヘッジホッグタンパク質の分泌制御機構にあり、東大

2022年10月12日17時29分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

東京大学(東大)は10月11日、主要な分子モーターの1つである「KIF3B」の機能不全マウスを作製したところ、胎児期の四肢の原基である「体肢芽」において、形態形成因子「ソニック・ヘッジホッグ(SHH)タンパク質」の濃度勾配が崩れて多指症となったことから、さまざまな実験手法を駆使してSHHタンパク質を巡る分子群の挙動を解析し、その濃度勾配形成メカニズムの解明に成功し、新たに「陸上競技場モデル」を提唱したことを発表した。

同成果は、東大大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻の王碩特任研究員、同・田中庸介講師、同・徐璎特任研究員(研究当時)、同・竹田扇准教授(研究当時)、同・廣川信隆特任研究員/東大名誉教授らの研究チームによるもの。詳細は、「DevelopmentalCell」に掲載された。

形態形成因子(モルフォゲン)は、発生や再生の初期段階において組織内で濃度勾配を形成し、器官の形態形成を司る生体内物質の総称で、「形づくりの座標軸」を提供する物質だとされている。中でもSHHタンパク質は、細胞の増殖や分化、四肢の発生、血管新生および腫瘍形成などに関与する多機能タンパク質として知られ、重要なモルフォゲンの1つとされている。そのため、その濃度勾配がいかにして作られるかを知ることは、ヒトの身体がどのように作られるかという根源的な疑問を解くものだとされる。

今回の研究は、細胞中で物質を輸送するキネシン分子モーターKIF3Bの条件付きノックアウトマウス作成をしている中間段階で、偶然、多指症を示すKIF3B機能不全マウス(Kif3bLacZ/LacZマウス)が生まれたことがきっかけになったという。

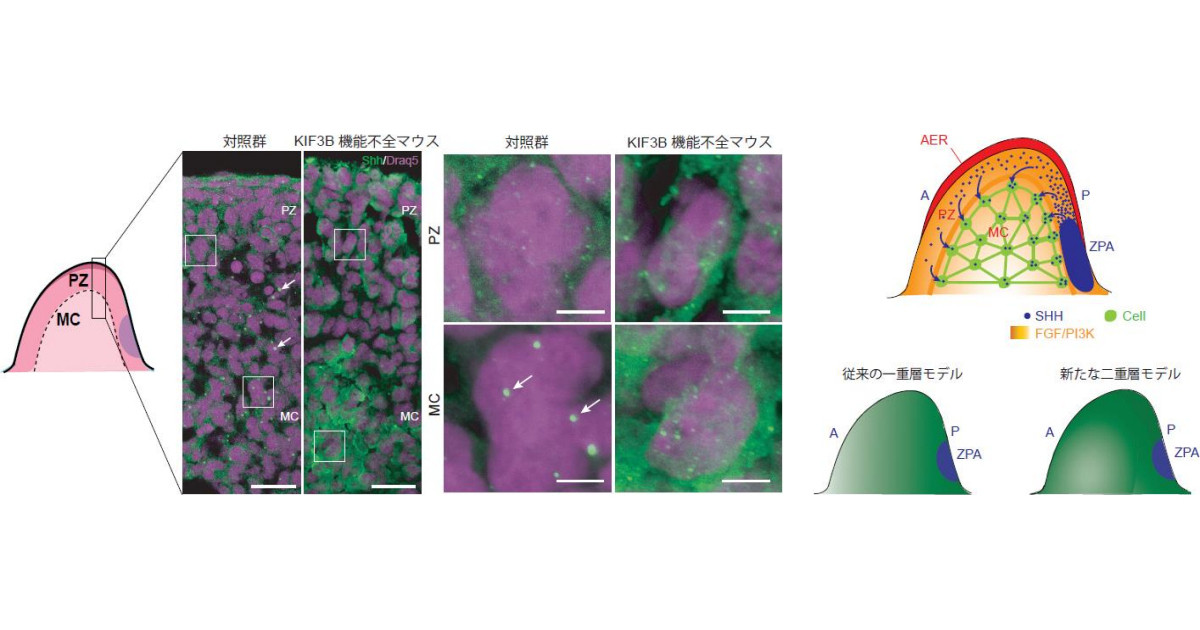

KIF3B機能不全マウスでは四肢の親指の近傍に、余分にもう1本の親指が生え、指が合計6本になることが確認されたことから、研究チームは今回、分子モーターKIF3Bの機能不全マウスの解析から、SHHタンパク質の挙動と「FGF-PI3K」シグナル伝達経路との間の新たな関係を見出し、SHHタンパク質の濃度勾配が形成される仕組みについて、新たな仮説として「陸上競技場」のような体肢芽の二層モデルを提唱することにしたという。

●

発生初期の肢の体肢芽は、周縁に「走路」(=PZ領域)があり、中心に「砂場」(=MC領域)がある半円形のトラックと見なせるという。その「走路」の片方の側から一斉に「幼児」(=SHHタンパク質)がスタートする。ところが、砂場には両親が並んで応援しているので(=位置的にもともとのFGFの濃度が低い上、PI3Kシグナルを終結させるTalpid3タンパク質の酵素活性によって、PI3Kシグナル強度が充分に低い)、幼児たちは次々と両親に走り寄って砂場の中に順次取り込まれていってしまう。このことにより、幼児の数は走路を進むにしたがって減っていくというのが、濃度勾配形成を説明する陸上競技場モデルの内容だという。

そのため、この走路と砂場の相互作用によって、SHHタンパク質が小指側にあるZPA領域から分泌されて親指側に向かって走路を進んでいくうち、路傍の砂場に少しずつトラップされて、走路である体肢芽外周におけるSHHタンパク質濃度が徐々に減っていく、というのがこの二層モデルの骨子とされた。

さらに、KIF3Bの機能不全マウス胚、あるいはFGFビーズを移植したマウス胚においては、中心部でPI3Kシグナリングが終結できなくなることが重要とされた。これは砂場であるべき場所が走路に変化してしまったようなもので、結果としてSHHタンパク質がどこにもトラップされず、体肢芽全体に拡散してしまったものと説明できるという。

これまでは体肢芽周縁の走路の存在が知られていなかったため、体肢芽中をSHHタンパク質が単純拡散することで濃度勾配が形成されると漠然と考えられていたという。しかしそれでは、体肢芽外周にSHHタンパク質が強く発現して濃度勾配を形成している理由と、体肢芽が大きくなってもSHHタンパク質の濃度勾配が保たれていくことの理由を説明できなかったという。それに対し今回の体肢芽の二層モデルでは、クリアカットな解答を与えることができたと研究チームでは説明する。

なお、SHHタンパク質は細胞を増殖させ、固形がんの悪化や組織の再生などに関わることが知られていることから、研究チームでは、今回発見されたKIF3B依存的なSHHタンパク質の分泌制御メカニズムは、新たな抗がん剤や再生医療のシーズとして応用が期待されるとしているほか、Talpid3とKIF3Bはいずれも統合失調症に関連する遺伝子であり、この発見は精神疾患の分子メカニズム解明にも道を開くとしている。

関連記事

- 理研、動物の体作りに重要なビタミンA誘導体の可視化に成功

- NIBB、細胞へ情報を伝達する分子が細胞に位置情報を伝えるメカニズムを解明

- 京大、目的地に狙い通りの微小管がたどり着くナノシステムを開発

- 岐阜大など、人工筋肉を光照射した場所に自在に形成させる技術を開発

- 岡山大、二足歩行するモータータンパク質「キネシン」の設計原理を解明