CNTに水溶液が吸着すると強酸性の界面が形成される、岡山大が確認

2022年10月07日15時05分 / 提供:マイナビニュース![]()

●

岡山大学は10月6日、カーボンナノチューブ(CNT)に水溶液を吸着させた後の状態を分光学的に調べ、CNTと水溶液との界面に強酸性の吸着層が形成されていることを発見したと発表した。

同成果は、岡山大 学術研究院 自然科学学域(理)の大久保貴広准教授、同・黒田泰重特命教授、同・大学院 自然科学研究科の中安博基大学院生、同・学術研究院 自然科学学域(理)の武安伸幸准教授、同・大学院 自然科学研究科の竹内祐貴大学院生らの共同研究チームによるもの。詳細は、コロイドおよび界面科学に関する基礎から応用までを学際的に扱う学術誌「Journal of Colloid and Interface Science」に掲載された。

臭い成分の吸着など、古くからさまざまな用途の吸着材として炭素材料が用いられてきた。炭素材料が吸着材としての機能を発揮するためには、におい成分の基となる分子のサイズや、水中に溶存する有害なイオンと同程度のサイズの、物質を吸着するための小さな(ナノ)空間が必要とされている。

しかし、炭素材料のナノ空間中にイオンを含む水溶液(電解質水溶液)が浸透した際、イオンや水がどのように吸着しているのかという基本的な問題は、未解明の部分も多く、もしナノ空間内での水溶液の構造や状態を明らかにすることができれば、優れた吸着材を設計するための指針になることが期待できるとされてきた。

そこで研究チームは今回、市販の単層CNTのナノ空間内にアルカリ金属硝酸塩(硝酸リチウム(LiNO3)、硝酸ナトリウム(NaNO3)、硝酸ルビジウム(RbNO3)、硝酸セシウム(CsNO3))水溶液をそれぞれ浸透させたとき、各イオンがどの程度吸着するのかを検討することにしたという。

そして検討の結果、すべての場合において、各アルカリ金属イオンよりも硝酸イオンの方が多く吸着することが判明したとする。たとえば、LiNO3の場合、リチウムイオンの吸着量の約2倍の硝酸イオンが吸着していたという。

●

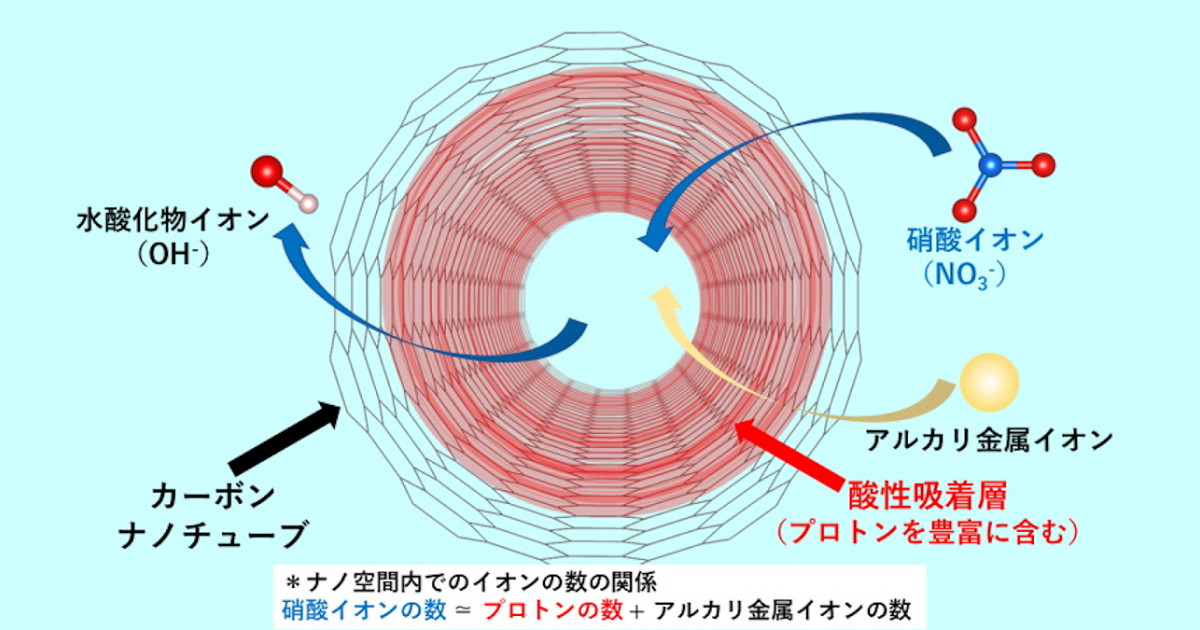

注目すべき点は、酸性を示す要因となるプロトンの吸着量だと研究チームでは説明する。1gのCNTあたりに吸着するプロトンの吸着量は、用いるアルカリ金属イオンの種類に無関係でほぼ等しかったことに加えて、プロトンの吸着量と各アルカリ金属イオンの吸着量の総量は、それぞれの硝酸イオンの吸着量と等しいことも確認されたとする。

これらの結果とラマンスペクトルの結果を考慮すると、CNTのナノ空間内に吸着した界面近傍の水がプロトンの供給源となっており、それらのプロトンがプラスのイオンとマイナスのイオンの電気的バランスを一定に保つように働くことが示されているとする。

これまでの研究でも、炭素材料のナノ空間がプロトンを多く吸着することを示す研究結果が得られており、化学反応の面でもナノ空間内のプロトンを利用できることも明らかにされてきたという。しかし今回の研究では、ナノ空間内のプロトンが空間内に均一に分布しているのではなく、CNTの細孔壁近くに集まっているという描像を捉えることに成功したとする。つまり、炭素材料のナノ空間内にイオンを含む水溶液が浸透すると、たとえ水溶液が中性であっても、プロトンを含む酸性の水溶液層が形成され、安定な状態を保てることが判明したとする。

炭素材料のナノ空間内において形成される酸性の吸着層の存在は、これまで報告されたことはなく、電解質水溶液の吸着状態を研究する上で、重要かつまったく新しい概念を提唱したことになると研究チームでは説明している。そのため今回の研究成果は、吸着材料を開発する上で重要な概念を述べたものとなり、イオンの吸着に適したナノ空間の設計指針を立てやすくなる可能性があるとしている。

また、身近なところの謎にも密接に関連した成果であるともしている。たとえば、水槽に入れた水を活性炭で浄化する際、水がアルカリ性になることがしばしばあることが知られている。活性炭で浄化した水がアルカリ性になる原因については、今回の成果によれば、炭素材料のナノ空間内ではプロトンの吸着層が形成されるが、同時に対イオンである水酸化物イオンも生成され、水溶液中に存在する陰イオンとナノ空間内の水酸化物イオンが入れ替わることで、水溶液がアルカリ性を示すようになることが考えられるという。ただしこの説明は、活性炭にはさまざまな不純物も含まれる場合もあることから、すべての場合に当てはまるわけではないともしているほか、不純物を含まない活性炭を用いたとしても、陰イオンが吸着することで水溶液はアルカリ性を示すことになるともしている。

関連記事

- 都立大など、無機ナノチューブの汎用的かつ簡便な単層合成法を開発

- 理科大など、金と炭素の動的共有結合性を利用した炭素ナノリング合成法を確立

- 理研など、架橋CNTに発光体「量子欠陥」を導入する手法を開発

- 東大など、塩は通さずに水だけを高速で通すフッ素化ナノチューブを開発

- 名大、スプレー塗布でCNTを成膜した有機薄膜太陽電池で変換効率4%超を達成