【国立科学博物館】植物病原菌が多く知られるバッカクキン科の菌類が両生類に病気を起こすことを実証

2025年11月15日02時40分 / 提供:PR TIMES![]()

独立行政法人国立科学博物館(館長:篠田謙一) の細矢剛植物研究部長、佐藤友俊(元岡山理科大学 獣医学部)、嘉手苅将(岡山理科大学 獣医学部)、宇根有美(麻布大学名誉教授・(一社)どうぶつ疾病研究支援協会 代表理事、元岡山理科大学 獣医学部 教授)らは、飼育下で大量死した絶滅危惧種ナゴヤダルマガエルの臓器・組織病変部からカビの一種を分離し、メタポコニア・バルビローサと同定しました。本菌は、土壌菌として知られていましたが、今回、初めて脊椎動物から見つかりました。そして、本菌をアマガエルに接種したところ、発症、死亡してナゴヤダルマガエルにみられた病変が再現され、病変部から再び本菌が分離されたため、本菌を原因菌と断定しました。本菌は、多くの植物や昆虫の病原菌(冬虫夏草類)が含まれるバッカクキン科に分類されますが、今回世界で初めて、両生類に感染して死に至らしめる病原菌がこの科に含まれることが明らかになりました。本研究成果は2025年10月30日にアメリカの菌類学分野の国際誌「Mycologia」に掲載されました。

【研究のポイント】

- 死亡した絶滅危惧種ナゴヤダルマガエルの臓器・組織の病変部(以下病変部)に菌の増殖を確認した。

- カエルの臓器・組織からバッカクキン科の菌類の1種(メタポコニア・バルビローサ)を分離・同定した。

- 本菌は、土壌菌として知られていたが、初めて死んだ脊椎動物からみつかった。

- 本菌をアマガエルに接種したところ、発症、死亡した。そして、ナゴヤダルマガエルにみられた病変が再現された。

- 死んだアマガエルの臓器・組織から再び本菌が分離された。コッホの原則により、本菌がカエルを死に至らしめた原因菌と断定した。

- 本菌はバッカクキン科の菌類である。バッカクキン科には植物病原菌や昆虫の病原菌(冬虫夏草類)が多いが、初めて両生類に感染して死に至らしめる病原菌が含まれることが実証された。

【研究内容】

飼育されていた絶滅危惧種ナゴヤダルマガエルPelophylax porosus brevipodus[i]が、多数死亡したことから、その死因を解明するために岡山理科大学にて検査がなされました。その結果、死んだカエルの全身臓器・組織に重篤な病変がみられ、その病変部に真菌(カビ)が観察されました。そこで、当館においてこれらの臓器から分離・培養を行ったところ、真菌の一種が得られ、形態および分子データから、メタポコニア・バルビローサMetapochonia bulbillosaと同定されました。本菌は、日本ではすでに土壌菌として報告されていました[ii]ので、分離例としては国内では2例目となります。

死んだカエルから分離された本菌が、ナゴヤダルマガエルを殺した原因(病原体)であるかを検証するために、ナゴヤダルマカエルから分離した菌株および土壌から分離された菌株(Nonaka et al. 2013で得られた菌株)を当館にて培養し、どうぶつ疾病研究支援協会(ADRSA)・岡山理科大学の研究チームと協力し、ニホンアマガエル[iii]に経口および体腔内に接種したところ、ナゴヤダルマカエルから分離した菌株を接種したニホンアマガエル1匹が死亡しました。そして、死亡したナゴヤダルマガエルと同じ病変が再現できました。また、死ななかった1匹の臓器にも同じ病変がみられ、同じ菌株を接種された6匹のうち5匹(体腔内接種した3匹すべてと経口投与の3匹のうち2匹)の肝臓から再びメタポコニア・バルビローサが分離されました。このことから、コッホの原則[iv]により、本菌をダルマガエルを死に至らしめた原因菌と断定しました。一方、対照実験として土壌から分離された菌株を接種した個体は、いずれの菌株も接種しなかった個体ともに、発症や死亡はなく、病理学的に肉眼や顕微鏡による観察でも異常はありませんでした。そして、本菌が分離されることもないことを当館で確認しました。このことは、同じ種の菌であっても、病原性には差があることを示しています。

本菌はバッカクキン科に所属します。バッカクキン科には植物病原菌や昆虫の病原菌である冬虫夏草の仲間が多く含まれていて、最近では爬虫類に病気を起こす菌も知られています[v]が、両生類の病原菌として、さらに流行病として、世界で初めての発見となります。

以上の成果は米国菌学会の専門誌Mycologiaに受理され、10月30日に電子出版されました。

ほ乳類のような恒温動物における真菌症の多くは日和見感染症[vi]で、コウモリの白鼻病(第二の新興真菌症)を除けば大流行することはほとんどありません。しかしながら、両生類や爬虫類などの変温動物における真菌症は、カエルツボカビ(第一の新興真菌症)や2021年6月25日に当館からプレスリリースしたヘビ真菌症(第三の新興真菌症)のように生態系の保全や種の保存に重大な影響を与えるものが少なくありません。今回、私たちが見出されたメタポコニア・バルビローサは、その意味では、第四の新興真菌症として位置づけられる可能性があります。私たち研究グループでは、絶滅危惧種であるナゴヤダルマガエルの保全に、そして、中緯度の国として、稀に見る両生類の多様性を誇る日本の希少種両生類の保全に対して、さらなる貢献を目指して、本菌に関しての研究を続ける予定です。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/47048/1076/47048-1076-452204cedace0f3db72d8712fc643674-471x615.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

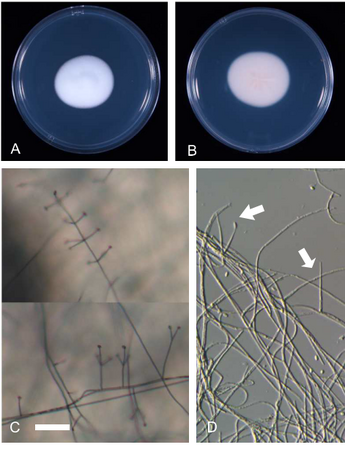

図1 メタポコニア・バルビローサの培養性状。

(A)ジャガイモ・ブドウ糖培地上での本菌のコロニー(表)。(B)同。(裏)(C)本菌の顕微鏡像。輪生した胞子形成細胞の上に胞子を形成する。(D)胞子形成構造と胞子。矢印は胞子形成細胞。左上の胞子形成細胞には胞子が形成されている。スケール=10 μm

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/47048/1076/47048-1076-9b7cbd61df65bb6c48eae10ee50fd6c0-1039x734.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

図2 肺の病理組織的所見

(A)ナゴヤダルマガエルの肺胞中隔における本菌。ヘマトキシリン・エオシン染色により、中隔壁内に顆粒状構造物の集塊として観察される(矢印)(B)ニホンアマガエルの肺胞中隔における本菌。同様に、肺胞中隔内に本菌が充満している。スケール50 μm

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/47048/1076/47048-1076-8420378508fad50cb1af4c3fd4cffc1c-1101x722.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

図3 肝臓の病理組織的所見

(A)ナゴヤダルマガエルの肝臓における本菌。ヘマトキシリン・エオシン染色により、青色(好

塩基性)染まっている(矢印)(B)ニホンアマガエルの肝臓における本菌。細胞内(マクロファージ)に本菌が充満している(矢印)。スケールA=100 μm, B=50 μm

[i] 環境省レッドリストにてIBのランクとなっている(https://jpnrdb.com/database/prefecture/detail/764/1/?page=16)。

[ii] Nonaka K, Omura S, Masuma R, Kaifuchi S, Masuma R. 2013. Three new Pochonia taxa (Clavicipitacae) from Japan. Mycologia 105: 1202-1218.

[iii] ナゴヤダルマガエルは絶滅危惧種であるため、ニホンアマガエルで代替えした。

[iv] ロベルト・コッホが提唱した原則。1.病気を起こした個体からある病原菌が分離される。2.その病原菌を接種することによりその病気が生じる。3.病気が生じた個体から再び同じ病原菌が分離される、という条件をみたすことによって病原菌を断定する。

[v] Hall NH, Conley K, Berry C, Farina L, Sigler L, Wellehan JFX, Roehl, MHA, Heard D. 2011. Computed tomography of granulomatous pneumonia with oxalosis in an American alligator (Alligator mississippiensis) associated with Metarhizium anisopliae var. anisopliae. Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 42: 700-708. では昆虫寄生菌Metarhizium anisopliae var. anisopliaeがワニに感染する例が報告されている。また、Sigler L, Gibas CFC, Kokotovic B, Bertelsen M. 2010. Disseminated mycosis in veiled chameleons (Chamaeleo calyptratus) caused by Chamaeleomyces granulomatis, a new fungus related to Paecilomyces viridis. Journal of Clinical Microbiology 48: 3182-3192.では昆虫寄生菌のPaecilomyces viridis類縁菌がカメレオンに寄生する例が知られている。

[vi]健全な個体では病原体が感染・発症しないが、免疫力や体力が低下した個体では発症するような病気のこと。

【本論文の著者】

細矢 剛 国立科学博物館 植物研究部長

佐藤友俊 元岡山理科大学 獣医学部

嘉手苅将 岡山理科大学 獣医学部

宇根有美 麻布大学名誉教授・一社どうぶつ疾病研究支援協会 代表理事、元岡山理科

大学 獣医学部 教授

First evidence of Clavicipitaceous fungus attacking amphibians.

Tsuyoshi Hosoya, Tomotaka Sato, Sho Kadekaru, Yumi Une

Mycologia https://doi.org/10.1080/00275514.2025.2560298

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ